Barbero amato e odiato e perché sbagliamo a idolatrarlo o insultarlo, ma parliamo anche di papa Francesco, Black Mirror, Terminator, Byung-Chul Han, Tommaso Campanella, Achille Campanile e Zia Mame

Ed eccoci qui, cari amici. Di nuovo insieme dopo le festività di Pasqua e prima dei due lunghi ponti che ci terranno compagnia, a scuola, tra fine aprile e inizio maggio. Come già sapete se mi seguite sui social, la scorsa settimana è stata, a dire il vero, piuttosto intensa, visto che ho passato alcuni giorni a Roma assieme alla famiglia, soprattutto per tenere una lezione alla Scuola di Liberalismo della Fondazione Einaudi. Ma poi, in parte, anche per visitare di nuovo un po' la città e per incontrare alcuni degli affezionati fruitori dei miei contenuti che vivono a Roma.

In effetti, a ben pensarci, si tratta della mia quarta visita a Roma in appena un anno. La prima è stata per il ponte del 25 aprile dell’anno scorso, quando sono capitato nella capitale per un viaggio di piacere assieme alla famiglia. Poi, però, ci sono ritornato a luglio, proprio per discutere con i tipi della Fondazione Einaudi riguardo al progetto LibSophia, che va avanti ormai da diversi mesi; successivamente ci sono tornato a novembre, per imbastire una collaborazione con le Scuderie del Quirinale, che mi ha portato a realizzare alcuni video in occasione della mostra su Guercino; e infine ci sono tornato adesso, per la lezione alla Scuola di Liberalismo.

In tutti questi casi ho trovato una città vivace, viva, certo anche molto caotica e, come mi raccontano spesso i romani, a tratti anche insopportabile, ma allo stesso tempo con tantissime proposte culturali e con una voglia di conoscere, e forse anche di cambiare, che raramente si trova altrove.

E poi devo dire un’ulteriore cosa su Roma: è un posto in cui mi sento particolarmente ben voluto. Nell’ultimo anno ho girato l’Italia del centro-nord in lungo e in largo: sono stato a Padova, a Verona, a Treviso, nel bellunese, a Bologna, a Modena, a Parma, a Firenze, a Torino, a Pisa, a Genova e in qualche altra città che di sicuro mi dimentico: ma raramente mi sono trovato come a Roma. Anche in questi giorni mi sono imbattuto in qualche fedele fan del canale, sia incrociandolo per strada, sia, in alcuni casi, organizzando un piccolo incontro per scambiare quattro chiacchiere, visto che avevo annunciato anche sui social che sarei stato nella capitale.

E devo ringraziare enormemente tutte queste persone, che non solo hanno trovato un po’ di tempo per me, ma che continuano anche a farmi sentire che il lavoro che ho svolto in questi anni, con i video e i podcast, è importante. Certo, è un’attività che mi costa impegno e tempo, ma che mi permette di entrare nelle vite di tante persone.

Insomma, Roma sarà pure caotica, difficilissima da attraversare, piena zeppa di turisti – soprattutto in questa Settimana Santa del Giubileo –, ma ha comunque qualcosa di magico da offrire, soprattutto a un provinciale come me.

E però, detto questo, non dimentichiamoci che siamo qui per parlare soprattutto di libri, film e riflessioni varie, e non tanto di vacanze… e quindi, cominciamo!

ps.: mentre stavo per chiudere questa newsletter, rileggendola e sistemandola, è arrivata la notizia della morte di papa Francesco a Roma. Oggi oramai è tardi per rimettere mano a tutto, ma in compenso ho realizzato un video che ha cercato di sottolineare gli aspetti più rilevanti del suo pontificato: lo trovate qui.

Quello che ho letto

E partiamo, come sempre, dai libri.

Vite degli uomini illustri di Achille Campanile: come vi dicevo, mentre ero a Roma nei giorni scorsi ho avuto anche modo di incontrare diverse persone, alcune per caso e altre tramite un incontro più o meno programmato. Tra queste, ci sono stati anche alcuni affezionati aficionados del canale, che mi seguono da tempo e che magari, in altri momenti, si erano già fatti sentire online. Questi incontri sono stati molto belli perché, nonostante fossi sempre un po’ di corsa e sempre un po’ affaticato, mi hanno dato modo di vedere di persona alcune facce che, fino a quel momento, erano rimaste più o meno solo virtuali. E un’altra cosa che mi ha fatto molto piacere è che questi fedeli ascoltatori, in più di un’occasione, hanno pensato di regalarmi un libro, capendo al volo quanto questo tipo di omaggi mi faccia piacere. Così, rientrato a casa, mi sono trovato sulla scrivania una pila di cinque o sei nuovi volumi da leggere: alcuni più seri e impegnati, altri più leggeri. Forse perché sono appena uscito dalla lettura de La Repubblica di Platone e forse perché, come vedrete nelle righe successive, sto leggendo anche La società della stanchezza di Byung-Chul Han, ho pensato che fosse meglio partire da qualcosa di comico. E così mi sono subito addentrato in Vite di uomini illustri di Achille Campanile, un autore che, in realtà, fino ad oggi conoscevo solo per sentito dire. Sapevo infatti che ha avuto un certo ruolo nella scena culturale italiana, sia durante il fascismo che nei primi decenni dopo la Seconda guerra mondiale, e che è stato uno scrittore raffinato ma anche irriverente; ma poco altro. Questo libro – di cui ho già letto le prime venti o trenta pagine – ha comunque un taglio fortemente comico: riprendendo la formula di alcuni testi dell’antichità che raccontavano, in modo anche semplice, la vita di uomini illustri, cerca in realtà di ironizzare su certi miti del passato. Tra i primissimi a comparire nel volume c’è, ad esempio, anche Socrate, sul quale, pur con qualche licenza poetica, Campanile imbastisce un racconto divertente e interessante, soprattutto quando si sofferma sulla vicenda del grande filosofo ateniese vista attraverso gli occhi della moglie Santippe. Le pagine scorrono via molto velocemente e, anche se l’ho appena iniziato, credo lo finirò abbastanza in fretta. Intanto, se vi interessa, lo potete trovare qui.

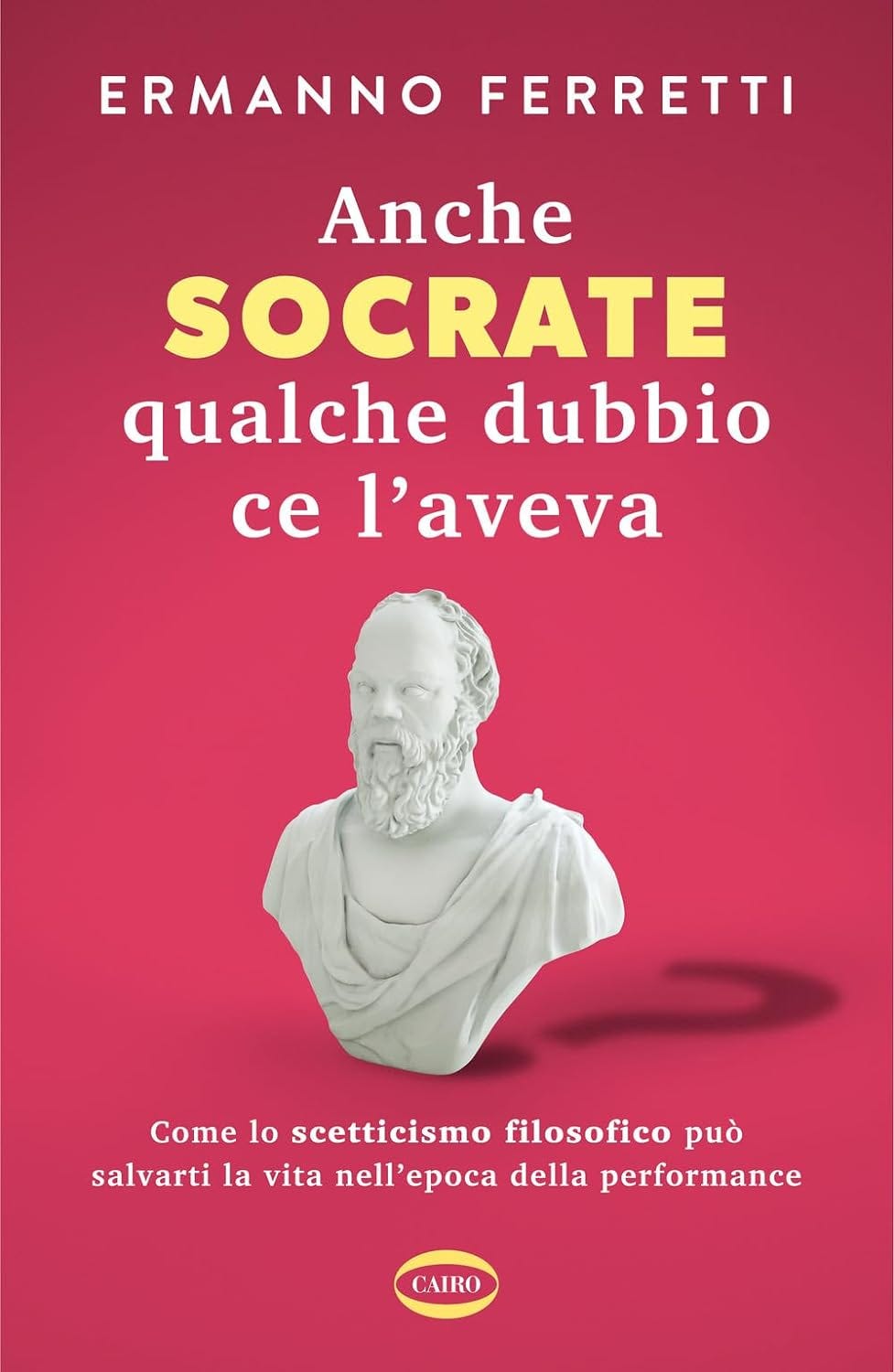

La società della stanchezza di Byung-Chul Han: la settimana scorsa vi raccontavo de La Repubblica di Platone, il testo scelto dagli abbonati del canale per il nostro mensile Club del Libro. Effettivamente poi abbiamo fatto la riunione e ne abbiamo discusso a lungo, mi sembra anche in modo molto proficuo; ma, come sempre accade, alla fine dell’incontro abbiamo anche scelto il libro del mese successivo, quello che dovremo cioè leggere per la riunione di maggio. La scelta degli abbonati è ricaduta, in questo caso, su La società della stanchezza del filosofo sudcoreano Byung-Chul Han, un autore che, negli ultimi anni, ha goduto di una grande fortuna anche mediatica, ed è stato letto sia dagli appassionati di filosofia sia da un pubblico più ampio. Di questo pensatore ho parlato anche in passato, citando qui nella newsletter alcuni suoi libri, e non vi nascondo che nutro sentimenti contrastanti rispetto alle sue riflessioni: da un lato mi sembra infatti un pensatore acuto, e alcune sue analisi le trovo molto condivisibili, tant’è vero che l’ho ripreso anche all’interno di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva; altre volte, però, è proprio la sua impostazione generale a non convincermi. Perché Han si porta dietro un modo di pensare non solo marxista – come a volte viene definito –, ma addirittura hegeliano, ed è un’impostazione che, secondo me, presenta oggigiorno dei limiti significativi, perché tende a piegare la realtà a delle categorie precostituite, quando a mio avviso dovrebbe essere il pensiero ad adattarsi alla realtà e non viceversa. La società della stanchezza è forse il suo libro più famoso, e devo dire che parte anche piuttosto bene: l’analisi è intrigante e interessante, anche se, pure qui, in certi passaggi un po’ compiaciuta. Solo per fare un esempio: nelle prime pagine cita il nostro (nel senso di filosofo italiano) Roberto Esposito, criticandone la lettura “immunologica” della società. E però, a dirla tutta, la posizione di Esposito – a partire proprio dalle righe che Han cita – appare difficilmente attaccabile, e forse persino più convincente della risposta che il coreano prova a proporre. Di nuovo, mi sembra emergere quello che dicevo prima: Han parte da un’idea forte e tende a far rientrare i dati empirici nelle sue categorie già costruite, quando invece, a mio avviso, ci sarebbe del vero nella sua visione, ma questo eccesso di rigidità teorica rischia di far perdere per strada qualcosa di importante, anche solo la complessità e la contraddittorietà del reale. Ad ogni modo, è presto per dare un giudizio complessivo sull’opera, visto che sono ancora alle prime pagine: sicuramente ne riparleremo. Intanto, se volete comprarla e provare a leggerla anche voi, la potete acquistare qui.

Zia Mame di Patrick Dennis: Zia Mame me lo sto portando dietro da un bel pezzo, e non perché sia un brutto libro, ma perché me ne occupo soprattutto nei ritagli di tempo. Quando le letture più impegnative iniziano un po’ a stancarmi e ho bisogno di una pausa, tendo infatti a buttarmi su questo romanzo, quasi fosse una sorta di bene-rifugio. In effetti, le avventure della stravagante zia statunitense regalano diverse risate e un clima decisamente più leggero; o almeno così sembravano fare fino a poche pagine fa, visto che adesso – ormai quasi alla fine del volume – siamo arrivati agli anni Quaranta, al pieno clima della Seconda guerra mondiale. La nostra eroina si trova infatti a litigare con alcuni altezzosi signorotti della campagna americana, contrassegnati soprattutto da una forte dose di antisemitismo e, più in generale, di razzismo. Zia Mame, ovviamente, li disprezza e ci litiga furiosamente, ma così facendo ci mostra lo spirito dei tempi. Se il libro vi interessa, potete acquistarlo qui.

Quello che ho visto

E passiamo ora come sempre anche ai film, con un programma, questa settimana, pieno di fantascienza.

Terminator (1984), di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn: vi sarete accorti che, più o meno ogni settimana, in questa rubrica trovano spazio anche dei classici del cinema. È una scelta, come ho spiegato altre volte, dovuta al fatto che mi trovo a vivere – per fortuna – anche con giovanissimi imberbi, ossia i miei figli, che di cinema conoscono poco ma che mi permettono, ogni tanto, di suggerire loro qualche film da vedere. Ovviamente, essendo giovani e non volendo sprecare un’occasione che vorrei mi concedessero ancora, tendo a proporre loro pellicole che siano sia belle, sia accattivanti, e soprattutto non troppo difficili. Spesso si tratta di classici del cinema d’azione, e questa settimana la scelta è ricaduta su Terminator, film che sicuramente già conoscete, se avete una certa età. Basti dire che è la pellicola che ha inaugurato uno dei cicli più fortunati della storia del cinema di fantascienza e che ha consolidato il ruolo di Arnold Schwarzenegger come divo di Hollywood. L’idea di vederlo era nata, in realtà, già qualche settimana fa, a Torino, quando, proprio con i miei figli, ho visitato il Museo del Cinema, che in quel momento ospitava una personale su James Cameron: lì erano esposti diversi schizzi e modellini utilizzati all’epoca per preparare la realizzazione del film, modellini che avevano lasciato a bocca aperta, in particolare, il mio figlio più piccolo. Così gli avevo promesso che, una volta tornati a casa, avremmo visto il film, e finalmente ci siamo riusciti (anche se un po’ in ritardo). La trama, forse, la conoscete già: negli Stati Uniti degli anni '80 giunge un cyborg letale e potentissimo, con il compito di uccidere una giovane ragazza. Il motivo di questa missione è che quella donna diventerà, in futuro, madre del leader della resistenza contro i robot, e il cyborg è stato mandato proprio dai robot per vincere, in anticipo, la battaglia contro l’umanità. Per fortuna, però, dal futuro arriva anche un giovane della resistenza, con l’incarico di proteggere la donna stessa. Il film è un thriller molto teso, con uno Schwarzenegger che riesce perfettamente nella parte del robot privo di sentimenti; ma anche – visto che parliamo di James Cameron – con un’ottima scelta delle inquadrature e un ritmo narrativo serrato e coinvolgente. Se volete rivederlo, lo trovate su Amazon Prime Video.

Black Mirror episodio 7.01 - Gente comune (2025), di Charlie Brooker e Bisha K. Ali, con Rashida Jones, Chris O'Dowd, Tracee Ellis Ross: se bazzicate i social network, e soprattutto se seguite alcuni account che si occupano di filosofia, sapete bene che la notizia di questa settimana è stata l’uscita della nuova stagione di Black Mirror, la serie britannica che ormai da qualche anno riflette – a volte in modo ironico, a volte in modo drammatico – sul futuro che la tecnologia sembra prospettarci, soprattutto da un punto di vista etico e filosofico. Io l’ho sempre trovata estremamente intelligente, anche se non sono un fan assoluto: ritengo infatti che alcune puntate siano dei veri e propri capolavori, mentre altre risultino più banali o dimenticabili. Ad ogni modo, l’uscita di una nuova stagione merita attenzione, e così mi sono subito guardato il primo nuovo episodio, che spesso viene scelto con cura e tende ad essere il migliore dell’annata. L’attesa non è stata affatto delusa, perché Gente comune sorprende e colpisce, e anzi, verso il finale, sembra scoccarti anche un pugno pesantissimo nello stomaco. Senza rivelarvi troppo, cerco di raccontarvi a grandi linee la trama: i due protagonisti sono un uomo e una donna, una coppia sulla quarantina; stanno insieme da parecchio tempo e tentano di avere un figlio, anche se apparentemente senza successo. A un certo punto, però, la donna scopre di avere un male incurabile e sembra vicina alla morte: l’unica cosa che può salvarla è fare ricorso a una nuova tecnica sperimentale, che consente di sostituire la parte malata del cervello con nuovi tessuti mantenuti in vita da una sorta di server esterno, al quale il cervello è collegato via internet. Questo permette alla donna un effettivo prolungamento della vita, ma la rende allo stesso tempo dipendente dal server dell’azienda privata, con una serie di conseguenze non prevedibili all’inizio. La puntata è scritta in maniera molto efficace, oltre che ben interpretata e ben diretta. Molto bravo, in particolare, mi è sembrato l’attore Chris O'Dowd, ormai una certezza nel panorama delle serie e dei film inglesi: forse lo ricorderete perché, da giovane, ormai credo una ventina d’anni fa, era il protagonista dell’irriverente The IT Crowd, serie su due informatici sconclusionati che lavoravano nel seminterrato di una grande azienda britannica. Ma ciò che conta non è solo la resa estetica e qualitativa: il vero cuore dell’episodio è il fortissimo messaggio filosofico. Le macchine ci stanno cambiando la vita, e lo faranno sempre di più, probabilmente – da certi punti di vista – in meglio. Ma chi controllerà quelle macchine? Chi ne avrà i codici? Chi ci offrirà i loro servizi? Chi possiederà i dati, le strutture, i server? Chi avrà accesso a tutto questo, probabilmente, avrà anche le chiavi del nuovo mondo. E bisognerà cercare di arrivare a quel momento con un po’ di sale in zucca e con qualche legge ben fatta, per evitare gli esiti più distopici. La serie è disponibile su Netflix e, almeno per quanto riguarda questo primo episodio, è caldamente consigliata.

Welcome to Wrexham episodio 2.02 - The Quiet Zone (2023), di e con Rob McElhenney e Ryan Reynolds: Welcome to Wrexham è una serie TV che ci sta tenendo compagnia su queste colonne da diverse settimane, anche perché ormai mi ci sono affezionato e non riesco a smettere di guardarla. Un fatto, in realtà, per me abbastanza sorprendente: se la prima stagione era quantomeno doppiata in italiano, la seconda è disponibile solo con sottotitoli, e seguire le vicende di quella strana squadra di calcio gallese, dunque, richiede anche un certo impegno. Ma, come dicevo, non riesco a farne a meno, anche perché questa docuserie è davvero ben fatta. L’episodio che ho visto questa settimana – The Quiet Zone – ne è un perfetto esempio: invece di raccontare la partita della squadra, i gol e la classifica, si concentra infatti su due persone autistiche. Una è il figlio piccolo di Paul Mullin, il più talentuoso attaccante del Wrexham, la cui vita ci viene presentata dallo stesso giocatore in modo molto intenso e onesto; l’altra è una giovane tifosa della squadra anch’essa autistica, Millie Tipping, che però trova proprio nel tifo per il Wrexham una fonte di senso e di felicità. L’episodio, insomma, parla ben poco di sport – o almeno di sport giocato – e molto più di vite umane, che in un modo o nell’altro finiscono per intrecciarsi con la storia di una squadra di calcio apparentemente oscura e marginale. E lo fa con una certa delicatezza, senza scivolare nel patetico, ma raccontando pezzi di mondo che vale la pena conoscere. Anche se non vi interessa nulla del calcio, e anche se non avete mai visto una sola puntata di Welcome to Wrexham, forse questo episodio merita la visione. Lo trovate su Disney+.

Quello che ho pensato

Questa settimana voglio parlarvi di un collega, anche se questa definizione, probabilmente, è riduttiva, dato che si tratta di un divulgatore estremamente più bravo di me ed anche estremamente più famoso e popolare di me: Alessandro Barbero.

So di entrare, lo dico subito, in questo caso in un vero e proprio campo minato: in passato mi è capitato di parlare proprio di un paio di suoi libri qui sulla newsletter, e ogni volta, anche di fronte a critiche minime o a semplici osservazioni, ho ricevuto varie mail indignate, come se Barbero fosse intoccabile. Un fatto che, ve lo dico per inciso, non riguarda solo Barbero, ma qualsiasi personaggio famoso: si possono criticare senza problemi Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone, Cavour o chi volete voi, ma appena si fa anche solo un accenno a qualche difetto o limite di Conte, Schlein, Calenda, Salvini, Meloni, Biden, Trump o soci, c’è subito qualcuno che ti scrive per dirti: «Professore, da lei non me lo aspettavo». E io che pensavo che la cultura servisse, essenzialmente, a criticare – con i dovuti modi, ovviamente – l’esistente e non il passato…

Ma torniamo su Barbero. Anzi, non tanto su Barbero in sé o sulle sue opinioni – che, sinceramente, mi interessano fino a un certo punto –, ma su come ci relazioniamo con le persone che acquisiscono una certa fama grazie al loro talento (storico, intellettuale, politico), finendo il più delle volte per estremizzare i nostri sentimenti nei loro confronti, adorandoli oppure odiandoli.

Forse, infatti, avrete letto che nei giorni scorsi è sorta una certa polemica attorno alla decisione del nostro medievista di inviare un videomessaggio durante la manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo europeo. In quel messaggio – recuperabile facilmente sul web – Barbero sosteneva un parallelismo tra la situazione dell’Europa attuale e quella del 1914, quando una forte corsa agli armamenti portò allo scoppio della Prima guerra mondiale. Proprio per evitare di ripetere quegli errori, Barbero sembrava quindi suggerire di opporsi a questo riarmo, giudicandolo pericoloso e nefasto.

Ora, dico subito che, secondo me, in questo caso il parallelismo proposto da Barbero è discutibile, e non è un caso che vari storici lo abbiano criticato: la situazione attuale ha qualcosa in comune con quella del 1914, ma ha anche qualcosa in comune con quella del 1938, e allo stesso tempo presenta moltissime differenze con entrambi quei periodi storici. Giustificare le scelte di oggi con legami così vaghi col passato mi pare una forzatura abbastanza netta.

Ma non è questo il punto. Il punto è come poi la gente ha reagito sia alle dichiarazioni di Barbero, sia alle critiche che gli sono state mosse da altri opinionisti e intellettuali. Per giorni, sui social network, è stato un continuo attaccarsi e offendersi tra sostenitori e denigratori di Barbero: i primi ritenevano che quanto detto dallo storico fosse vero per il semplice fatto che lo avesse detto il grande divulgatore da tanti adorato, evidentemente infallibile e incapace di errori; i secondi sostenevano che non solo il punto di vista di Barbero fosse fazioso, ma che, a quel punto, diventasse fazioso ogni altro lavoro e contributo prodotto da Barbero negli anni. Perché è questo che tendiamo a fare: mettiamo sugli altari i nostri punti di riferimento, rendendoli santi infallibili; oppure li gettiamo nella polvere, denigrandoli per ogni cosa.

Basterebbe invece un po’ di distacco e anche un minimo di onestà intellettuale per renderci conto che la verità sta nel mezzo tra queste due posizioni. Barbero, come ogni essere umano, ha dei pregi, delle capacità, ma ha anche delle mancanze; ha un suo campo di specializzazione, che è la storia medievale, un ambito in cui comunque può commettere degli errori; e poi ha delle opinioni politiche che, molto spesso – come accade a tutti noi, me compreso – sono influenzate da speranze, paure, pregiudizi, ricordi giovanili, e così via.

Se fossimo tutti in grado di pensare correttamente e senza pregiudizi – come aveva già intuito Rousseau, duecentocinquant’anni fa – forse non ci sarebbero più divergenze e saremmo d’accordo su tutto. E invece ognuno di noi porta con sé la propria storia, il proprio passato, il proprio vissuto. E questa storia condiziona il modo di ragionare e il nostro modo di vedere le cose, portandoci a conclusioni sempre diverse. È inevitabile che sia così, e forse è anche meglio che sia così, perché altrimenti ci troveremmo davvero davanti a un problema: l’esistenza di un pensiero unico.

Detto in altri termini: dobbiamo cominciare a capire che siamo esseri umani fallibili, tutti, sempre e comunque. Certo, ci sono esseri umani che falliscono quasi sempre, completamente vittime dei loro pregiudizi, e che quindi esprimono quasi sempre pareri privi di ogni fondamento; ma anche il più grande degli studiosi è soggetto – anche se più raramente e forse in misura minore – agli stessi bias che abbiamo tutti. Questo dobbiamo ricordarcelo come un mantra. Ed è, tra l’altro, secondo me, una delle verità più banali e più spesso dimenticate della nostra società.

Mi vergogno un po’ a doverlo ribadire, visto che dovrebbe essere una consapevolezza acquisita già, almeno, alle scuole medie, ma mi sembra di poter dire che la riflessione più rivoluzionaria del nostro tempo sia proprio questa: ricordarci che sono più numerose le cose sbagliate che diciamo e che pensiamo, rispetto a quelle giuste. E che questo vale per tutti noi.

Certo, abbiamo bisogno di miti, abbiamo bisogno di eroi, proprio perché, in fondo, questa realtà ci fa paura. Ammettere che siamo tutti portatori di errori ci fa temere che la nostra vita possa andare facilmente in una direzione sbagliata, incontrollabile. E così ci convinciamo che la verità sia nascosta dietro l’angolo, e che ci possa essere rivelata da qualche figura speciale, da un vate, da un guru, da un Barbero; un grande intellettuale che si batta contro i misteri della vita e contro i poteri forti. Ho visto conferenze in cui il pubblico guardava a Barbero, a Cacciari, a Recalcati, a Galimberti, come si guarderebbe a Gesù Cristo sceso in terra, e questo mi è sempre sembrato insano, al di là dei meriti di quei relatori. Saranno pur bravi, certo, ma sarebbe bene mantenere le antenne accese e non pendere troppo dalle loro labbra, cosa che forse neppure loro vorrebbero.

Tendiamo a creare dei miti, figure salvifiche, quasi simili a quella di un Gesù Cristo laico. E, se ci fate caso, la devozione che molti hanno per Barbero è in effetti qualcosa di religioso, molto simile a quella che un tempo si riservava ai santi, ai quali si affidavano le proprie speranze. Purtroppo, però, la verità è che non ci sono santi, non ci sono salvatori: siamo soli, qui sulla Terra, con i nostri errori, con le nostre manchevolezze, con le nostre incertezze.

Questo lo dico non solo per Barbero, ma anche ovviamente per me. Perché, pur con numeri mille volte più piccoli rispetto a quelli dello storico che ho appena citato, anche a me è capitato di vedere all’opera questo meccanismo: persone che tendono a vedermi come una sorta di salvatore della patria, uno che dice sempre la cosa giusta e che non può mai sbagliare. Ma anche, allo stesso tempo, persone che, non appena dico qualcosa di poco gradito, sono pronte a gettarmi nella polvere e a prendermi metaforicamente a calci. Ho sempre cercato, invece, di chiarire che sono solo un piccolo professore di provincia, che pensa di capirci qualcosa e che prova a raccontarlo, ma che può benissimo sbagliare, e che anzi sbaglia più spesso di quanto vorrebbe. Cerco di parlare con onestà e con un certo affetto per chi mi ascolta, in modo equo ed equilibrato, ma inevitabilmente commetto anch’io molti errori, a volte senza nemmeno rendermene conto. E in ogni caso, le mie parole non sono mai verità, e non andrebbero prese come tali: sono tentativi, incerti, di capirci qualcosa.

E questo vale per chiunque: dal più grande esperto mondiale di un determinato argomento, fino all’ultimo degli imbecilli. Certo, al più grande esperto mondiale daremo maggior credito e presteremo maggiore ascolto, ma sempre ricordandoci che anche il maggiore esperto può aver torto. D’altronde, ho cercato di sostenere queste idee in molte occasioni, anche nel mio libro Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, che si concentra proprio sullo scetticismo e sull’apertura al dubbio: perché l’errore non è affatto un male, ma piuttosto il punto di forza della nostra cultura, della stessa filosofia e, in generale, dell’intelligenza umana.

Ne parlavo anche qualche giorno fa, a Roma, durante una lezione alla Scuola di Liberalismo: senza l’errore, senza la possibilità di sbagliare, senza la consapevolezza che tutti possiamo cadere continuamente in errore, non saremmo ciò che siamo. E probabilmente non saremmo nemmeno liberi. I sistemi dogmatici – cioè quelli che cercano la verità e ritengono di averla trovata – hanno quasi sempre prodotto una serie di drammi epocali: basti pensare ai totalitarismi e alle morti che hanno provocato nel corso del Novecento. I primi veri progressi della storia sono arrivati quando ci si è chiesti: cosa possiamo fare per evitare di ripetere quegli stessi errori? È stato in quel momento che si è agito con un po’ di sano scetticismo. Proprio in quei casi sono arrivate le riforme, le correzioni, i sistemi costituzionali che non hanno cercato di affermare la verità, ma piuttosto di evitare l’errore: potremmo dire che si lavora meglio quando si lavora “in negativo”, cioè partendo dalle mancanze, più che “in positivo”, puntando a un fine che si crede di aver raggiunto e che magari invece è ancora molto lontano.

Secondo me, questo atteggiamento critico, “negativo” – seppur senza eccessi –, dovremmo applicarlo molto di più anche quando ascoltiamo le opinioni altrui, soprattutto quelle degli intellettuali. Lo scopo non dovrebbe essere quello di cercare, nelle parole dello storico di turno, la verità per comprendere il mondo (e guai allo storico che pretende di insegnare “la verità”); dovremmo invece cercare, in quelle parole, strumenti per mettere in discussione i nostri pregiudizi, le nostre idee, le nostre forme di ignoranza.

Personalmente mi sono posto proprio in quest’ottica nei confronti delle parole di Barbero: non mi è mai passato per la testa di chiamarlo “stupido” o “traditore”, come purtroppo ho letto in alcuni casi; dopo aver ascoltato il suo intervento, ho cercato piuttosto di capire se quelle parole riuscissero a farmi cambiare idea, a farmi vedere le cose da una prospettiva diversa. Nel caso del parallelismo con il 1914, mi è sembrato di no: ho avuto, come ho detto, l’impressione che le differenze fossero ben maggiori rispetto alle analogie e quindi ho scartato quel discorso di Barbero come non convincente. Ma l’analisi l’ho fatta, e con grande tranquillità, senza vedere in quel discorso un tradimento o una messa in pericolo della cultura occidentale.

Partire dall’idea che le persone sbagliano molto più spesso di quanto crediamo è sempre un buon punto di partenza, insomma: per perdonarci gli errori, e per cercare comunque di cogliere qualcosa di buono anche in un discorso meno convincente. Era, in fondo, anche una delle idee principali dell’illuminismo, se ci pensate un attimo. Nel Dizionario filosofico, pubblicato nel 1764, alla voce “Tolleranza” il nostro caro Voltaire infatti scriveva: «Che cos’è la tolleranza? È l’appannaggio dell’umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze, è la prima legge di natura». Dovremmo ricordarcelo.

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo il punto, come al solito, anche per quanto riguarda i video e i podcast che ho realizzato questa settimana:

Il papato di Francesco: un bilancio storico-filosofico: davanti alla scomparsa del pontefice, proviamo a fare il punto sui suoi 12 anni in Vaticano

Affrontare la paura con la filosofia - Intervento a Pontecchio Speech 2025: la ripresa di un mio intervento teatrale di qualche giorno fa

La ricchezza delle nazioni (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La mano invisibile di Adam Smith (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La fine della Seconda guerra mondiale (per il podcast “Dentro alla storia”)

Beethoven e Schopenhauer

Email dall'oltretomba: Bertrand Russell scrive a Katy Perry

Email dall'oltretomba: Platone scrive a Giorgia Meloni

Email dall'oltretomba: Babbo Natale scrive al coniglio pasquale

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

La città del Sole di Tommaso Campanella: quando si studia la Controriforma, sia come periodo storico sia come stagione filosofica, ci si imbatte in alcuni grandi pensatori che subirono le accuse del Sant’Uffizio. I nomi che vengono sempre sottolineati sono tre: Galileo Galilei, che fu processato e poi abiurò, salvando la propria vita; Giordano Bruno, che invece fu condannato al rogo; e infine Tommaso Campanella, che trascorse diversi anni in carcere. Ebbene, se le opere e il pensiero di Galileo e di Bruno sono piuttosto noti, forse un po’ più trascurato è quello di Campanella, che invece merita uguale attenzione. Oggi, tra i nostri classici, vi propongo proprio La Città del Sole: un’utopia vagamente influenzata da Platone, da Tommaso Moro, ma anche dalle scoperte geografiche legate al Nuovo Mondo. Un testo che dimostra come, tra Cinquecento e Seicento, si riflettesse in modo sorprendentemente acuto su politica, religione e società. Lo si può comprare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

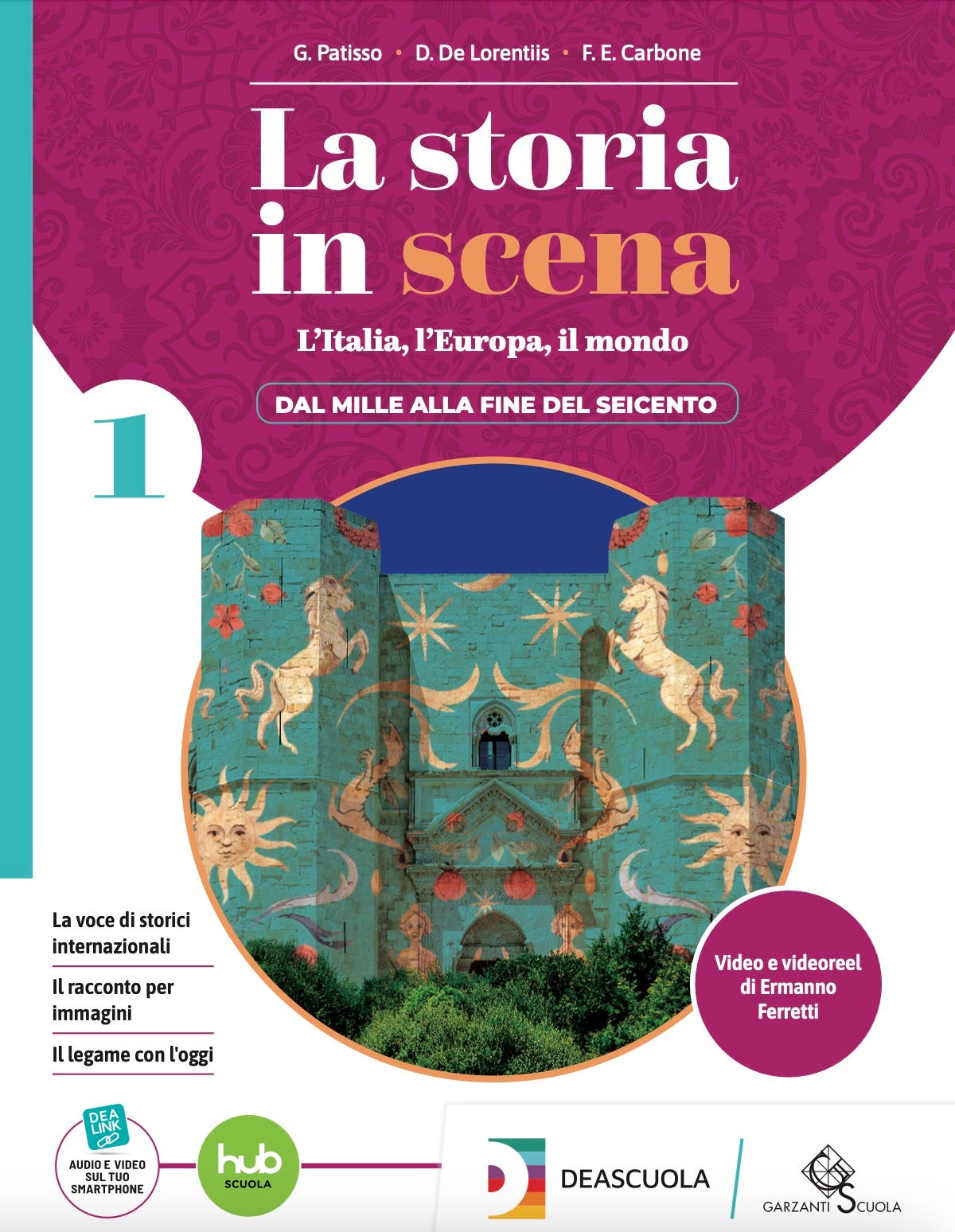

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E cosa dovrebbe uscire questa settimana? Facciamo subito il punto, prima di salutarci:

domani arriverà in primo luogo il podcast storico (che è slittato a causa dello speciale su papa Francesco), incentrato sull’immediato dopoguerra;

mercoledì sarà la volta, poi, della diretta mensile riservata per gli abbonati, quindi se lo siete tenetevi liberi;

giovedì caricherò sul canale un video su von Hayek che ho preparato per il progetto LibSophia;

venerdì e sabato torneranno quindi di nuovo i podcast, con una puntata su Pietro Verri in filosofia e una sulla Guerra fredda in storia;

domenica sera torneremo in diretta (questa volta aperta a tutti) con una nuova puntata del Processo alla storia;

lunedì prossimo, infine, terremo la riunione del Simposio filosofico, per discutere addirittura del senso della vita.

E questo è tutto anche per questa settimana. Prima di salutarci vi ricordo che a breve, martedì 29 aprile, sarò a Belluno per presentare Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva (alle ore 18, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII) e che invece il 9 maggio prossimo sarò ad Adria per una conferenza dal titolo “Il valore del dubbio” (alle 18:30 presso l’aula magna del Polo Tecnico). Ma ne riparleremo. Intanto, buona settimana!

Ho volute ascoltare per farmi un idea mia prima di tutto il video di Barbero in cui lui sostiene le differenze tra Hitler e Putin . E’ vero : Hitler e Putin hanno prospettive

Ideologiche molto diverse , ma Putin e’ altrettanto imperialista e aggressivo .

A proposito del video in cui Barbero vede somiglianze tra la situazione attuale

E quella che precedette la Prima Guerra Mondiale , sono d accordo con lui ,

ma qui sta il punto , il malcontento che ha portato alla Guerra cento anni fa

lo hanno iniziato i 5Stelle , lui avrebbe dovuto dire ai grillini che sono loro

i fomentatori di malcontento !

“senza l’errore, senza la possibilità di sbagliare, senza la consapevolezza che tutti possiamo cadere continuamente in errore, non saremmo ciò che siamo. E probabilmente non saremmo nemmeno liberi. I sistemi dogmatici – cioè quelli che cercano la verità e ritengono di averla trovata – hanno quasi sempre prodotto una serie di drammi epocali”.

Questa e’ una frase da incorniciare e appendere al muro !

Suggerisco il tema della prossima newsletter .

Ho scoperto , a disagio , che Papa Francesco aveva sostenuto che

“l abbaiare della NATO ha provocato l invasione in Ucraina ” .

Compito della filosofia dovrebbe essere smontare queste tesi , attraverso dei ragionamenti!