Cosa si può dire davanti a questioni complesse, ma parliamo anche di papa Leone, scetticismo e dogmatismo, Israele e Palestina, Nietzsche, Roma città aperta, Asterix, Lucrezio e la bella Trieste

Ormai questo primo paragrafo d’apertura della newsletter sembra sempre più destinato a fare il punto sugli appuntamenti live che si sono appena svolti o che ci aspettano nei prossimi giorni. Anche oggi, infatti, non possiamo esimerci da questa tendenza.

Intanto, devo dirvi che tra venerdì e sabato ho fatto un po’ le corse, anche se sempre vicino a casa: venerdì ho parlato di divulgazione nel teatro di Frassinelle (RO), in un piccolo evento che verrà anche trasmesso prossimamente da una tv locale (vi darò qualche informazione appena la avrò); sabato pomeriggio, invece, ho moderato nella piazza della mia città un incontro tra Paolo Scorzoni – nostro docente e formatore – e Damiano Cantone, che insegna all’Università di Udine. Tema di quest’ultimo confronto era l’arrivo dell’intelligenza artificiale e i mutamenti che sta portando nel nostro linguaggio, soprattutto in ambito scolastico. Tra l’altro, vi segnalo che su questo argomento Cantone è autore di un libro in uscita tra pochi giorni, Umani, animali e macchine. Filosofia e neuroscienze del linguaggio, pubblicato da Bollati Boringhieri (lo potete preordinare qui).

Ma parliamo anche degli appuntamenti della settimana entrante. Come già vi ho anticipato, giovedì 22 alle 18 sarò alla Libreria Lovat di Trieste, quindi se bazzicate da quelle parti non mancate assolutamente all’appuntamento: parleremo di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, discuteremo di filosofia e attualità e ci sarà anche il classico firmacopie. Sabato 24, se siete a Rovigo, non dimenticate poi di partecipare alla PaleoRace: è una gara di beneficenza organizzata dai miei studenti, a cui (se il fisico regge) parteciperò anch’io. Infine vi anticipo già che venerdì 13 giugno sarò a Subiaco, in provincia di Roma, per un altro evento serale nel centro del paese.

Infine, come se non bastasse, questa settimana è comparsa online anche una videointervista sul tema dello scetticismo, ospitata nel canale YouTube Sapiens Sapiens: trovate il link più avanti. Ma ora pensiamo alla nostra newsletter, che è già bella piena di argomenti. Cominciamo.

Quello che ho letto

E iniziamo come sempre dai libri.

De Rerum Natura di Lucrezio: nelle scorse settimane vi ho parlato a lungo de La società della stanchezza di Byung-chul Han, libro che ho dovuto leggere soprattutto per il lavoro che porto avanti con gli abbonati del canale. Durante la nostra solita riunione, anzi, mi sono reso conto che ciò che ho scritto qui, sulla newsletter, man mano che leggevo il libro, è stato analizzato, studiato e interpretato dagli altri abbonati, che in pratica già sapevano come la pensavo: come al solito parlo troppo, e mi faccio prendere la mano. Oggi, però, vorrei iniziare a presentarvi il libro che ci siamo impegnati a leggere per giugno e che ho cominciato proprio in questi giorni: il De rerum natura di Lucrezio, testo classico e famosissimo, utile sia per chi studia la letteratura latina, sia per chi è semplicemente appassionato di filosofia. Il poema, come forse ricorderete dai vostri studi, costituisce di fatto un resoconto del pensiero di Epicuro. Al momento ho da poco terminato il primo dei sei libri e, nonostante sia scritto in versi, vi ho ritrovato esattamente ciò che mi aspettavo, cioè una disamina filosofica precisa, puntuale e tutt’altro che noiosa, volta a sostenere il punto di vista di Epicuro. Per ora ci siamo soffermati soprattutto sulle questioni del materialismo e dell’atomismo, con Lucrezio che si premura di criticare le visioni alternative a quelle di Epicuro e di Democrito, spiegandole però approfonditamente e portando argomenti anche molto validi a sostegno della sua tesi. Nonostante la forma poetica, il testo funziona molto bene e, anzi, mi pare che valga la pena di consigliarlo anche a chi non ha particolare dimestichezza con la filosofia o con la letteratura latina. Potete quindi acquistarlo qui.

Israele-Palestina di Lorenzo Kamel: di questo libro vi ho già parlato la settimana scorsa, spiegandovi che si tratta di un volumetto molto breve, appena uscito presso Einaudi, ma che si sta rivelando molto ben fatto e utile. Lo scopo di Kamel, infatti, è quello di affrontare alcune problematiche precise e circoscritte della spinosa questione israelo-palestinese, cercando di rispondere ai dubbi più comuni che possono sorgere seguendo il dibattito pubblico in queste settimane. Le risposte di Kamel sono sempre molto precise, equilibrate e approfondite, nonostante la brevità del saggio, e questo è sicuramente encomiabile. Certo, bisogna anche dire che – proprio per questo stile che rifugge dalle semplificazioni – il libro richiede un minimo di impegno, quantomeno mentale, ma anche in questo caso vi direi che va comprato (e letto). Se vi interessa, lo potete acquistare qui.

La via dei lupi di Carlo Grande: com’era vivere, e soprattutto combattere, nel Medioevo? A questa domanda cerca di rispondere, con fare narrativo, il giornalista Carlo Grande nel romanzo storico La via dei lupi, uscito ormai qualche anno fa ma ancora estremamente interessante. La vicenda narrata è quella di François di Bardonecchia, signore piemontese che nel 1334 si ribellò al Delfinato, finendo arrestato, malmenato e, forse, ora perfino ucciso (ma non so ancora come andrà a finire, sto leggendo le pagine incriminate in questi giorni). A dirla tutta le vicissitudini dell’eroe, in realtà, contano solo fino a un certo punto, visto che a Grande interessa soprattutto creare l’atmosfera (cosa che gli riesce anche piuttosto bene); ma i fatti storici sono importanti e intriganti anch’essi. Il romanzo, se vi incuriosisce, lo potete comprare a questo link.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film, con capolavori immortali e pellicole ben più leggere.

Roma città aperta (1945), di Roberto Rossellini, con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero: forse i più giovani non l’avranno mai visto, però penso che perfino loro abbiano sicuramente sentito parlare, almeno una volta nella vita, di Roma città aperta, film del 1945 che venne realizzato poco dopo la liberazione della capitale dall’occupazione nazifascista e che è considerato il primo film neorealista della storia del nostro cinema. La pellicola è bellissima e intensa: al centro della trama ci sono le vicende di un sacerdote romano che, durante l’occupazione, si impegna ad aiutare diversi partigiani, anche di varie estrazioni politiche. Purtroppo per lui, però, le cose prendono rapidamente una brutta piega. I nazisti, prima, uccidono una donna e madre di famiglia che il sacerdote sta aiutando e che sta semplicemente cercando di raggiungere il proprio compagno appena catturato; poi imprigionano anche lo stesso prete, conducendolo inevitabilmente a una tragica fine. Ma al di là della trama, che è semplice e tutto sommato anche trascurabile, ciò che rimane fortemente impresso è la straordinaria prova attoriale di Anna Magnani e, direi, di tutti gli interpreti coinvolti nella pellicola. Anzi, forse il grande talento e la celebre scena della morte della Magnani hanno finito, nel tempo, per mettere un po’ in ombra le prove altrettanto straordinarie degli altri protagonisti, e in primo luogo di Aldo Fabrizi, la cui intensità è, a mio avviso, uno degli elementi cardine del successo della pellicola. L’avrò vista almeno cinque o sei volte, ma ogni volta riesce ancora a sorprendermi e a catturare la mia attenzione, nonostante sappia benissimo cosa sta per accadere e come andrà a finire. Insomma, se l’avete già vista, è ora di rivederla; e se, invece, non l’avete mai gustata, è giunto il momento di farlo. La trovate sia su Netflix che su RaiPlay.

Tutti i Papa Leone: Da Leone Magno a Leone XIII - Alessandro Il Barbero di Renato Minutolo: sapete di sicuro benissimo che in Vaticano, nelle ultime settimane, c’è stata una grande novità: l’elezione di papa Leone XIV, ovvero l’americano Robert Prevost. Se ne è discusso in lungo e in largo, si sono analizzati i suoi discorsi in ogni virgola e si è ripercorsa la storia della sua formazione, delle sue origini, dei suoi pensieri, tanto che sembra ormai di conoscerlo da una vita… anche se, in fondo, è sulla cattedra di Pietro da pochi giorni appena. Ovviamente, anche su YouTube sono fioccate le analisi: a volte documentate, a volte molto meno. Io, da parte mia, non ho realizzato nulla su di lui, perché prima dell’elezione non lo conoscevo e mi sembrava di avere pochi elementi per tracciarne un ritratto storico. Però, qualche giorno fa, una delle abbonate più fedeli del canale mi ha scritto, segnalandomi un video un po’ particolare, ispirato proprio all’elezione del nuovo papa. Apparentemente si trattava di un video storico, dedicato anzi a tutti i papi di nome Leone del passato, con l’idea che, osservando cosa avevano fatto i predecessori dell’attuale pontefice, si sarebbe forse potuto intuire il suo orientamento. Ma, a guardar meglio, mi sono subito reso conto che il video era “storico” solo fino a un certo punto, perché il vero protagonista era in realtà un comico: Renato Minutolo. Ora, questo Minutolo io lo conoscevo già, più o meno; avevo visto di sfuggita qualche suo sketch, probabilmente su qualche social network. Mi aveva fatto sorridere, ma devo dire che non mi era rimasto troppo impresso, anche perché ormai i comici sui social abbondano e, anche quando sono bravi, rischiano di passarti un po’ addosso come acqua fresca. Il video che vi segnalo oggi, però, merita attenzione, per due motivi. Primo, è davvero divertente: Minutolo realizza un’imitazione straordinaria di Alessandro Barbero, replicandone perfettamente la parlata, i gesti e perfino il modo inconfondibile di “tirare su” col naso. Secondo, è sorprendentemente accurato anche dal punto di vista storico. Certo, Minutolo – come tutti i comici – tende a esagerare i fatti e a presentarli in modo un po’ grottesco nel tentativo di strappare una risata, ma i contenuti sono reali e a tratti perfino approfonditi. Immagino, insomma, che per realizzare un video del genere – con la storia di tutti i papi Leone dalle origini ai giorni nostri – il buon Minutolo abbia lavorato parecchio: prima per documentarsi, poi per trarre da quel materiale delle battute efficaci, soprattutto da mettere in bocca a un “Barbero” tanto credibile. Insomma, se apprezzate il più famoso dei divulgatori storici o, più in generale, amate la storia ma anche l’ironia, ve lo consiglio caldamente: vi farete quattro risate e, magari, con un po’ di attenzione, imparerete anche qualcosa su molti papi. Lo potete vedere qui.

Le 12 fatiche di Asterix (1976), di René Goscinny, Albert Uderzo, Henri Gruel e Pierre Watrin: come avete visto, questa settimana in lista c’è spazio non solo per la serietà, ma anche per qualche momento di svago, almeno qui nella sezione dedicata al cinema. E anzi, in questo caso specifico, anche per un momento riservato ai più piccoli, visto che, dopo aver guardato la nuova serie su Asterix prodotta da Netflix, i miei figli mi hanno quasi costretto a vedere un’altra pellicola dedicata al celebre personaggio di Goscinny e Uderzo. Navigando un po’ sulle piattaforme di streaming, siamo capitati su un classico d’altri tempi: Le 12 fatiche di Asterix, realizzato ormai quasi cinquant’anni fa. L’animazione è un po’ datata, ma la pellicola rimane comunque interessante dal punto di vista narrativo; i figli, anzi, non hanno nemmeno notato troppo i disegni un po’ scattosi e si sono fatti catturare dalla vicenda che, a dirla tutta, è ben congegnata. Nel classico intento di conquistare il villaggio dei Galli, Cesare decide infatti di sfidarli sottoponendoli alle prodigiose dodici fatiche di Ercole, per verificare se siano davvero “divini” come la leggenda lascia supporre. A cimentarsi con le prove sono in particolare Asterix e Obelix, anche se le sfide sono ben più moderne di quelle affrontate dall’eroe greco, tant’è vero che, a un certo punto, i due galli si trovano addirittura a confrontarsi con la burocrazia. In una lunga sequenza quasi kafkiana ma al tempo stesso ironica, i due protagonisti vengono infatti spediti da un piano all’altro di un edificio, alla ricerca dello sportello giusto per compilare il modulo corretto e poter così dare seguito a un preciso regolamento. Insomma, una di quelle situazioni che, magari, è capitata anche a noi nella vita reale, ma che qui ci viene presentata come una vera e propria fatica prodigiosa, capace di spalancare le porte dell’Olimpo. Ci si diverte, insomma, ma ogni tanto le idee di Goscinny riescono anche a strappare qualche piccola riflessione, che non guasta mai. Lo trovate su Amazon Prime Video.

Quello che ho pensato

Come avete letto da quello che ho scritto più sopra, tra i libri che questa settimana ho tenuto sul comodino c’è anche Israele-Palestina di Lorenzo Kamel. E proprio leggendolo mi sono imbattuto in una interessante pagina (che per la verità non c’entra molto con Gaza e tutto il resto) da cui vorrei far partire la riflessione di oggi.

Al capitolo 10, parlando di un reportage redatto da Indro Montanelli nel 1960, Kamel scrive:

Secondo un detto piuttosto noto, il giornalista straniero che viaggia in Medio Oriente rimanendoci una settimana torna a casa per scrivere un libro in cui presenta una soluzione definitiva a tutti i suoi problemi. Se rimane un mese, scrive un articolo su una rivista o un giornale pieno di «se», «ma» e «d’altro canto». Se resta un anno, non scrive assolutamente nulla. Questo aneddoto, ripreso anche da Lisa Halliday nel suo libro intitolato Asimmetry , rappresenta la cornice più consona per avvicinarsi alle parole di Montanelli. Quest’ultimo, pur non conoscendo l’ebraico e l’arabo e senza aver mai vissuto nei luoghi dei quali discute, ritenne opportuno discettare di questioni storiche, pur avendo una conoscenza amatoriale della realtà locale e delle fonti disponibili. Va chiarito che non si tratta di un’attitudine nuova o rara.

La critica a Montanelli – maestro sacro del giornalismo italiano – non è velata, ma esplicita; così come è esplicita la critica che, all’inizio del libro, Kamel rivolge anche a Marco Travaglio, pur senza citarlo in maniera troppo evidente, altro giornalista colpevole di aver scritto libri semplicistici su questioni complesse relative al Medio Oriente.

Purtroppo, devo dire, quello di semplificare non è certo un difetto solo dei nostri giornalisti (che comunque ci cadono spesso). Una volta si diceva che noi italiani siamo tutti commissari tecnici, perché se guardiamo una partita di calcio in televisione ci vantiamo immediatamente di saperne di più del più premiato degli allenatori mondiali, e discettiamo di chi metteremmo in campo, di dove posizioneremmo l’ala e via discorrendo. «Quel gol lo segnavo anch’io» è probabilmente la frase più pronunciata sui divani italiani, da gente che al massimo ha giocato al campetto di periferia vent’anni prima.

Nessun timore reverenziale ci blocca: saremmo capaci di voler andare a insegnare a un premio Nobel per la letteratura come si scrive, a un premio Nobel per la fisica com’è fatto l’universo o a un papa come si dovrebbe guidare la Chiesa (e, in quest’ultimo caso, la dimostrazione l’abbiamo avuta, lampante, negli ultimi giorni, su praticamente tutti i social network).

Come scrive Kamel, questa è la reazione tipica di chi vede un problema, lo conosce a malapena e, soprattutto, non lo studia: lo guarda da fuori, superficialmente, convinto che la soluzione sia lì, a portata di mano (cosa che automaticamente fa diventare degli scemi tutti gli altri, incapaci di scovare risposte così semplici).

Poi però, secondo la storiella raccontata da Kamel, se si approfondisce, se si rimane un po’ di più in zona, se si entra almeno in parte nei meandri del problema si capisce che non si può essere così semplicistici, e si comincia a mettere le mani avanti: si usano più cautele, si riporta il dubbio all’interno delle proprie conclusioni. Fossimo già a questo stadio, saremmo a cavallo: è quello dello scetticismo moderato, di chi sa di non sapere e si esprime sulle questioni solo perché lo pagano per farlo, non certo perché ha la soluzione in tasca.

Infine c’è il terzo stadio: quando un problema si conosce davvero, quando lo si capisce fino in fondo, quando si è immersi in esso, si comprende non tanto che è meglio tacere in assoluto, ma che certo le parole non bastano, che un articolo (e forse neppure un libro) basta.

Qui, su queste colonne e sul canale YouTube, da anni proponiamo un po’ di sano scetticismo, almeno quello del secondo stadio: se proprio dobbiamo parlare di qualcosa, almeno facciamolo con le cautele di chi sa che il rischio di incappare in semplificazioni è sempre in agguato, è sempre alto. Spesso, anzi, a me personalmente piacerebbe tacere: e se guardate quanti pochi video ho dedicato a temi di cui parlano tutti (Gaza, Ucraina, Meloni, UE, Trump ecc.), vi rendete conto che anche il silenzio è una scelta, spesso ben ponderata.

E però là fuori avviene quasi sempre il contrario: tutti parlano di tutto, convinti di essere esperti di ogni questione. Almeno una volta gli “espertoni” li trovavi al bar, e un po’ dovevi andarteli in un certo senso a cercare; oggi li trovi certo sui social network, ma perfino anche in televisione: basta che siano abbastanza convinti di quello che dicono, che abbiano una faccia tosta colossale, e bucano lo schermo. Poco importa che capiscano poco di ciò di cui stanno parlando: se sembreranno sicuri, una parte del pubblico crederà loro e li nominerà propri guru.

Non è certo un meccanismo tipico solamente del nostro tempo, questo: i nuovi mezzi di comunicazione hanno semplicemente potenziato qualcosa che già esisteva. Se ne volete una prova, vi riporto un’altra citazione di un libro. Si tratta di un romanzo storico scritto nel 1963 da Leonardo Sciascia e tratto da una storia vera. S’intitola Il Consiglio d’Egitto e, al capitolo VII, vi si trova questa pagina:

“Ma come ti può venire un pensiero simile? Dopo una prova così evidente, così luminosa…” disse padre Salva

“La mia esperienza di avvocato” disse Francesco Paolo “Ho visto tante volte la verità confusa e la menzogna assumere le apparenze della verità… Quando ho sentito Hager dire che non poteva, su due piedi, tradurre un passo del codice, di colpo ho capito da quale parte stava la verità […]”

“Una cosa che pareva incredibile: e pure non c’era da sbagliare, aveva sentito in Hager, inequivocabilmente, l’accento della passione, della verità, la dolente impotenza e repugnanza dell’uomo onesto di fronte alla prepotente menzogna, quel ritrarsi che appare di confusa colpevolezza ed è invece di disperata innocenza.

«La menzogna è più forte della verità. Più forte della vita. Sta alle radici dell’essere, frondeggia al di là della vita […]»”.

Lasciate che vi spieghi, per darvi un po’ di contesto. Il protagonista del romanzo è l’abate Vella, un falsario: un uomo cioè che, nella Sicilia del Settecento, tradusse una vita di Maometto spacciandola per un prezioso codice arabo sulla storia dell’isola. Grazie a quello e ad altri falsi, Vella prosperò per qualche anno, facendosi accogliere nei salotti più prestigiosi di Palermo; fino a quando qualcuno non cominciò a insospettirsi: e a un certo punto – storia vera – l’abate fu chiamato a un confronto pubblico con Joseph Hager, famoso orientalista del tempo e professore di arabo a Vienna.

Vella era un falsario, un ciarlatano; Hager era invece uno dei massimi esperti della materia. Ma dal confronto pubblico uscì vincitore il primo: Francesco Paolo Di Blasi fu uno dei pochi a sospettare, però, che Vella, il vincitore, avesse mentito.

Non c’è però da stupirsi di quella vittoria dialettica: mettete a confronto un bugiardo patologico e un esperto, e il bugiardo – se un minimo ci saprà fare – incanterà probabilmente più persone. Non solo ci convince la sicurezza di chi racconta frottole, ma ci preoccupa il dubbio di chi, invece, scava, e scavando non trova risposte facili.

Hager perde il confronto con Vella non tanto (o non solo) perché Vella sia sicuro di sé, ma anche perché procede lentamente, con incertezze, con difficoltà, come fa ogni ricerca seria. Hager dice di non poter tradurre su due piedi, di aver bisogno di carta e penna, e dizionari, mentre Vella traduce a braccio, al volo: così il primo fa la figura dell’incerto, il secondo dell’esperto. Peccato che il primo faccia così perché vuole tradurre con precisione, mentre il secondo inventi tutto; il primo, cioè, ci presenta le difficoltà della verità, il secondo la semplicità della bugia. E a noi le difficoltà non piacciono, le incertezze men che meno.

Chiudo con una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa da Pierluigi del canale Sapiens Sapiens durante un’intervista (che trovate qui, se non l’avete vista): è più facile essere dogmatici o scettici? Detta in altro modo: abbiamo più bisogno di credere o di aver dubbi?

Ecco, temo che in generale siamo molto più portati a credere anche a chi ci racconta bugie piuttosto che ad affrontare il problema del dubbio. Barattiamo volentieri la tranquillità di una frottola per l’incertezza della ricerca: perché siamo pigri e impauriti, il più delle volte. Ma questo ci condanna ad essere come Montanelli nel 1960, o meglio ad essere suoi lettori di quel tempo: gente che si accontenta di verità di comodo e che del mondo capisce molto poco.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora diamo un’occhiata anche a tutto quello che ho pubblicato questa settimana:

La filosofia di Slavoj Žižek: uno dei più discussi filosofi contemporanei, presentato nei punti-cardine del suo pensiero

L'Acropoli di Atene: ritorna il Travel Club Storico-Filosofico per parlare di un luogo che è anche e soprattutto un simbolo

Processo alla storia: Giulio Cesare: in diretta, un confronto sui meriti e le colpe di uno dei più grandi condottieri e politici di Roma

La pedagogia di John Dewey: secondo e ultimo video dedicato al pragmatista americano, parlando soprattutto di scuola

Come la filosofia ci salva dai dogmi (e dai dogmatici): ospite sul canale di Sapiens Sapiens

Introduzione a Jean-Jacques Rousseau (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Cina e Corea dopo la Seconda guerra mondiale (per il podcast “Dentro alla storia”)

La storia dietro a "Brothers in Arms" dei Dire Straits

Karl Marx scrive a Pepe Mujica [Email dall'Oltretomba]

Karl Popper scrive al Remigration Summit [Email dall'Oltretomba]

Tiktok failed to load.

Enable 3rd party cookies or use another browser

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Genealogia della morale di Friedrich Nietzsche: questa settimana vi propongo una delle ultime – ma anche una delle più significative – opere di Friedrich Nietzsche, in cui indaga la morale, demistificandola. Vi si trovano alcuni dei discorsi più rivoluzionari di fine Ottocento, che hanno aperto la strada alla filosofia di oggi: è quindi un libro davvero imperdibile, oltre che dinamitardo, come nello stile del filosofo tedesco. Lo si può acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

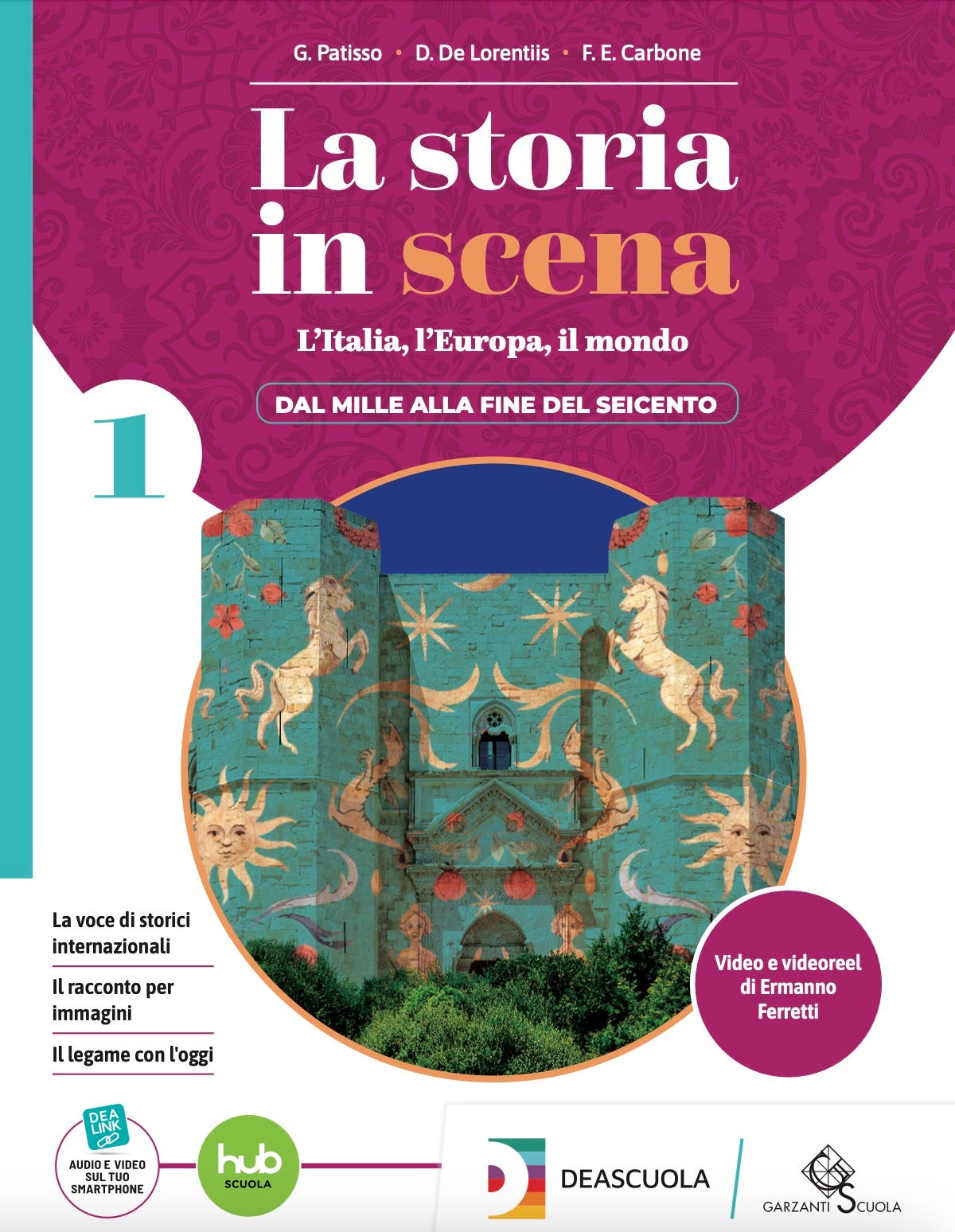

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E siamo arrivati anche questa settimana in fondo, agli ultimi colpi di questa newsletter. Prima di tutto, lasciate che vi elenchi i video che avrei intenzione (imprevisti permettendo) di pubblicare nei prossimi giorni:

intanto domani torna il podcast filosofico, col secondo episodio dedicato a Rousseau;

mercoledì, invece di “Dentro alla storia”, si terrà però il Simposio filosofico per abbonati, su un tema intrigante: La realtà in cui viviamo è condivisa o siamo ognuno in una propria bolla percettiva?

forse non lo sapete, ma giovedì è lo Sherlock Holmes Day, e festeggeremo con uno short apposito;

venerdì finalmente sarà la volta del podcast storico, con la cosiddetta fase della “Coesistenza pacifica”;

sabato probabilmente posterò il video su Hume dal punto di vista del liberalismo;

domenica e lunedì prossimo, infine, torneremo alla normalità coi podcast uno di seguito all’altro, dedicati ancora a Rousseau e all’inizio del processo di integrazione europea.

E questo è tutto. Se siete dalle parti di Trieste ricordatevi dell’appuntamento del 22 maggio alle 18 alla Lovat, altrimenti ci rivediamo qui tra sette giorni esatti (e su YouTube praticamente ogni giorno). Ciao!

A proposito , poi bellissimo il video di Popper che scrive agli organizzatori del congresso dedicato alla "Remigrazione" ! Infatti , questo e' il motivo per cui partiti come AfD devono essere vietati : che come diceva Popper , bisogna essere intolleranti con gli intolleranti .

Permettere a gruppi che si mettono contro la liberta' di espressione o la Costituzione non e' per nulla segno di mentalita' aperta , ma lassismo indulgente con partiti autoritari.

A proposito del video su Marx che scrive a Pepe Mujca : Eh bisognerebbe dire , superando l autoinganno , che non solo Lenin , non solo Stalin furono personalita' intolleranti , ma lo stesso Marx fu intollerante . Basta leggere i suoi scritti per vedere

quanto si scaglaiva con durezza contro un avversario politico , ma non parlo di un politico conservatore , no : voglio dire contro coloro che appartenevano al suo stesso orientamento politico!