I giovani d'oggi secondo Massimo Recalcati (e un po' anche secondo me), ma parliamo anche di Maschi veri, Immanuel Kant, Normal People, Lucrezio, Israele e Palestina e la comicità della storia

Ultima settimana di scuola, cari amici: per quelli come me, che nella scuola in un certo senso ci vivono, è un po’ come morire e allo stesso tempo un po’ come rinascere. “Morire” perché la fine dell’anno scolastico fa percepire, in maniera chiara e netta, il passaggio degli anni, l’invecchiamento, l’ennesima generazione che è passata “sotto le nostre grinfie” e adesso si avvia verso il mondo; “rinascere” perché francamente io ho anche bisogno di un po’ di pausa, non tanto dall’insegnamento in sé – che, anzi, durante l’estate mi manca – ma da tutto il corredo burocratico che ci gira attorno, dagli impegni ridondanti, dalle perdite di tempo che non portano da nessuna parte. Ho, solo per fare un esempio, pronti sul desktop tutti i documenti che devo ancora compilare in chiusura d’anno (programmi, relazioni, proposte, progetti…), e ogni volta che li vedo mi sale l’angoscia.

Per fortuna, internet non dà le stesse sensazioni: lì il tempo pare essere più ciclico che lineare, e l’arrivo dell’estate non rappresenta una novità così rilevante. Certo, durante quest’estate mi prenderò anche qualche giorno di ferie dal web, farò qualche viaggio con la famiglia e tutto il resto, ma i video e i podcast continueranno a uscire con lo stesso ritmo.

A proposito di “ritmo”: stiamo organizzando anche qualche piccolo evento durante l’estate, in mezzo tra un Esame di Stato e l’altro. Il 13 giugno, come vi ho già anticipato, sarò a Subiaco, in provincia di Roma: i ragazzi di Subiaco Letteraria hanno organizzato un bell’incontro a partire dalle 18:45 presso la Biblioteca Comunale, con annesso rinfresco. Verso fine luglio (probabilmente il 25) sarò poi anche a Grado, in Friuli, ma su questo sarò più preciso nelle prossime settimane. Intanto, senza dovervi neppure spostare da casa, tenetevi liberi anche per la serata di mercoledì 4 giugno, quando sul canale YouTube faremo una diretta speciale (con ospite) dedicata a Giacomo Leopardi. Altri appuntamenti arriveranno e ve li racconterò presto.

In realtà, a dirla tutta, il programma che al momento mi preme di più è quello inerente ai prossimi Esami di Stato. Spero che domani escano queste benedette commissioni e io possa sapere di che morte devo morire. Vi racconterò. Intanto però cominciamo, nell’attesa, con la nostra consueta newsletter.

Quello che ho letto

E partiamo dai libri, con due titoli che ormai già conoscete e una nuova proposta.

Israele-Palestina di Lorenzo Kamel: più leggo questo breve saggio di Lorenzo Kamel, più mi verrebbe voglia di consigliarlo in giro a tutti quelli che si esprimono – spesso con ben poche conoscenze – sulla questione israelo-palestinese; e però, allo stesso tempo, più lo leggo, più mi rendo conto che è un libro per pochi, forse per pochissimi, non perché sia scritto in un linguaggio difficile o astruso, ma perché affronta con razionalità, lucidità e rigore storico una questione che quasi nessuno vuole affrontare con lucidità, né dall’una né dall’altra parte. Purtroppo la questione israelo-palestinese è una questione identitaria: quasi tutti la usano solo per distinguere i “buoni” dai “cattivi”, chi sta dalla propria parte da chi sta dalla parte avversa. E in una situazione del genere non c’è spazio (o ce n’è molto poco) per ragionare davvero, partendo dai fatti, senza cadere in semplificazioni eccessive. Ma questo purtroppo è un problema nostro e non certo del libro, che rimane più che valido. Ormai sono ai due terzi del volume, quindi presto tirerò le somme su tutto quello che c’è scritto, ma intanto, se volete, potete comprarlo qui.

De Rerum Natura di Lucrezio: il libro a cui ho dedicato più attenzioni, questa settimana, è stato però il De Rerum Natura di Lucrezio, che dovrei riuscire a terminare entro pochi giorni, visto che a breve ci sarà la riunione per discuterne con gli abbonati. Ormai sono verso la fine del libro IV, e certo dovrò dare uno sprint finale; ma non mi sarà difficile, visto che il poema – quando si ha il tempo di leggerlo – scorre via senza alcuna difficoltà. Il fatto che il testo sia scritto in versi e che risalga addirittura al I secolo a.C. può infatti spaventare chi non è abituato a leggere; appena ci si immerge nelle sue pagine, però, ci si accorge che si tratta di un testo ancora oggi estremamente accessibile, semplice pur senza essere banale, capace di spiegarti e illustrarti il ragionamento senza forzature e senza gli inghippi retorici a cui a volte i filosofi ricorrono. Insomma, è buonissima filosofia, almeno a parer mio, soprattutto perché è in grado di arrivare a tante persone diverse. Tutto questo per dirvi, come si sarà intuito, che mi sta piacendo molto. Conto di finirlo per la settimana prossima e darvene, quindi, un resoconto più completo nella prossima newsletter. Intanto, se sono riuscito a incuriosirvi, lo potete comprare qui.

Con la violenza si risolve tutto di Renato Minutolo: un paio di settimane fa, proprio in una delle mie newsletter vi ho parlato di Renato Minutolo tramite un suo video pescato su YouTube. Se non vi ricordate più, o se ancora non eravate iscritti a queste newsletter, dovete sapere che Minutolo è un comico anche abbastanza famoso sul web, che probabilmente avete già visto qua e là in qualche video online; ma a differenza di tanti altri suoi colleghi, è anche un comico appassionato di storia. Questo ha fatto sì che negli anni abbia realizzato alcune gag molto carine, soprattutto quelle in cui imita Alessandro Barbero, il guru della divulgazione storica sul web; e proprio in quanto imitatore di Barbero l'avevo presentato qui sulla newsletter. Ho però poi scoperto che qualche tempo fa Minutolo è anche sbarcato in libreria, proprio con un saggio di storia comica, Con la violenza si risolve tutto, che ho cominciato a leggere questa settimana. Nonostante la materia offra innumerevoli spunti divertenti, a dire il vero non è affatto frequente imbattersi in comici che giocano su questo registro, forse perché la storia è ancora percepita come una materia molto noiosa, o comunque riservata a pochi; Minutolo cerca di rovesciare questo assioma trattando di fatti realmente accaduti, ma ovviamente giocando sulle iperboli e sui paradossi, in modo da strappare anche una risata. A giudicare dalle prime pagine, l'operazione riesce anche piuttosto bene; tutto starà a capire se questo tono potrà reggere per tutta la durata di un libro o se ad un certo punto finirà per annoiare. Però per ora tutto più che bene. Se vi interessa il libro, potete acquistarlo qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film, e soprattutto alle serie tv, che questa settimana costituiscono il grosso del menù.

Normal People episodi 1.01-1.02 (2020), di Sally Rooney, Alice Birch e Mark O'Rowe, con Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Sarah Greene: come avrete notato se seguite la newsletter con costanza, non leggo in fondo molti romanzi. Il più delle volte, infatti, in queste colonne trovate saggi o libri che, pur avendo elementi narrativi, difficilmente rientrano nei canoni classici di quel genere letterario. Anche per questo motivo, però, finisco sovente per perdermi alcuni dei libri di maggior successo, di cui tutti parlano e di cui leggo recensioni qua e là, senza però mai veramente affrontarli. E negli ultimi anni, forse uno dei tre o quattro libri in questo senso più discussi è stato sicuramente Normal People di Sally Rooney, un libro che ho visto menzionato un po’ ovunque, ma di cui, in tutta onestà, fino a pochi giorni fa non conoscevo neppure la trama. Le cose sono però un po’ cambiate quando ho visto che su RaiPlay è disponibile la serie tv tratta dal romanzo, serie, tra l’altro, che pare sia stata accolta in modo molto favorevole sia dalla critica che dal pubblico. E tutto questo, com'è prevedibile, mi ha spinto a provarla. Ho visto infatti l’inizio dello show, ovvero i primi due episodi, e devo dire che ne sono stato favorevolmente colpito. La storia si dipana abbastanza lentamente e sulle prime non sembra essere una di quelle storie che normalmente colpiscono le mie corde, anche perché pare pensata per un pubblico giovanile. Nonostante ciò, la bravura dei due attori protagonisti e l’abilità della regia rendono in breve questa storia da liceali più interessante della media, e coinvolgente. I due protagonisti sono infatti due compagni di classe, un ragazzo e una ragazza: lui è un giocatore di calcio gaelico, abbastanza prestante ma anche piuttosto timido, proveniente da una famiglia tutto sommato povera, proletaria; lei, invece, è una ragazza molto ricca, ma completamente esclusa dai compagni a scuola, anche per via di un carattere difficile. Tra i due nasce un amore complesso e contrastato, che non si capisce bene dove andrà a parare: ma quello che conta, tra i due, sono più i silenzi, le incomprensioni, che i fatti veri e propri. La trovate su RaiPlay.

Maschi veri episodi 1.02-1.03 (2025), di Furio Andreotti, Giulia Calenda, Ugo Ripamonti, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti: vi ho già parlato la settimana scorsa di Maschi veri, la serie di Netflix che cerca di ironizzare, partendo da un format spagnolo, sulle difficoltà del modello maschile machista nei quarantenni di oggi. Il primo episodio, visto la settimana scorsa, mi aveva discretamente impressionato, anche perché partivo con aspettative piuttosto basse, e invece l'episodio pilota riusciva a strappare qualche risata senza scadere nel volgare o nello stupido. Questa settimana ho visto altre due puntate, e devo dire che gli entusiasmi si sono un po’ raffreddati. La serie, infatti, rimane carina e tutto sommato simpatica, ma lo schema narrativo comincia già a mostrare la corda, e si intravede qualche forzatura. Il rischio, infatti, quando si procede con tematiche di questo tipo, è quello di creare dei personaggi che finiscono presto per diventare delle macchiette e perdere credibilità. Un rischio che, mi pare, almeno un paio di protagonisti stanno ormai correndo. Non so se vedrò gli altri episodi della serie, ma intanto sospendo il giudizio. Se vi interessa, la trovate su Netflix.

La grande fuga (1963), di John Sturges, con John Sturges, James Garner, Richard Attenborough: credo di aver visto per la prima volta La grande fuga, il celebre film di guerra con Steve McQueen, ormai moltissimi anni fa, forse addirittura quando ero bambino. Poi, come accade con i film un po’ datati, non mi è più capitato di imbattermi in quella pellicola, ma proprio qualche giorno fa, cercando altre cose, mi sono accorto che era disponibile sulle piattaforme di streaming ancora per pochi giorni, prima di essere rimosso. E così, un po’ preso dalla nostalgia, ho deciso di riguardarmelo. Lo ricordavo infatti come un film di guerra un po’ diverso dai soliti canoni americani e in effetti, a posteriori, devo dire che il ricordo era abbastanza veritiero. Contrariamente ad altre pellicole di quel periodo, La grande fuga non racconta infatti di poderose battaglie dell’esercito americano o grandi legami di amicizia tra soldati al fronte, ma dei costanti e testardi tentativi di fuga di alcuni ufficiali alleati imprigionati dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Questi tentativi sono sempre, in un modo o nell’altro, fallimentari, ma quel che conta non è vedere gli eroi riuscire a tornare in patria, quanto esaltare la loro tenace e costante voglia di libertà. Da questo punto di vista, anzi, il film è ben riuscito, perché non solo si finisce, ovviamente, per fare il tifo per i fuggitivi, ma anche perché ci si trova a odiare una guerra che non solo mette a rischio le vite di moltissimi uomini, ma che priva anche della capacità di movimento e della possibilità di fare un’infinità di cose. Senza contare poi che il film può vantare un cast di prim’ordine e ben variegato: oltre al trascinante Steve McQueen, che ha una parte memorabile, vi segnalerei in particolare anche l’ottima prova di Donald Pleasence. Al momento, purtroppo, non lo trovate più sulle piattaforme di streaming, perché appunto è stato tolto un paio di giorni fa, ma non è difficile recuperarlo in DVD o a noleggio sempre via streaming, e forse ne vale anche la pena.

Quello che ho pensato

Oggi vorrei parlarvi dei giovani, e però vorrei subito mettere le mani avanti: mi rendo conto infatti che questo tema è molto scivoloso e che generalizzare è facilissimo. Tutti parliamo dei giovani: ne discute il vecchio e distinto signore che con i giovani ha contatti minimi, e per il quale la parola “giovani” finisce per coincidere col vicino di casa, intravisto ogni tanto sulle scale del condominio; e ne parla lo psicologo, che magari coi giovani ha a che fare tutti i giorni dell'anno, anche se forse si tratta sempre di giovani problematici; ne parla la madre di famiglia, per la quale però i giovani sono sostanzialmente i suoi figli; e ne parla appunto il professore di liceo, ovvero io stesso, che comunque sui giovani ha una finestra tutto sommato ristretta.

Tutti parliamo di giovani e tutti lo facciamo dal nostro punto di vista, che è parziale. In nostro soccorso dovrebbero venire i sociologi, quelli che indagano la società con qualche dato più sostanzioso alla mano, per cercare proprio di superare i particolarismi e l’anedottica, ma non è raro che anche gli stessi sociologi vadano in televisione a pontificare su cose studiate solo superficialmente.

Quindi, premessa necessaria: quello che dirò è solo il frutto della mia piccola esperienza personale, e va assolutamente sommato a tante altre esperienze, che hanno pari dignità. Però in questa esperienza, che è piccola e parziale, qualche tendenza emerge in maniera che mi pare molto netta e meritevole di una qualche riflessione.

L'idea di quello che sto per scrivervi, tra l'altro, non è solo mia, ma mi è venuta qualche giorno fa, leggendo un bravissimo articolo – per la verità non più di un flash – relativo ad alcune dichiarazioni di Massimo Recalcati al recente Salone del libro di Torino. Recalcati, come probabilmente già sapete, è uno dei più apprezzati psicologi italiani di scuola lacaniana, ed è uno che ha molto a che fare coi giovani, anche se come ho detto pure lui avrà un'ottica parziale.

Riporto per intero la dichiarazione che, in quell’articolo, gli viene attribuita:

«A scuola e nelle famiglie non funziona più alzare la voce o battendo i pugni sul tavolo. Non si esce da questa situazione di crisi, rimpiangendo nostalgicamente il passato, come il nostro ministro dell’Istruzione che evocava l’umiliazione come strumento educativo.

Il ritornello “bisogna rispettare le regole”, che si sente ripetere nei talk show, è un’impostura pedagogica del nostro tempo. Oggi il caso clinico è il figlio che torna puntuale a mezzanotte, non quello che infrange le regole».

Credo in realtà che con questa dichiarazione Recalcati avesse in mente un bersaglio polemico molto preciso, e sospetto in particolare che esso sia da individuare nel suo collega Paolo Crepet, che da anni va in giro a proporre la teoria secondo cui i giovani di oggi sarebbero completamente privi di regole a causa dei genitori immaturi e troppo scialbi. E però, nonostante anch'io pensi che molti genitori siano palesemente immaturi, ritengo che ci sia del vero in quello che dice Recalcati.

Prendiamo il caso della mia scuola, che certo è solo una piccola fetta di mondo. Io l'ho vista cambiare lungo almeno trent'anni: prima perché l'ho frequentata io come studente, poi perché l'hanno frequentata i miei parenti, sorelle, cugini, nipoti; poi perché ci sono entrato ormai dieci anni fa come insegnante; e poi ancora perché adesso è frequentata pure dei miei figli. Insomma, da una prospettiva o dall'altra l'ho vista evolversi appunto lungo tre decadi; e mi viene da dire che l'unica cosa che è davvero cambiata in questa scuola in tutti questi anni sia la remissività degli studenti.

Non per sembrare nostalgico, ma quando ero studente io si facevano abbastanza frequentemente scioperi e autogestioni, nonostante ovviamente tutti i professori fossero contrari e ci fosse anzi anche un preside, allora, particolarmente oppositivo. Andare contro l'autorità, però, era vista come un'esperienza che prima o poi bisognava fare, anche se poi i genitori ti aspettavano sulla porta con le braccia conserte e pronti a metterti in punizione o redarguirti per ore ed ore. Allo stesso modo, come ho già raccontato altre volte, il voto non era vissuto perlopiù in maniera traumatica: quando era buono, ovviamente si gioiva, ma quando era cattivo esso non generava troppi problemi. Senza il registro elettronico si poteva ad esempio nascondere per un po' di tempo ai genitori una certa insufficienza, sperando nel frattempo di rimediare, ma allo stesso tempo non era raro che gli studenti ritenessero i loro insegnanti dei plateali imbecilli.

Ricordo benissimo che in classe, tra di noi, davamo senza problemi dell’inetto o dell'incapace a professori francamente inadeguati: e lo facevamo perché il nostro obiettivo non era certo piacere a tizi di quella risma, ma al massimo “sfangarla” e arrivare sani e salvi alla fine della scuola.

Oggi, a trent'anni di distanza, mi sembra che tutto sia notevolmente cambiato. I ragazzi non osano più fare nulla di autonomo: chiedono il permesso perfino per i temi dell'Assemblea d'Istituto e, quando le fanno, tentano perennemente di compiacere i loro professori, tant'è vero che ormai le assemblee sono in pratica delle vere e proprie lezioni, più didattiche di quelle che realizzeremmo noi. Manca poco che diventino parte attiva del curricolo e prevedano la verifica finale che faccia pure media con gli altri voti.

Sono anni, d'altro canto, che non vedo uno sciopero a scuola, ma neppure proteste di alcun tipo: il Collegio docenti può decidere qualsiasi cosa, ben sicuro che magari i ragazzi mugugneranno un po', ma poi accetteranno tutto senza fiatare. Abbiamo insegnanti che impongono cose molto discutibili ai loro studenti, cose per le quali francamente io ai miei tempi avrei fatto fuoco e fiamme, eppure nessuno adesso dice niente; anche quando sono percepite come ingiustizie, il problema non viene sollevato perché non bisogna irritare i professore per paura che poi questi diano dei voti che incidono sulla media.

E, appunto, non parliamo dei voti. Le proteste degli studenti a volte ci sono, ma non sono mai per vere ingiustizie, o per un atto di ribellione: ormai si protesta perché si prende 8 invece di 9, cioè perché il professore non ti apprezza quanto tu vorresti essere apprezzato. Alla fine dei conti, alla base di queste proteste c'è sempre il desiderio di piacere di più al docente e mai quello di mandarlo a quel paese.

Sia chiaro, io sono un insegnante e mi rendo conto che questa situazione per me è estremamente positiva: con ragazzi docili si può lavorare molto più proficuamente e tranquillamente, e con ragazzi che ti vogliono compiacere si possono raggiungere anche ottimi risultati scolastici, perché loro si impegneranno per farti contento. E però, allo stesso tempo, mi chiedo se tutto questo alla lunga sia sano.

Ricordatevi quella citazione di Recalcati che ho scritto poco sopra: il problema, oggi, non è il ragazzo che torna tardi la sera, ma il ragazzo che torna puntuale. Un tempo gli studenti a 19 anni erano quasi pronti ad andare a vivere da soli e spesso con i loro genitori avevano un rapporto estremamente conflittuale; oggi perfino in gita scolastica attivano la localizzazione perché vogliono che la mamma sappia quali musei stanno visitando o quali monumenti stanno vedendo. Come vi dicevo, il vero problema è quell'insicurezza che li porta a cercare sempre di compiacere l'adulto, senza guadagnarsi i loro spazi, se non in maniera estremamente traumatica.

Per questo mi sembra che la pedagogia che viene spesso invocata in questi ultimi anni sia fallimentare. Come diceva proprio Recalcati, quello che facciamo non è altro che imporre sempre più regole, come se i ragazzi non fossero già subissati da un controllo capillare su tutto quello che fanno. Ogni volta che escono hanno con loro il cellulare e quindi sono sempre reperibili in ogni momento; ogni voto che prendono un voto, esso viene visto immediatamente dai genitori tramite notifica sul cellulare; ogni conversazione che hanno è filtrata attraverso i social network che, per quanto impersonali, sono comunque strumenti di monitoraggio e, in un senso un po' particolare, di controllo. Tutta la loro esperienza è ingabbiata all'interno di regole decise da altri, regole che subiscono e alle quali non sembrano in realtà aver nessuna voglia di ribellarsi. Perfino nello sport non esiste più l'esperienza spontanea e sregolata, ma tutto viene ricondotto all'interno delle società sportive con calendari, piani di allenamento, attività specifiche e sondaggi su WhatsApp; perfino quando vanno in palestra hanno una scheda che viene preparata dal personal trainer e dalla quale non possono sgarrare.

E come rispondiamo noi adulti a tutto questo? Imponendo nuove regole, convinti che solo con la severità, con le norme, con i paletti fissi si possano risolvere i problemi dei giorni d’oggi. La frase più comune d'altronde è proprio questo: «Ai miei tempi sì che c'erano delle regole». E in realtà no, non è affatto vero: perché certo la società di un tempo era più intrinsecamente severa, ma le regole venivano violate molto più spesso di oggi.

Lasciate, a questo proposito, che vi racconti un altro fatterello. Negli ultimi anni ho intervistato decine se non centinaia di ex allievi della mia scuola, che hanno frequentato il liceo negli anni '60, '70 e '80, oltre a qualcuno della mia generazione, quella cresciuta negli anni '90. Anni che gli adulti di oggi ricordano come severi: eppure tutti, invariabilmente, ti raccontano di scherzi goliardici che facevano ai professori, ai bidelli o all'intera struttura scolastica; di fughe dalla finestra in orario didattico, per girare indisturbati per le strade della città; di Gazzette dello sport tenute sotto il banco durante la spiegazione o di interi tornei a scacchi disputati durante le ore di una ben precisa materia, senza farsi scorgere dal severissimo docente di turno. Le regole c'erano, certo, ma le violavano praticamente tutti; ogni tanto si veniva beccati e si pagavano le conseguenze della punizione, ma poi si ricominciava da capo, contenti di trovare una propria via, un proprio punto d’equilibrio tra trasgressione e disciplina.

Oggi io tutto questo non lo vedo, o lo vedo molto più raramente di un tempo. A volte c'è maleducazione, a volte ci sono anche violazioni di regole, ma mai per una scelta precisa o consapevole, ma sempre e solo perché non ci si è pensato. È difficile trovare qualcuno che dica “Io a questa regola non ubbidisco perché la ritengo stupida”, perché nessuno ha il coraggio di avere delle proprie idee alternative su quelle tematiche, nessuno ha il coraggio di mandare a quel paese gli adulti, nessuno ha il coraggio di sottoporre a critica al mondo. Un problema, questo, che non si risolve con nuove regole ma con strategie completamente diverse.

Mi è capitato di parlarne anche qualche giorno fa, durante un evento a Taglio di Po, in provincia di Rovigo: quando si inizia a discutere dei giovani, c'è sempre un ragazzo che chiede la parola e che racconta la sua delusione per un'Italia che non gli dà speranze e che il più delle volte gli sputa pure addosso. Una delusione che è spesso anche frustrazione, perché gli stessi ragazzi capiscono di essere in un vicolo cieco, da cui non sembra esserci via d'uscita, proprio perché le alternative non ci sono: il mondo è degli adulti, che in Italia sono tantissimi e hanno in mano tutte le leve del potere, e ai giovani non rimane altro che restare e giocare alle loro regole, oppure andarsene via.

Però credo capiate bene che questa prospettiva rappresenta il disastro per il futuro del nostro paese. Perché una generazione che non impara a trovare i propri limiti, che non impara a mettersi in discussione e che si vede sempre soffocata dagli adulti sarà una generazione, da adulta, completamente inconcludente, che non potrà dare il suo contributo alla vita del paese. E già questo dovrebbe cominciare a farci riflettere.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora, come sempre, ecco il punto su quello che è uscito questa settimana sul canale:

I referendum dell'8 e 9 giugno 2025: una spiegazione: la video-spiegazione dei prossimi quesiti referendari

La rivoluzione scientifica e tecnologica dal punto di vista storico: cosa cambiò, tra Cinquecento e Seicento, nell’ambito non solo della scienza ma anche del mondo?

"Cuore di cane" di Michail Bulgakov - audiolibro spiegato parte 7: torna la lettura integrale e commentata del libro di Bulgakov

La volontà generale e lo Stato per Rousseau (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

I fatti d'Ungheria e l'inizio dell'integrazione europea (per il podcast “Dentro alla storia”)

Il Pensatore di Rodin: la scultura che rende visibile la filosofia

Mary Wollstonecraft scrive al legislatore [Email dall'Oltretomba]

Giuseppe Mazzini scrive agli italiani [Email dall'Oltretomba]

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Critica della ragion pratica di Immanuel Kant: nel campo dell’etica, ci sono pochi testi che hanno segnato in maniera indelebile la storia del pensiero. Uno di questi è la Critica della ragion pratica di Kant, che, col suo imperativo categorico e la sua etica deontologica, pose le basi di una discussione ancora aperta e attuale. Non è un testo facile, ma prima o poi va affrontato, e forse è giunto il momento di farlo. Lo si compra qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

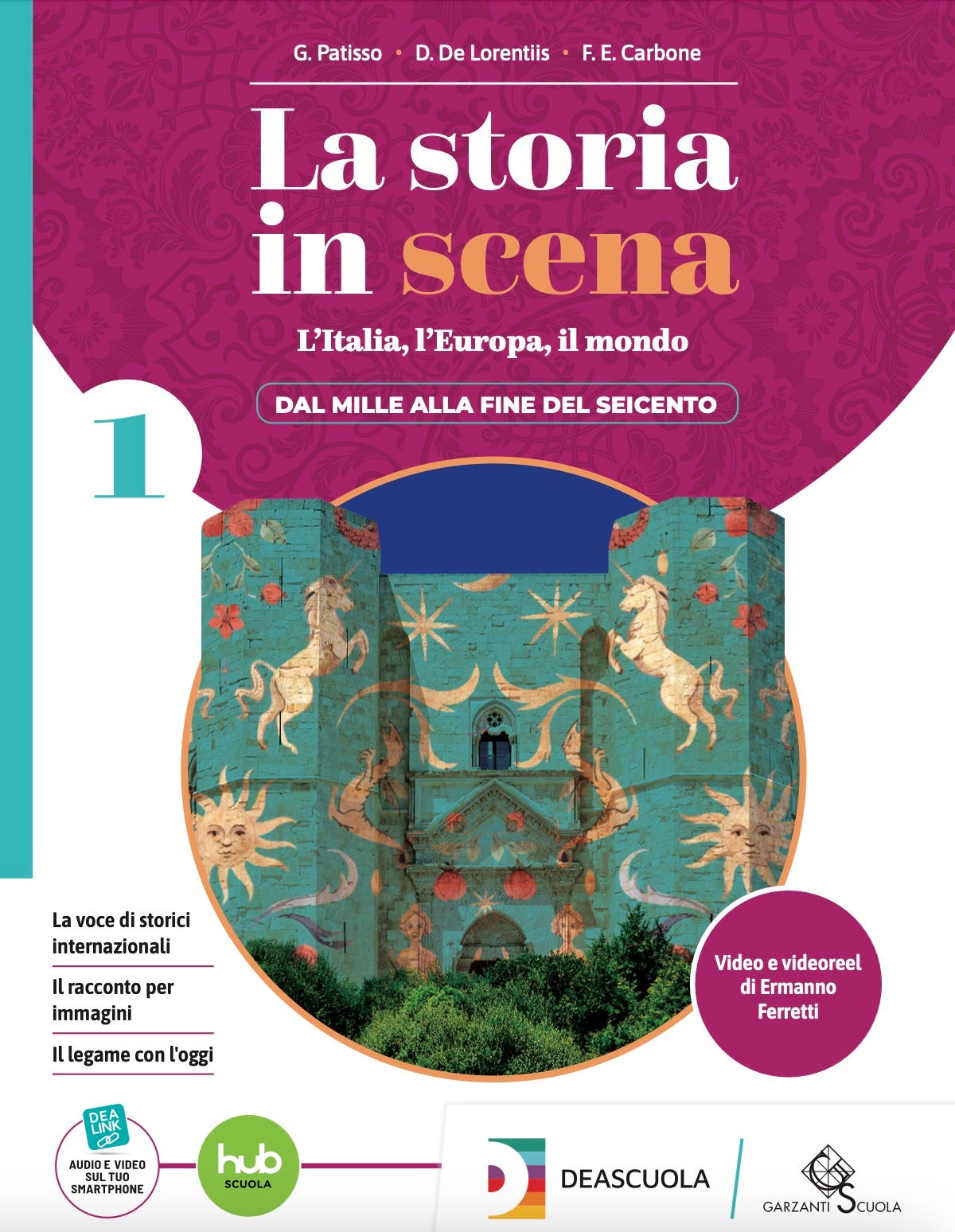

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

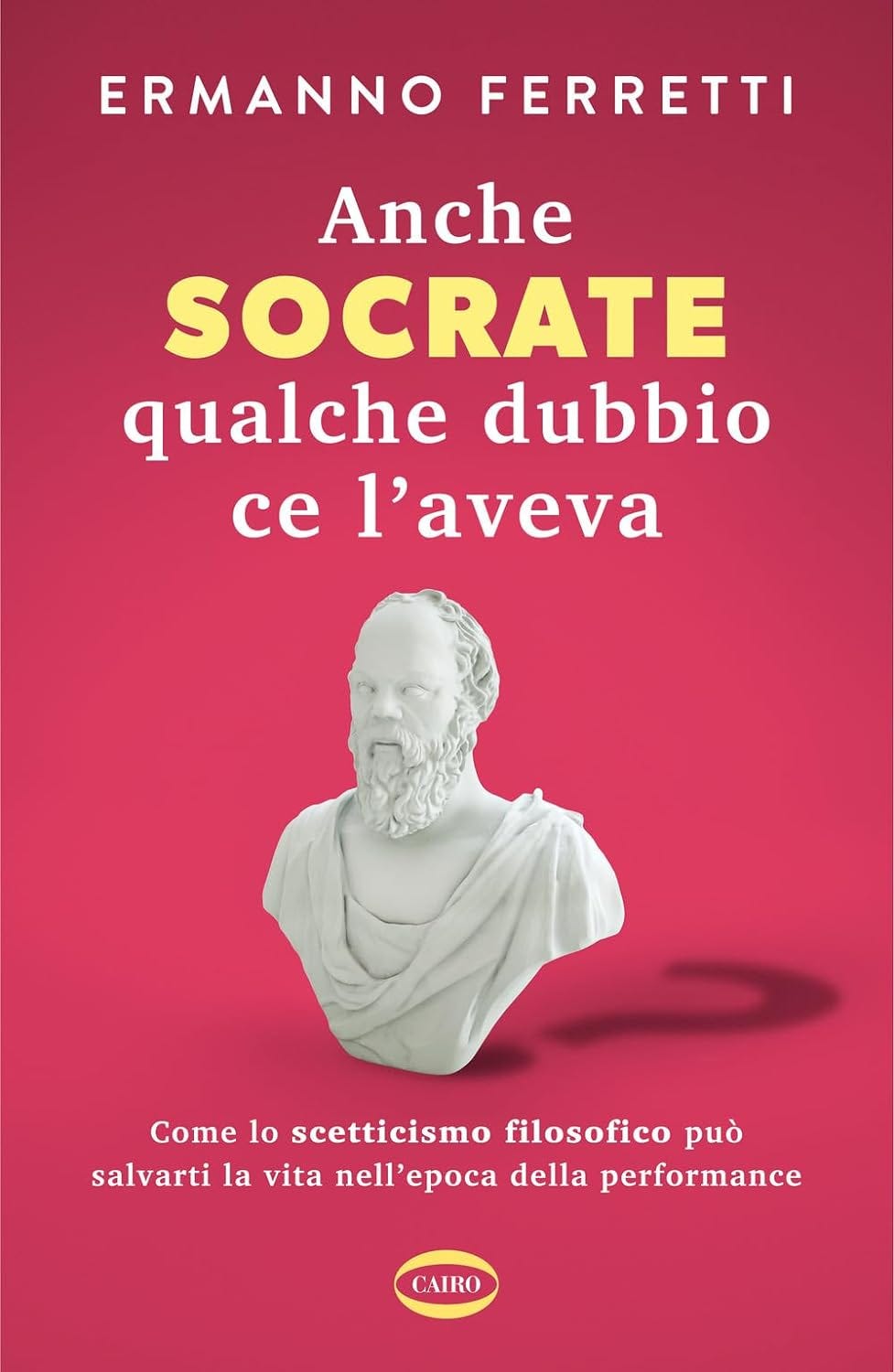

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo, come al solito, con qualche anticipazione su quello che vorrei pubblicare nei prossimi giorni:

domani e giovedì torneranno i podcast, con una puntata dedicata ancora a Rousseau in filosofia e una, storica, in cui dovremmo invece riuscire a introdurre la figura di Kennedy;

mercoledì sera alle 21 non mancate per una diretta speciale (aperta a tutti) in cui ospiteremo il giovane dottorando Luca Costa, che studia a Oxford, esperto del pensiero di Giacomo Leopardi;

venerdì vorrei riuscire a pubblicare un video sui dazi (cosa sono, come funzionano, che effetti hanno), visto che molti me l’hanno chiesto;

sabato arriverà il video di LibSophia dedicato al tema della giustizia;

domenica 8, quindi, spazio a Dentro alla filosofia con una nuova puntata sul pensiero di Rousseau;

lunedì prossimo, per concludere, si dovrebbe tenere – stando ai primi risultati del sondaggio – la riunione online del Club del Libro sul De rerum natura di Lucrezio, ma sarò più preciso tra un paio di giorni.

E questo è tutto anche per questa settimana. Ci ritroviamo qui, puntuali, tra sette giorni esatti. Ciao!