Il peso del diario nelle correnti letterarie, ma parliamo anche de La zona d'interesse, Rudolf Höss, Cecilia Sala, Maurizio Milani, Hermann Hesse, La foresta dei pugnali volanti e Zia Mame

Ed eccoci di nuovo qui: gennaio, l’interminabile gennaio, è finito e siamo arrivati a febbraio, il mese in cui di solito ci si dovrebbe abituare al nuovo anno e rendersi conto che tutti i buoni propositi lanciati poche settimane prima sono già andati a farsi benedire.

Devo dire che, per quanto riguarda il canale e l’attività qui sul web, per ora i buoni propositi in realtà resistono: con ritmi forse un po’ blandi, sto riuscendo a realizzare i video che mi ero ripromesso, e vedo anche che l’interesse da parte di voi che seguite queste iniziative rimane per ora alto.

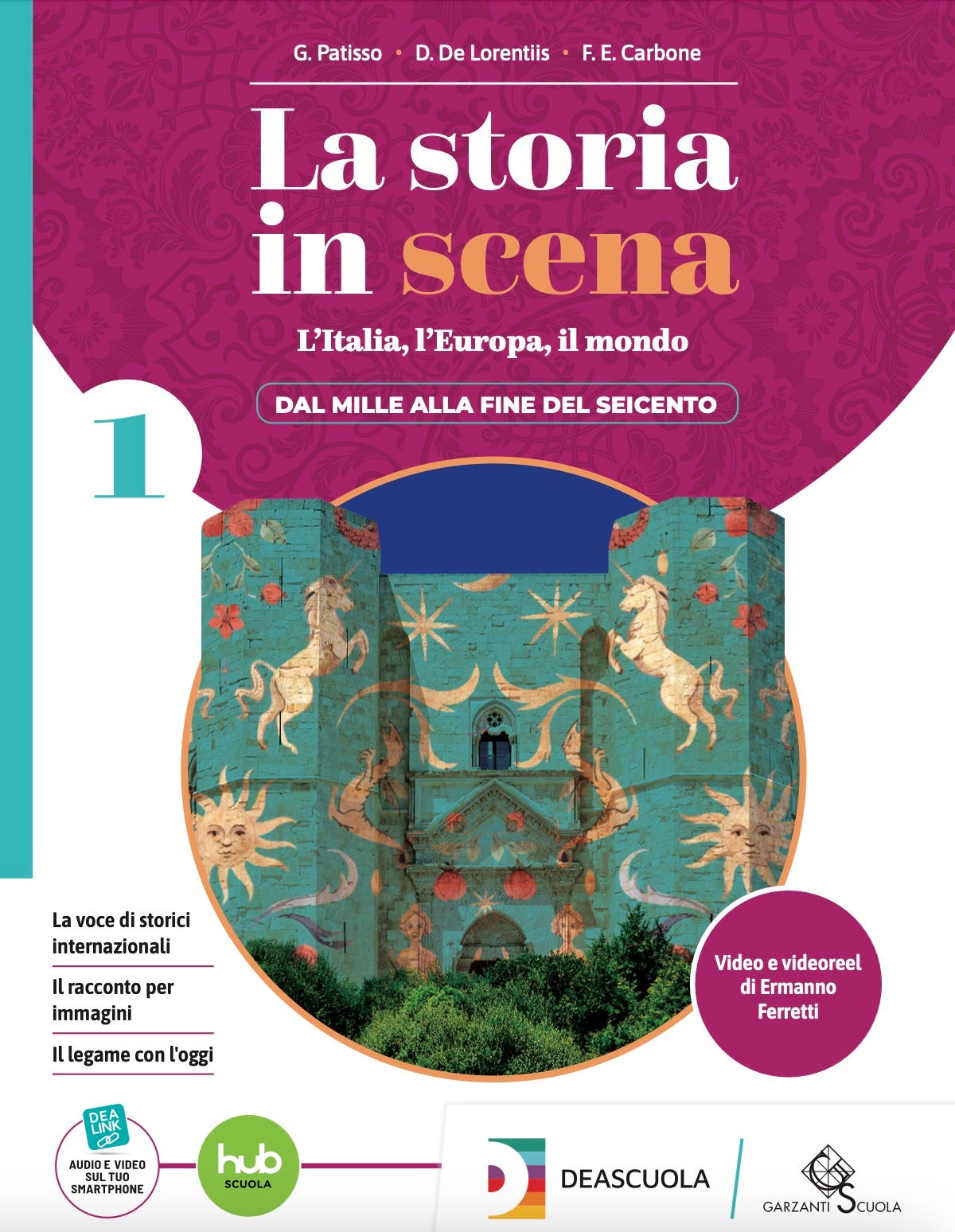

Prima di iniziare con le solite (ma spero interessanti) cose, lasciate che vi presenti però un paio di appuntamenti riservati in particolare agli insegnanti. Il primo prenderà forma a brevissimo, lunedì prossimo, il 10 febbraio: alle ore 15 si svolgerà un webinar gratuito online sulla piattaforma di Deascuola, l’editore del manuale La storia in scena a cui ho collaborato negli ultimi mesi. Il webinar, intitolato Donne nella storia: da escluse a protagoniste, si concentrerà sull’importanza di una storia che racconti anche le vicende del “secondo sesso” (come lo definiva, sarcasticamente, Simone de Beauvoir). L’incontro è gratuito e prevederà prima una mia lezione di 45 minuti, seguita da un quarto d’ora per domande e discussione. Ci si iscrive qui.

Il secondo appuntamento, sempre organizzato da Deascuola, sarà invece in presenza e si terrà a Modena il prossimo 20 marzo. Il tema che abbiamo scelto in questo caso è diverso: il titolo dell’incontro sarà infatti Appassionare alla storia. Lo scopo sarà quello di ragionare assieme agli insegnanti sulle strategie da mettere in campo per far sì che la materia della storia non sia percepita come noiosa, ma intrigante e interessante. Le iscrizioni al seminario devono ancora aprire, ma intanto segnatevi la data in calendario.

Infine, sempre per gli insegnanti, sappiate che stiamo lavorando anche per organizzare un mio intervento a Didacta, la fiera dell’insegnamento e della didattica che si svolge a Firenze, presso la Fortezza da Basso: probabilmente riuscirò a essere presente venerdì 14 marzo, ma sarò più preciso nei prossimi giorni.

Ovviamente poi arriveranno presto anche incontri e presentazioni aperte anche a chi non insegna, e ve ne darò conto. Ma ora mettiamo da parte i calendari e cominciamo con i libri, i film e tutto il resto.

Quello che ho letto

E partiamo come sempre dai libri. Questa settimana entra in scena un nuovo romanzo, mentre due volumi che ci fanno compagnia da un po’ si avviano verso la loro naturale fine.

Il lupo della steppa di Hermann Hesse: vi ho già raccontato che la lettura de Il lupo della steppa di Hesse, il libro che devo leggere per l’appuntamento con gli abbonati, mi sta risultando un po’ più ostica del previsto. Non che il libro non sia interessante: se scorro le pagine che ho letto fin qui, scorgo diverse sottolineature, anche decise, di quelle che trascriverò nei miei appunti e magari riutilizzerò prima o poi. Ma il personaggio principale, il “lupo della steppa” da cui il romanzo prende il titolo, non riesce a conquistarmi. Come, d’altra parte, non mi ha mai conquistato del tutto Hesse, che è evidentemente il vero protagonista del libro: Harry Haller è di fatto il suo alter-ego, di cui condivide perfino le iniziali, oltre che buona parte della biografia. Harry è scisso, combattute tra diverse anime, tra diverse esigenze, e così evidentemente si sentiva Hesse nel 1927, quando scrisse questa storia. C’è molto malessere esistenziale, un po’ di psicanalisi, molto del disagio di chi non riesce a riconoscersi nella civiltà moderna; e però, mi chiedo, questa sensibilità – che magari negli anni '20 del Novecento, seppur minoritaria, poteva ancora avere un senso – oggi ci può parlare ancora? A me, i problemi che Hesse pone, non dicono quasi nulla, se devo essere onesto. Li capisco, li comprendo, ma non mi toccano nel profondo. E mi chiedo: cos’è cambiato, da allora? Perché in quel periodo non pochi sentivano come vitali questi problemi della coscienza, e perché oggi quegli stessi problemi ci paiono le esagerazioni di persone incapaci di gestire la loro interiorità? Perché oggi i problemi di salute mentale, che pure ci sono, sono così diversi da quelli di cent’anni fa? Domande a cui non riesco, per il momento, a rispondere del tutto, anche se azzarderò qualche ipotesi più avanti, nella sezione Quello che ho pensato. Intanto, se volete, il libro potete comprarlo qui.

L’incendio di Cecilia Sala: avete mai pensato al peso che hanno, nel nostro immaginario, le storie umane? Se racconto a un ragazzo dell’Olocausto in maniera neutra, fredda, oggettiva, quel ragazzo mi guarda e rimane stupito, ma poco altro; se insisto, invece, cercando di umanizzare, anche solo di poco, la questione, lo studente potrebbe rimanere scosso dal mio discorso; ma se racconto la storia di alcuni ebrei, anche solo due o tre, che sono morti nei campi, se faccio vedere al ragazzo un film particolarmente incisivo che scavi nella biografia delle vittime, se insomma faccio in modo che in un certo senso quel ragazzo “conosca” quelle persone, il ragazzo non si dimentica più la vicenda. Finché li raccontiamo oggettivamente, gli ebrei morti sono solo numeri, o poco più; quando ne raccontiamo le esperienze, le vite, le emozioni, diventano persone. E, paradossalmente, la morte di tre o quattro persone che si conoscono conta di più, emotivamente, della morte di milioni di altre persone che non si vedono in faccia, che rimangono senza volto. Lo stesso vale anche per fatti meno drammatici: siamo affamati di storie umane, di vicende in cui in qualche misura vogliamo immedesimarci. Questo, ovviamente, comporta anche dei rischi: perché se si umanizza troppo il discorso, si finisce per perdere lo sguardo d’insieme, ci si rimette in lucidità d’analisi, non si riescono più a cogliere cause ed effetti e si finisce per rendere tutto una semplice narrazione, un romanzo. Il bravo insegnante, dunque, deve riuscire a trovare un equilibrio tra queste due tendenze; a sfruttare qualche storia personale, qualche piccolo riferimento umano, senza perdere di vista però la serietà e il rigore storico. Ma questo è quello che deve fare, appunto, lo storico; il giornalista può permettersi in questo senso maggiore libertà. È forse proprio questo il segreto di L’incendio e di altri libri simili: quello di riuscire a raccontare le vicende di cui si occupano soprattutto tramite storie umane, vive, vicine, riuscendo a renderle così più incisive. Poi, forse, qui emerge anche il limite di questi saggi: che a furia di raccontarci vicende umane, non si riesce del tutto a comprendere perché quelle vite siano state sconquassate, quali siano i moventi politici, ideologici, economici che stanno dietro a quelle vicende. Ma l’impatto è sicuramente forte; e, per quanto riguarda nello specifico L’incendio, Cecilia Sala sa scrivere e sfruttare appieno queste dinamiche. Sono ormai circa a due terzi dell’opera, e il libro in effetti si legge tutto d’un fiato. Se vi interessa, lo potete comprare qui.

Zia Mame di Patrick Dennis: se avete un marito o una moglie, un compagno o una compagna, sapete bene che la convivenza ti porta a mettere assieme molte cose: si condividono passioni, abitudini, strane usanze. Natalia Ginzburg, giustamente, sottolineava che si finisce per condividere perfino il lessico, in un certo senso. Ma ovviamente si condividono anche gli oggetti, le cose; e non mi sto riferendo tanto ai mobili o a oggetti del genere, che il più delle volte si comprano già assieme, ma alle cose che ci si porta dietro dalla propria “vita precedente”. Una volta c’erano i dischi, le cianfrusaglie, le fotografie: tutti oggetti che ormai non si usano più, e che forse le nuove coppie non portano con sé nella nuova casa. Ma di sicuro, una volta come oggi, ci sono anche i libri: quando si inizia a convivere si mettono insieme le rispettive biblioteche, tanto che dopo un po’ non ci si ricorda più di chi era quel dato libro, almeno in alcuni casi. Però, questo sì, ci si ricorda sempre chi l’aveva letto e chi no, quel libro, o almeno a me accade così. E questo è anche il caso di Zia Mame, romanzo che mia moglie ha divorato con grande gioia e godimento ormai diversi anni fa, che mi ha consigliato più volte ma che, per un motivo o per l’altro, non avevo mai letto. Almeno fino a ora, perché in realtà proprio questa settimana mi sono messo a iniziarlo, memore del vecchio consiglio, anche perché avevo assolutamente voglia di qualcosa di leggero. E leggero il libro lo è sicuramente. Ve ne parlerò meglio nelle prossime settimane, ma per ora sappiate questo: il protagonista è un ragazzino di buona famiglia, l’alter ego dell’autore, che, rimasto orfano, viene affidato a una eccentrica zia, appunto zia Mame. E nonostante il libro sia ambientato (e scritto) nell’America bacchettona e perbenista degli anni '50, non mancano i momenti dirompenti e caotici, che sfidano apertamente il buoncostume. Se intanto vi interessa, lo si può acquistare qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film, con due pellicole molto belle e molto diverse tra loro e una strana specie di podcast.

Tintoria #241 - Maurizio Milani (2024), con Daniele Tinti, Stefano Rapone, Maurizio Milani: da qualche anno, su YouTube e in generale sul web vanno abbastanza di moda le lunghe interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e in particolare ai comici. Ne abbiamo già parlato poco tempo fa, quando mi sono imbattuto in una puntata di The BSMT con Giovanni Storti come ospite: e già allora vi avevo raccontato che di solito non frequento programmi del genere, ma che se mi ci imbatto non riesco poi a frenarmi. Così è andata questa settimana anche con la puntata di Tintoria – il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone – dedicata a Maurizio Milani. L’ho intravista su YouTube e mi son subito detto: «Toh, Maurizio Milani era un pezzo che non lo vedevo. Che fine avrà fatto? Magari lo guardo un attimo, giusto per capire». E solo che all’inizio del video Milani parte in quarta, con una interminabile gag sulla scabbia che mostra tutto il suo stile comico, e allora a quel punto non son più riuscito a fermarmi. Per i più giovani o per chi non lo ricorda, dirò questo: Milani iniziò a farsi notare presso il grande pubblico negli anni '90, partecipando, assieme ad altri comici destinati a un radioso successo, a trasmissioni televisive come Su la testa! (con Paolo Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo, Antonio Albanese), Cielito lindo (con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Rocco Tanica) e poi Scatafascio. Rispetto a tutti quei comici suoi colleghi, però, il suo stile era davvero unico: stralunato, disincantato, sembrava sempre fosse capitato lì per caso e pareva parlare alla telecamera solo perché non aveva nulla di meglio da fare. Faceva sketch brevi, senza battute forti; e però ti rimaneva impresso. Poi a un certo punto è finito da Fazio, per qualche anno, e quindi, quasi all’improvviso, è scomparso dalle scene. Io non guardo molto la tv, anzi ormai da qualche anno non la guardo proprio più, e quindi non bado troppo a chi finisce fuori dal mio radar: spesso, cioè, è per colpa mia che non sento più parlare di un comico o di uno scrittore. Ma guardando Tintoria mi sono reso conto che, almeno in questo caso, non è stato così: Milani è ormai da tempo letteralmente fuori dal giro. Scrive sul Foglio, ho scoperto, da diversi anni, e ogni tanto pubblica un nuovo libro, ma in tv ci va poco o nulla. Eppure è sempre lui, invecchiato di trent’anni, ma sempre uguale a se stesso, e fa ancora ridere. È uno stile comico molto particolare, il suo, e non assicuro che possa piacere a tutti; ma a me è sempre sembrato un modo intelligente e originale di far ridere. Se vi interessa, il suo intervento potete vederlo su YouTube.

La zona d’interesse (2023), di Jonathan Glazer, con Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus: finalmente ho visto anch’io La zona d’interesse, il film uscito poco più d’un anno fa e che ha raccontato nuovamente il dramma dell’Olocausto al grande pubblico, ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo. Solo che l’ha fatto in modo diverso dai tanti altri film che sono stati realizzati sul tema: invece di emozionarci mostrandoci la violenza, la brutalità e l’orrore, Glazer ha deciso di colpirci non mostrando nulla. E forse proprio per questo ha finito, a mio avviso, per colpirci ancora più duramente. Devo dirvi infatti la verità: il film è proprio un colpo al cuore, una sferzata all’animo. Ricordo l’impatto che mi fece Schindler’s List, quando lo vidi per la prima volta da ragazzino; e stavolta, nonostante i trent’anni di differenza (e molto più pelo sullo stomaco), l’impatto è stato più o meno lo stesso. Glazer è stato bravissimo a scegliere il tono di tutta la pellicola, così freddamente asettica mentre, letteralmente, là fuori c’è la morte. Verrebbe da dire che il regista, in questo caso, è riuscito a mettere in un film l’idea stessa della banalità del male, della sua assurda semplicità. Nonostante l’abbia appena visto, mi sento già di dire che è uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita. Lo trovate su Sky.

La foresta dei pugnali volanti (2004), di Zhang Yimou, con Zhang Ziyi, Takeshi Kaneshiro, Andy Lau: saran stati quindici anni che non vedevo La foresta dei pugnali volanti di Zhang Yimou, film che, all’epoca della sua uscita, generò grandi acclamazioni. Si tratta di una pellicola cinese estremamente suggestiva, giocata sui colori e sui movimenti degli attori, che combattono come se danzassero. La storia è ambientata nell’859 d.C., in una Cina in cui al governo corrotto dell’imperatore si contrappone una banda di fuorilegge, i cosiddetti Pugnali volanti. Una ragazza cieca, estremamente abile nella danza acrobatica, viene arrestata, sospettata di far parte proprio di quella banda: ma invece di torturarla per estorcerle qualche notizia, i soldati decidono di simulare una sua liberazione. A liberarla non è infatti un benefattore che preferisce la vita da rinnegato, ma in realtà una delle stesse guardie sotto mentite spoglie: il piano è di ingannare la ragazza e così arrivare alla base dei Pugnali volanti, riuscendo in questo modo a catturare tutti i fuorilegge. Non vi rivelo come poi va a finire, ma vi assicuro che vi catturerà. Il film lo trovate su Amazon Prime Video e, se non l’avete mai visto, merita sicuramente di essere recuperato, anche solo per la bellezza delle inquadrature.

Quello che ho pensato

Ho scritto anche altre volte quanto secondo me uno dei problemi più gravi dell'umanità sia da sempre il difetto di prospettiva. Valutiamo infatti le cose non tanto (o non solo) dalla nostra prospettiva, ma soprattutto da una prospettiva breve, piccola, di durata limitata. Ad esempio, basta un piccolo problema momentaneo per rovinarci la giornata o la settimana, e quasi sempre si tratta di un problema di cui magari solo un paio di mesi più tardi non ricordiamo più nulla. Oppure può avvenire in un certo senso anche il contrario: questioni che nella storia del mondo o del secolo sono completamente irrilevanti divengono improvvisamente fondamentali quando ce ne occupiamo noi.

Le prime pagine dei giornali sono nove volte su dieci piene proprio di queste quisquilie: discutiamo per cinque o sei giorni di una dichiarazione di Salvini quando tra cento – o magari anche solo venti – anni nessuno più ricorderà nemmeno chi era Salvini; ci angosciamo per un fatto di cronaca – un omicidio, un furto, un rapimento – di cui non ricorderemo più nulla tra appena sei mesi; ci esaltiamo o ci deprimiamo per la vittoria o la sconfitta della nostra squadra del cuore, quando l'anno dopo – o forse anche solo la settimana dopo – ricominceremo tutto da capo, come se niente fosse accaduto. Non è vero solo, come diceva qualche filosofo, che viviamo troppo nel presente: la verità è che viviamo senza alcuna prospettiva storica, incapaci di ergerci al di sopra del quotidiano e di valutare le cose per la loro reale portata.

Questo discorso, che abbiamo già fatto in passato, mi è tornato alla mente anche in questi giorni, in particolare mentre leggevo Il lupo della steppa, il romanzo di Hermann Hesse di cui vi ho già parlato nei paragrafi precedenti. Quel romanzo appartiene a una folta schiera di libri che vennero scritti nei primi decenni del Novecento, molto spesso caratterizzati da un sentire comune, dall'idea cioè di una crisi della cultura occidentale, da una insofferenza verso lo stile di vita borghese, da una diffusa difficoltà ad affrontare la vita e forse anche la propria stessa coscienza. Era la fase che i libri di storia della letteratura (soprattutto di scuola anglosassone) indicano come quella del Modernismo, del post-Decadentismo e con mille altre etichette. La fase del ripiegamento su se stessi, della sfiducia e del pessimismo, della frantumazione dell’io, dell’inettitudine.

Come se per qualche decennio quasi tutti i principali intellettuali europei percepissero lo stesso malessere: quell'atteggiamento infatti lo presentava – a modo suo, con tratti di originalità – Hesse nei suoi libri, ma lo presentavano anche Kafka, Musil, Svevo, Pirandello, Proust, Joyce e moltissimi altri, tutti appartenenti allo stesso momento storico. Credevano di aver colto la natura della vita e di poterla sintetizzare in qualche modo nei loro libri. Ma l'avevano colta davvero? O avevano solo, semplicemente, colto uno spirito dei tempi? E se sì, perché quella letteratura è diversa da quella precedente e da quella successiva? Forse perché quei tempi sono diversi da quelli di oggi?

Sono domande a cui è molto difficile rispondere, ovviamente: ci provano, credo, da secoli gli studiosi di storia della letteratura, e individuano, corrente per corrente, tutte le cause storiche, sociali, psicologiche, antropologiche per inquadrare al meglio una data corrente. Spesso le loro spiegazioni sono anche convincenti, e gli studenti le imparano a memoria ripetendole a pappagallo a ogni esame, convincendosi così che siano le uniche e spieghino tutto.

Chi si è occupato di ricerca storica – e questo vale non solo per la storia della letteratura, ma anche per la storia tout court, per la storia economica, per la storia sociale e così via – sa che il lavoro dello storico è in realtà assai più complicato, perché consiste nel cercare di mettere ordine nel caos. Nietzsche direbbe: nel far calare l’apollineo sopra al dionisiaco.

Mettiamoci infatti, per un minuto, nei panni di un ricercatore: egli raccoglie centinaia se non migliaia di documenti sul pezzo di vicenda umana che intende studiare, e sono documenti che non hanno, in origine, una loro coerenza. Sono tutti diversi, raccontano cose diverse e, per un dato fenomeno, sembrano indicarti non un’unica causa, ma cento, mille motivi. A quel punto il nostro povero storico potrebbe mettersi a tavolino, prendere un foglio e iniziare a scriverli, questi motivi, uno sotto all’altro, per vederseli davanti agli occhi, compilando un elenco lunghissimo; e magari quel ricercatore potrebbe mettere una “X” di fianco ai vari motivi ogni volta che il documento che esamina quel giorno sembra indicare una di quelle cause.

Alla fine, dopo giorni e giorni di duro lavoro, il nostro studioso avrà un elenco con magari trentanove cause, di cui alcune con al fianco molte “X”, altre meno, magari solo una o due. E, quando si metterà a scrivere il suo saggio, opererà una scelta: visto che non si può scrivere un libro indicando trentanove cause per un fenomeno storico, ne selezionerà cinque o sei, scegliendole tra quelle che hanno più “X” al fianco, ma magari riservando un posto o due anche a cause che hanno ottenuto meno “punti”, ma che gli sembrano particolarmente convincenti e adeguate per descrivere un fenomeno.

Questo per dire, semplicemente, che le lunghe liste di cause e concause che i ragazzi imparano a memoria a scuola (e che finiamo spesso per interiorizzare) sono il frutto delle scelte – si spera motivate, e razionali – di chi ha dovuto operare una selezione, di chi ha dovuto mettere ordine, appunto, nel caos. Ma il mondo non è ordinato: è caotico. Siamo noi che cerchiamo di ordinarlo con le nostre scelte.

Ritornando quindi alla questione di Hermann Hesse, potremmo porci una nuova domanda (o, meglio, riformulare quella precedente): ma se il mondo è caos, perché ogni tanto emergono delle regolarità? Perché, se tutto è disordine, negli anni '20 del Novecento così tanti scrittori scrissero libri con una sensibilità e con temi simili? Il vero caos non dovrebbe ammettere leggi regolari, ma pura casualità.

La mia impressione – che, di nuovo, non riguarda in realtà solo la storia – è che la verità stia nel mezzo. Il mondo non è né puramente caotico, né puramente regolare, ma è un caos in cui emergono tendenze. Non esistono le leggi della storia (intendendole come leggi necessarie), non esistono le leggi della condotta umana, non esistono le leggi della società; e però è anche vero che le tendenze sì che esistono, che certe cose ritornano più spesso e più simili di quanto la pura casualità richiederebbe.

Questo spiegherebbe Hesse e i suoi colleghi, ma anche ogni altra corrente artistico-filosofico-letteraria: perché nel Settecento dominava l’Illuminismo? Perché all’inizio del secolo successivo il Romanticismo? E perché però, se li prendiamo uno a uno, gli illuministi non sono tra loro tutti uguali, ma, intellettualmente parlando, si assomigliano solamente? Perché lo stesso accade con i romantici? La risposta è semplice: perché Illuminismo, Romanticismo e tutte le altre correnti sono tendenze.

Ma perché tutta questa tirata sulle correnti letterarie, visto che in realtà ho cominciato parlando della mancanza di prospettiva storica e dell’essere troppo ripiegati sul presente? Provo a riprendere in mano i fili del discorso, perché in realtà la tesi che volevo sostenere si basa su tutto quello che ho detto finora.

Anzi, lasciate cha aggiunga un ultimo ingrediente alla mia ricetta: parliamo un attimo dell’intelligenza artificiale. Da mesi non discutiamo d’altro, e anch’io ho dedicato al tema incontri, corsi a scuola, video su YouTube, puntate di questa stessa newsletter: la IA sembra essere la sfida del futuro. E fior di sociologi, filosofi, liberi pensatori si sta interrogando su come cambierà il nostro modo di essere e di pensare.

Non saremo più noi, non comunicheremo più, sarà una tragedia, l’apocalisse, sostengono alcuni. Vi ricordate che solo un paio di settimane fa vi riportavo quell’intervista di Paola Mastrocola in cui la professoressa diceva che dobbiamo cercare “alleati contro l’IA”, magari addirittura sfruttando il latino? La IA per lei (e non solo per lei) è un nemico, il male, un avversario da combattere, qualcosa da cui vaccinarsi. Ma non è che – al di là di tutto – questo lo diciamo soprattutto perché ci siamo dentro? Non è che questa terroristica preoccupazione per il nuovo sia figlia soprattutto del fatto che non riusciamo a porci in una prospettiva un po’ più alta, di medio e lungo termine?

Perché, per carità, alle nuove tecnologie bisogna sempre prestare attenzione, e non nego che il loro arrivo velocissimo non possa a volte destabilizzarci. Ma la storia finora ci insegna che nel medio periodo, tutte le nuove tecnologie le abbiamo imparate a usare, a gestire. E questa sì che è una tendenza storica: compare all’orizzonte qualcosa di nuovo; compaiono subito dopo gli apocalittici, quelli che vorrebbero fermare il tempo; e poi, con qualche scossone, quella nuova tecnologia impariamo a usarla, fino ad arrivare al punto in cui ci sembra assurdo averne avuto così tanta paura.

Vi faccio qualche esempio. Socrate aveva paura della scrittura, e anche Platone ne parlava malissimo: nella Lettera VII e nel Fedro sostenne che non si poteva veramente fare filosofia con la parola scritta, visto che essa indeboliva la memoria e che trasmetteva solo una conoscenza superficiale. Millenni di avanzamenti prodotti dai libri sono lì a smentirlo, a dimostrarci che perfino Platone non aveva capito molto e che le sue preoccupazioni erano enormemente esagerate.

Quando Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili si assisté a qualcosa di simile: umanisti preoccupati dell’eccessivo proliferare di libri, monaci delusi dalla scarsa cura nel realizzare i testi e via discorrendo. Eppure quella di Gutenberg è stata una delle rivoluzioni più importanti dell’umanità, ed è anche grazie ad essa se la civiltà è progredita.

I mass media preoccupavano poi Theodor W. Adorno, che per certi versi – mi perdonino i suoi ammiratori – era un vecchio trombone degno di Platone: tra le altre cose, era convinto che il cinema e la radio avrebbero ucciso ogni forma di cultura. Ed è proprio ad Adorno che ho pensato quando – e finalmente ci siamo – mi sono imbattuto nei passi de Il lupo della steppa in cui Hesse parla male del jazz, contrapponendolo alla cara vecchia grande musica, a Mozart e agli “immortali”, come li chiama lui.

Di nuovo: siamo davanti all’ennesimo errore di prospettiva. Oggi pochi non riconoscerebbero alla musica jazz un valore culturale anche piuttosto elevato; e ovviamente non vorrebbero contrapporla a Mozart o Beethoven – sarebbe assurdo, vi direbbero gli esperti –, ma questo non vorrebbe dire che essa sia priva di interesse.

Aggiungo un ulteriore fattore, per riprendere un discorso che vi ho proposto e poi abbandonato: mi chiedevo, alcuni paragrafi fa, perché proprio a inizio Novecento fiorì quella cultura decadente, del continuo ripensare a se stessi, dell’analisi estenuante di sé e dei propri difetti; un’analisi che oggi sembra perduta o dimenticata. Perché, detta in altri termini, ci pare che gli scrittori di quel tempo si parlassero tutti eccessivamente addosso, si guardassero così ossessivamente l’ombelico, e oggi per fortuna lo facciamo meno?

Non è che anche questa tendenza non sia stata, forse, favorita dalla tecnica? Perché quando i detrattori del progresso se la prendono con l’intelligenza artificiale, dimenticano che la tecnica in realtà fa parte della nostra vita fin da quando abbiamo iniziato a lavorare la pietra, cioè fin dalla preistoria. Dimenticano, cioè, che la tecnica non è qualcosa che dall’esterno è calato sull’uomo, corrompendolo; ma che l’uomo è la tecnica, e che senza tecnica saremmo ancora scimmie.

Cosa accadde, tra fine Ottocento e inizio Novecento, agli europei? Quale novità (in un certo senso tecnologica) entrò nella vita di tutte le persone? Be’, se dovessimo stilare un elenco, non finiremmo più: il telefono, il cinema, la radio, l’automobile… i cambiamenti furono molti, e i libri di storia ci si focalizzano parecchio.

Ma ci fu anche una novità tecnologica di cui si dimenticano tutti. Ed è il diario. Non l’autobiografia (che esisteva già dal Medioevo), non le lettere ad amici e parenti (che si stendevano già da secoli), ma il diario vero e proprio, il passatempo borghese di chi si mette a tavolino e scrive, pagina dopo pagina, le sue riflessioni quotidiane. Il diario in questa forma comparve su larga scala solo a partire dal Romanticismo, all’inizio dell’Ottocento, e però divenne un passatempo di massa verso la fine del secolo, in parallelo al diffondersi dell’istruzione obbligatoria. Furono proprio le scuole a incentivare questa pratica, importante per acquisire sicurezza nella scrittura.

Pensateci un po’: quali sono i più famosi diari che conosciamo? Quello di Anna Frank, scritto nei primi anni '40 del Novecento; quello di Frida Kahlo, coevo; quello di Virginia Woolf, di inizio XX secolo; quello di André Gide, a cavallo tra Ottocento e Novecento. E poi molti altri più recenti. Difficile trovare diari – non raccolte di lettere o cose scritte a posteriori, ma diari veri e propri – prima degli ultimi due secoli.

Ora, il diario non è propriamente un ritrovato della tecnica: basta avere una penna e un quadernino per stilarlo. Eppure si impone solo da un certo punto in poi. E però il suo impatto non lascia indifferenti: se uno passa ogni giorno mezz’ora o un’ora a scrivere un diario, se ne accorge. Non cambia solo il suo modo di scrivere, cambia anche il suo modo di pensare e di vedere il mondo. Diventa per forza di cose più riflessivo, e soprattutto riflette fino allo sfinimento su di sé. Finisce per parlarsi anche addosso, spesso. Finisce per analizzare se stesso e i propri comportamenti fin nei minimi dettagli.

Chi non scrive un diario è meno portato a ripensare agli eventi della giornata, meno portato a studiarsi. Vive e basta, solitamente. Ma chi annota e analizza, con costanza, giorno per giorno, tutto quello che gli accade acquisisce una diversa consapevolezza di sé.

Ecco, bisognerebbe forse fare uno studio molto più lungo e più approfondito, ma io un’ipotesi la avanzerei: che tutta quella letteratura iper-soggettiva, tutta quella psicanalisi, tutto quel decadentismo e quella crisi della psiche magari sia stata, almeno in parte, favorita anche dagli eccessi provocati dal diario.

In Hesse questo è secondo me piuttosto evidente: ne Il lupo della steppa, ma anche in molti altri suoi libri, si vede un uomo che pensa tantissimo (e pensa quasi solo a se stesso), senza vivere granché. Non solo un uomo introverso, come ce n’è ovunque, ma un uomo che ha dato forma letteraria alle sue introversioni, alle sue autoriflessioni. E non è un caso che i due personaggi principali de Il lupo della stessa siano, a ben guardare, entrambi due alter ego dell’autore: Hesse parla insomma sempre di sé, forse perfino troppo di sé.

E allora, per concludere, mi verrebbe con una battuta da dir così: stiamo attenti all’IA, certo, ma non preoccupiamoci neppure troppo di essa. Siamo sopravvissuti ai diari, che da un certo punto di vista sono pure peggio: credo che potremo sopravvivere anche a ChatGPT.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora diamo un’occhiata ai video e ai podcast che ho pubblicato questa settimana:

La politica di Noam Chomsky: anarchismo contro il potere: ecco il secondo video per concludere il discorso su Chomsky e il suo pensiero

La spinta naturale al miglioramento continuo, da Aristotele a Jung: ripercorriamo insieme il pensiero di alcuni filosofi riguardo al miglioramento

Il pensiero di Denis Diderot (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Il colonialismo giapponese in Cina (per il podcast “Dentro alla storia”)

"Las Meninas" di Velázquez e il problema della rappresentazione

La teiera di Russell

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Comandante ad Auschwitz di Rudolf Höss: la storia dei campi di concentramento, purtroppo, ci è più che nota. Ma, per chiunque si trovi a ripercorrere o studiare quella vicenda, rimane sempre un tarlo nella mente: com’è stato possibile? Come poterono così tanti uomini commettere dei crimini così atroci? Come poterono essere così insensibili? Una parziale risposta proviene da questo celebre, anzi famigerato, documento, che il comandante di Auschwitz Rudolf Höss scrisse in carcere in attesa di esecuzione. E nella settimana in cui parliamo de La zona d’interesse, incentrato proprio sulla figura di Höss, non si poteva non segnalarlo. Agghiacciante nella sua freddezza. Lo potete comprare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo anche questa settimana con qualche anticipazione su quello che vorrei pubblicare nei prossimi giorni:

domani e mercoledì, intanto, torneranno i podcast, con una puntata dedicata a D’Alembert e una invece incentrata sul Giappone tra le due guerre mondiali;

giovedì faremo una diretta serale per leggere insieme una pagina della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino emanata durante la Rivoluzione francese;

venerdì dedicheremo uno short alla figura dello psicanalista Alfred Adler;

sabato parleremo ancora di psicologia con un video lungo su Erich Fromm;

domenica e lunedì prossimi, infine, concluderemo con due ulteriori puntate dei podcast, concentrandoci su Condillac e sul Sud America.

E questo è tutto anche per questa settimana. Leggete, studiate, guardate video, ascoltate podcast e ritornate come sempre qui tra una settimana esatta per altre novità e discorsi. Ciao!

Buon giorno professore , devo dire che lei ha commesso una gaffe : Socrate non aveva paura della parola scritta ! Sosteneva che scrivere le frasi porti a non sforzarsi di riflettere .

Ha perso un occasione di usare l autorita' di Socrate contro chi propone di imparare

a memoria le poesie ! Non so scrivere gli emitcons qui . Sono d accordo che Adorno

aveva una tendenza che critico , mi ha sempre dato fastidio , ad atteggiarsi come un aristocratico troppo superiore ! Se fossi un membro del club del libro , comunque , io

vorrei discutere di filosofia proprio usando il suo libro "Terminologia filosofica",

IMHO il miglior testo di filosofia perche' ha un modo di procedere socratico.

Ma vengo a un tema che mi preoccupa : vedo aumentare i consensi dei partiti di estrema destra e dell irrazionalismo . Come accadde un secolo fa , e si sa cosa accadde un secolo fa:

la vittoria del nazifascismo , la Seconda Guerra Mondiale . Vedo la gente scegliere partiti

sovranisti , una marea di irrazionalita' . Non si puo' dire : sono persone stupide ,

non ci pensare . Il problema e' che quando gli stupidi diventano la maggioranza ,

governano ! Cosa fare? Non intendo dire che dovremmo vietare alle persone di

votare i partiti di estrema destra , questo sarebbe un pretesto per il vittimismo

dei partiti di destra stessi . Come ha detto Salvini che dopo la cancellazione

del risultato delle elezioni in Romania , ha detto che le elite vogliono impedire

al popolo di esprimersi e stupidaggini dello stesso tema !