La destra e la sinistra sulla politica estera e sul ruolo dell'Occidente, ma parliamo anche di Le conseguenze dell'amore, Fremont, Kierkegaard, Tocqueville, Memorie di Adriano, Wrexham e solitudine

Un'altra settimana è andata e un'altra sta già cominciando. Siamo ormai verso la fine di novembre, il Natale è quasi alle porte e per me ci sono anche molte scadenze che si stanno facendo via via sempre più pressanti. Come avrete visto, negli ultimi tempi sono stato in giro per l'Italia, un po’ per parlare del libro, un po’ per intervenire in altre situazioni, un po’ anche, appunto, per discutere di tante iniziative che mi vedranno prossimamente coinvolto.

Il bello della storia e della filosofia – e soprattutto di un canale YouTube che continua costantemente a crescere – è che queste cose possono diventare il veicolo per arrivare a tante persone diverse, con tanti contenuti diversi. Contenuti sempre culturali, spero sempre interessanti e ben fatti, che mi danno la speranza di riuscire in qualche modo a incidere, anche nel mio piccolo.

Poi ovviamente il rischio, con tutta questa attività online, è quello anche di diventare in un certo senso un meme. In queste settimane i miei studenti mi hanno infatti segnalato come su TikTok girino diversi video che giocano sulla mia presenza online, sempre abbastanza affettuosi ma anche ironici. Ne metto qui di seguito un paio, gli ultimi della risma, giusto per farvi capire cosa intendo:

Tiktok failed to load.

Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser

Tiktok failed to load.

Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser

E insomma, mi hanno perfino ricampionato la voce: non mi era mai successo prima. Però è meglio che ricampionino i video di filosofia che la musica trap, no? Da un certo punto di vista, è un bene anche questo.

E ora basta con TikTok: parliamo di libri e film, e poi riflessioni varie. Iniziamo.

Quello che ho letto

Cominciamo come sempre dai libri, questa settimana in parte legati ad attività del Club del libro degli abbonati del canale.

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar: dopo la discussione su Kierkegaard di cui vi parlavo la settimana scorsa, con gli abbonati dal livello Roosevelt in su abbiamo deciso di orientarci verso qualcosa che, almeno all'apparenza, dovrebbe essere più facile da affrontare. Per il mese di dicembre, infatti, gli abbonati hanno scelto di leggere Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, uno dei romanzi storici più ammirati del Novecento. È un libro di cui sento parlare da una vita, anche perché mia madre – grande ammiratrice della scrittrice francese – credo l’abbia affrontato due o tre volte. Io, però, non mi ero mai cimentato nella lettura fino ad oggi, quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla scelta del gruppo. Mi sono subito procurato il volume e ho iniziato in questi giorni a leggere le prime pagine. Per ora sono, ovviamente, solo all’inizio, ma lo stile di Yourcenar affascina. La scrittrice immagina di mettersi nei panni del grande imperatore romano Adriano, intento a scrivere una lunga lettera in cui ricapitola la propria vita. Questo espediente narrativo consente di immergersi nella mentalità dei dotti dell’epoca e di assaporare un po’ della cultura e della filosofia di quegli imperatori che, pur essendo uomini di potere, erano anche profondi intellettuali. Naturalmente ho ancora molta strada davanti a me e molto da scoprire, quindi tornerò sicuramente a parlarne in modo più approfondito nelle prossime settimane. Intanto, se anche voi volete unirvi al gruppo di lettura, potete acquistare il libro qui.

Aut Aut di Søren Kierkegaard: la settimana scorsa vi raccontavo di non essere riuscito a terminare Aut Aut di Søren Kierkegaard in tempo per il Club del libro, ma promettevo che avrei presto rimediato. Ebbene, anche questa settimana ho continuato a dedicare varie ore alla lettura del volume del filosofo danese, ma non sono ancora arrivato alla conclusione. A mia difesa, posso dire che ormai mancano davvero poche pagine e il cuore del discorso è già stato colto. Come probabilmente saprete, il complesso saggio del pensatore esistenzialista si concentra su due diversi stadi dell'esistenza: lo stadio estetico e lo stadio etico, presentandoli attraverso le voci di due personaggi che incarnano questi modi di vivere. Lo stadio estetico, infatti, è descritto nelle parole di Johannes, un esteta a tutto tondo, a tratti perfino un seduttore, che si riflette chiaramente nella figura del Don Giovanni di Mozart. Lo stadio etico, invece, è rappresentato dal giudice Wilhelm, impegnato a persuadere Johannes della superiorità della scelta etica. Le parti più note del libro sono il Diario del seduttore, un vero e proprio romanzo breve, e la lettera del giudice all’amico, in cui si mettono a confronto i due stili di vita, tracciando una sorta di sintesi delle loro caratteristiche morali. Nel mezzo, ci sono molte altre riflessioni e opinioni erudite che arricchiscono l'opera, ma che, a lungo andare, possono risultare un po’ ripetitive. Spero di finirlo presto. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.

Insieme ma soli di Sherry Turkle: questo libro era sulla mia scrivania da parecchio tempo, quasi a fissarmi e a invitarmi a leggerlo. Finalmente, questa settimana mi sono deciso ad affrontarlo, leggendo le due introduzioni (quella originale e quella della riedizione) e un po’ del primo capitolo. Devo dire, però, che ne sono rimasto parzialmente deluso. Non perché il libro sia scritto male o perché non tratti argomenti interessanti, ma perché inizia a sembrarmi onestamente datato. L'edizione originale di questo saggio risale al 2011, ben 13 anni fa, e questo è un problema quando si parla di temi che evolvono rapidamente. Il libro si propone infatti di analizzare l’impatto delle nuove tecnologie sulla psicologia delle persone e sui legami sociali: un tema affascinante, ma appunto in continua trasformazione. Già leggendo le prime pagine, si notano così riferimenti che oggi risultano superati: la Turkle, ad esempio, parla diffusamente di Second Life, che all’epoca sembrava la nuova frontiera della tecnologia, ma che oggi è quasi dimenticato; cita poi anche i Tamagotchi e altri giocattoli simili, che avevano preoccupato i sociologi anni fa ma che ormai credo siano definitivamente relegati nel passato. Quello che colpisce, almeno per ora, è l’assenza di un’analisi approfondita sui social network, che nel 2011 quasi non esistevano e invece oggi costituiscono il cuore del problema quando si parla dei rischi delle nuove tecnologie. E tutto questo rende il libro più simile a un documento storico che a un’analisi dei problemi attuali. Detto questo, resta un’opera ben scritta e con spunti interessanti, e proprio per questo voglio continuare la lettura per capire se alcune dinamiche individuate quindici anni fa siano ancora valide e in che misura possano esserlo. Vi terrò aggiornati. Se nel frattempo volete leggerlo, potete trovarlo qui.

Quello che ho visto

Parliamo però ora anche di film e serie TV, con un programma per la verità questa settimana molto variegato.

Fremont (2023), di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada, Gregg Turkington, Jeremy Allen White: Fremont non è uno di quei film di cui si parla troppo sui mass media; anzi, probabilmente è passato pressoché inosservato. D’altronde era difficile che fosse altrimenti: sia il regista che l’attrice protagonista sono ignoti al grande pubblico, e la fotografia (peraltro molto bella) in bianco e nero di sicuro non avvicina lo spettatore occasionale. Questo però non significa che il film non sia bello o interessante, e che, se siete fortunati, non abbiate qualcuno che ve lo consigli. Per me (e per gli altri abbonati del canale) è andata proprio così: sulla nostra chat Discord infatti il buon Ludovico l’ha suggerito, e io, come probabilmente qualcun altro, sono corso a guardarmelo, complice il fatto che tra gli interpreti ho intravisto quel Jeremy Allen White che ho imparato ad amare per The Bear. La trama è molto semplice: a Fremont, cittadina della California, vive Donya, una ragazza arrivata da pochi mesi dall’Afghanistan. Là, la giovane ha lavorato per qualche tempo come traduttrice per l’esercito americano, e al ritorno al potere dei talebani ha dovuto per forza lasciare il paese, rifugiandosi negli States. Solo che adesso, in un’America più fredda e distaccata del previsto, si sente sola, soffre d’insonnia e probabilmente è vittima di un disturbo da stress post-traumatico. Lento e curioso, a tratti perfino stranamente comico, il film segue Donya mentre si relaziona con personaggi tutti un po’ strani, tutti un po’ soli, ma anche tutti molto umani, e lo fa con sguardo discreto, tenero, senza eccessi né morbosità. Fa piacere, inoltre, scoprire che la sceneggiatura è stata scritta dal regista assieme alla nostra Carolina Cavalli, giovane cineasta italiana. Insomma, un film che vale la pena di vedere anche se (e forse proprio perché) lontano dai fasti hollywoodiani. Lo trovate su RaiPlay.

Le conseguenze dell’amore (2004), di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini: in queste settimane si parla molto di Parthenope, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, da poco arrivato al cinema e capace – stando a quanto leggo – di suscitare giudizi contrastanti. Io, però, quel film non l'ho ancora visto: trovare il tempo per andare al cinema è ormai quasi un’impresa titanica. In compenso, forse spinto da questa rinnovata attenzione verso il regista napoletano, ho deciso di recuperare in streaming il film che, in un certo senso, lo lanciò: Le conseguenze dell’amore, uscito esattamente vent’anni fa. Era davvero da molto tempo che non lo riguardavo e, devo ammettere, lo ricordavo poco; e questo forse perché la trama del film, oggettivamente, è piuttosto esile. Non che sia un difetto, anzi: il bello del film risiede proprio non tanto in ciò che accade, quanto in ciò che non accade. Toni Servillo, in questo senso, è straordinario: immobile, impassibile di fronte agli eventi che lo circondano, incarna perfettamente il desiderio – o forse la necessità – di lasciarsi scivolare la vita addosso. Il montaggio, con qualche eco tarantiniana, aggiunge quel brivido in più che il racconto richiede, senza mai appesantirlo. La storia ruota attorno a Titta Di Girolamo, un personaggio enigmatico che vive da anni in un albergo in Svizzera. Periodicamente si reca in banca per depositare valigette piene di soldi, la cui provenienza, almeno all’inizio, rimane avvolta nel mistero. La sua routine apparentemente immutabile viene però scossa ad un certo punto dall’innamoramento per una giovane barista che lo osserva da tempo. Se non l’avete mai visto – o se, come me, è passato un po’ di tempo da quando lo avete visto –, lo trovate su Netflix.

Welcome to Wrexham episodi 1.10 e 1.11 (2022), di e con Rob McElhenney e Ryan Reynolds: vi ho già parlato di Welcome to Wrexham, la serie TV disponibile su Disney+ che racconta le vicende particolari di una squadra di calcio gallese acquistata da due star nordamericane: Rob McElhenney, creatore e interprete di It's Always Sunny in Philadelphia, e Ryan Reynolds, celebre attore noto soprattutto per il ruolo di Deadpool. A prima vista, questa storia potrebbe sembrare superficiale: due attori che si lanciano nel calcio britannico sembrano interessati soprattutto a guadagnare visibilità o soldi, soprattutto considerando che non conoscono bene neppure le regole dello sport europeo. Tuttavia, la serie riesce a sorprendere, rivelandosi ben fatta e capace di esplorare le contraddizioni del ruolo dei nuovi proprietari, ma soprattutto la passione dei tifosi gallesi. Questa passione, autentica e talvolta persino maniacale, è particolarmente interessante se si considera che il Wrexham gioca tra i dilettanti: è curioso infatti osservare l’impatto dell’arrivo improvviso di tanto denaro in una piccola realtà provinciale, in una cittadina povera e operaia, con una tifoseria composta da vecchi appassionati e giovani muratori. Almeno in questa prima stagione, i risultati tardano però ad arrivare: la squadra affronta una serie di pareggi e sconfitte inaspettate, alternate per la verità anche a vittorie esaltanti, in un continuo saliscendi emotivo che non lascia indifferenti. Nelle due puntate che ho visto questa settimana, tra l’altro, si affrontano anche temi scottanti, come la presenza degli hooligans e il problema della violenza negli stadi, oltre al costante rischio di esonero per gli allenatori. Penso che in generale questa serie possa piacere anche a chi non è particolarmente appassionato di calcio: la trovate su Disney+.

Quello che ho pensato

Si dice spesso, nelle chiacchiere da bar, che non esistano più destra e sinistra. E in questa affermazione c'è un fondo di verità. Ad esempio, un aspetto evidente è che le classi sociali che un tempo votavano risolutamente a sinistra oggi tendono a votare sempre più per l’estremo opposto, per una destra anche radicale. È altrettanto vero che molti temi che erano una volta esclusiva di una parte politica ora compaiono nei programmi degli avversari.

Questo rende più difficile distinguere nettamente tra destra e sinistra, creando anche un certo disorientamento; senza contare le numerose contraddizioni che ormai caratterizzano la politica, sia in Italia che nel resto del mondo. Tuttavia, c'è un ambito in cui mi pare che le differenze tra destra e sinistra siano ancora molto marcate, persino identitarie, ed è il loro approccio alla politica estera.

Al di là delle singole questioni e dei problemi locali, emerge una tendenza che a mio avviso distingue i partiti di destra e di sinistra in tutto il mondo occidentale: il modo in cui concepiscono il ruolo dell'Occidente. Potremmo riassumerla così: la destra è convinta della netta superiorità dell'Occidente su tutte le altre culture e tradizioni, mentre la sinistra lo è molto meno. Ci sono, ovviamente, anche molte variazioni sul tema: dalla sinistra radicale che pensa che l’Occidente sia il male assoluto alla destra moderata che ogni tanto fa un po’ di autocritica; ma insomma, in generale la differenza mi pare chiara.

Da questa impostazione derivano poi una serie di politiche riconoscibili nello scenario internazionale. Quando la destra è al potere, tende o a disinteressarsi di ciò che accade nelle zone più remote (è la linea isolazionista di Trump, per dire), oppure a intervenire senza considerare le peculiarità locali, affrontando le situazioni in modo sommario e trascurando i dettagli. Al contrario, quando è la sinistra a governare, gli interventi diventano più incerti e ambigui, perché non è chiaro fino a che punto essa possa agire senza sentirsi colpevole.

Questa tendenza emerge chiaramente in numerosi esempi: dalle politiche di Trump e Biden, alle scelte dell'Unione Europea e dei suoi membri, fino agli atteggiamenti dei vari partiti sulla questione israelo-palestinese. Uno spunto particolare mi è venuto qualche settimana fa leggendo un confronto giornalistico tra Giuliano Ferrara e Michele Serra, due opinionisti di rilievo nel panorama intellettuale italiano. La polemica è nata a partire da un breve articolo di Serra su Repubblica, in cui l’ex direttore di Cuore elogiava le riflessioni di alcuni ebrei italiani critici nei confronti della guerra condotta da Israele. Ferrara ha replicato, credo sulle pagine de Il Foglio, accusando Serra e altri di essere delle “anime belle”, incapaci di prendere decisioni difficili e di “sporcarsi le mani” quando necessario.

In questo scambio di accuse, espresso anche con una certa ironia, vedo proprio questo diverso atteggiamento, questa differente forma mentis di chi si riconosce in uno schieramento o nell'altro. È vero che a sinistra ci sono molte “anime belle”, persone che si pongono infiniti dubbi forse perché non sono pienamente sicure delle basi da cui partono (in questo caso dell'idea di superiorità culturale della propria tradizione rispetto alle altre). Anzi, la sinistra rifugge dal concetto di superiorità, che considera problematico; assume di base un atteggiamento relativistico, cercando di riconoscere qualcosa di buono anche dove se ne vedrebbe a prima vista poco. Non è un caso che la sinistra estrema evidenzi spesso le ragioni di Hamas o di altri gruppi antioccidentali, attirandosi accuse di tradimento e inviti sarcastici a trasferirsi a Gaza o in territori dove tali organizzazioni operano. Questo ricorda un po’ l'accusa rivolta a Kant di ingenuità, di giudicare la realtà comodamente dal proprio salotto, ben sapendo che, costretti a “sporcarsi le mani”, la purezza morale e intellettuale verrebbe rapidamente compromessa.

Dall’altro lato, anche la destra ha le sue belle contraddizioni: ritenendo la cultura occidentale superiore a tutte le altre, rischia di tradire i suoi stessi valori. Su cosa si basa, infatti, la cultura occidentale? Cos’è che ci rende così speciali? Io direi tre cose: il rispetto dei diritti umani, la tolleranza, l’apertura mentale e culturale. Sono queste le cose che hanno reso grande l’Europa e il Nord America. Quando la destra, però, insiste troppo sulla superiorità occidentale diventa intollerante, mentalmente chiusa e poco rispettosa dei diritti degli altri popoli; e insomma rischia di tradire ciò che professa.

Per fare un esempio concreto, basta ritornare alla mente agli enormi problemi generati in Medio Oriente dall'amministrazione Bush, al tempo delle guerre al terrorismo e al tentativo di “esportare la democrazia”. Convinti che il nostro sistema fosse il migliore e che chi non lo seguiva stesse sbagliando della grossa, abbiamo cercato di imporlo con la forza, facendo più danni che altro. Ma grossi errori li hanno commessi anche le amministrazioni Obama e Biden, quando hanno sostenuto movimenti di liberazione interna (ad esempio le Primavere arabe) con ambiguità e incertezza, non ben sicuri neppure di quel sostegno che a parole promettevano.

Insomma, entrambi gli atteggiamenti tendono a creare danni: da un lato (nel caso della sinistra) per mancanza di realismo politico, dall'altro (nel caso della destra) per scarsa autocritica.

Mi sembra che questa problematica vada però anche oltre la sola politica estera. La carenza di realpolitik è spesso uno dei limiti dei governi di sinistra, presi da idee vaghe su come rendere più giusta la società, idee che alla prova dei fatti si rivelano a volte controproducenti (si pensi, ad esempio, al bonus 110%, per citare un recente caso italiano di cui si è molto discusso: una misura che alla prova dei fatti si è rivelata controproducente). D'altra parte, i governi di destra sembrano incapaci di quella empatia necessaria per governare un paese, tanto che rischiano continuamente di dividere la popolazione in sostenitori da proteggere a ogni costo (anche quando in torto, come nel caso delle politiche su tassisti e balneari) e avversari da penalizzare e contro cui scagliarsi.

Questa chiave interpretativa non basta certo a spiegare tutto, ma forse fornisce anche qualche indizio sui motivi psicologici e culturali alla base di certe scelte e proposte. Motivi che, a ben vedere, contengono tutti qualcosa di vero: l'Occidente, per esempio, ha sicuramente ottenuto risultati importanti, ed è sciocco dimenticarli. Con tutti i suoi difetti, è ancora il luogo migliore in cui vivere, e nessuno di noi (nemmeno chi si professa comunista) si trasferirebbe volentieri in Iran. Tuttavia, lo stesso Occidente ha anche i suoi scheletri nell'armadio e commette numerosi errori ogni giorno, a dimostrazione del fatto che non ci si può adagiare sugli allori.

Mi vien da dire, dunque, che la distinzione tra destra e sinistra forse non si basa solo sulla bontà delle idee di una parte o dell'altra, ma anche su un diverso accento posto sulle cose, su un diverso atteggiamento mentale. La differenza risiede almeno in una certa misura anche in cosa si nota maggiormente e nel proprio atteggiamento psicologico: se sei una persona molto riflessiva, autocritica, ti viene spontaneo applicare questo stesso approccio alle scelte del tuo paese; se, invece, sei una persona più d’azione, poco incline a perdersi in dettagli e molto sicura di sé, potresti trasporre questo tuo atteggiamento anche nelle scelte politiche.

Ritornando al dibattito tra Serra e Ferrara a cui accennavo prima: Michele Serra rappresenta in effetti proprio quello che vi dicevo, un intellettuale che si fa problemi (secondo alcuni legittimi, secondo altri eccessivi), che non accetta le cose per come sono e che quindi rivolge il suo sguardo critico sulle proprie stesse idee, forse uscendone un po’ incerto ma convinto di essere nel giusto; Giuliano Ferrara, al contrario, è un intellettuale che pensa che l’eccesso di dubbi ti possa travolgere, e che delle scelte – anche nette, anche brutali – vadano fatte, per cercare di salvare il salvabile e ottenere un risultato. Non mi sento di dire che le posizioni dell’uno o dell’altro siano sciocche: hanno entrambe una loro legittimità.

Certo, poi sia a destra che a sinistra ci sono anche molti sciocchi, persone che non riflettono e basta, che ripetono a pappagallo slogan a cui non hanno mai veramente pensato e che non si rendono conto delle conseguenze di quello che dicono. Però non tutti sono così, ovviamente, e ascoltare e cercare di capire le ragioni altrui è sempre uno sforzo importante e interessante da fare. Non per dire che tutte le opinioni sono uguali (tra le opinioni di Serra e Ferrara, io personalmente opero una scelta, e credo lo facciate anche voi, a seconda delle vostre riflessioni e sensibilità), ma per capire che in tutte c’è qualcosa che ha senso. A patto che siano opinioni e non urla sbraitate alla luna, ovviamente.

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo ora anche il punto sui video e sui podcast che sono usciti questa settimana:

La Guerra civile in Libano (1975-1990): il punto su una delle più drammatiche guerre civili degli ultimi decenni, ancora estremamente attuale

I micenei: guerra e commerci: continua il nostro percorso di storia greca con gli achei e le loro guerre

LibSophia #3 - John Locke: terza puntata del progetto sul pensiero liberale, con un classico come Locke

Una pagina di Platone: Il mito della caverna: una live per leggere insieme una delle pagine più importanti della tradizione filosofica

Il "Candido" di Voltaire - audiolibro spiegato parte 6: penultima puntata dedicata al capolavoro di Voltaire, con un Candido che rientra in Europa

Che cos'è l'Illuminismo (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La Guerra civile spagnola (per il podcast “Dentro alla storia”)

"La guerra di Piero" di Fabrizio De André

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

La democrazia in America di Alexis de Tocqueville: quando si parla di filosofia politica, uno dei capolavori imprescindibili è senza dubbio La democrazia in America di Alexis de Tocqueville, un grande classico da cui si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Questo volume, con quasi 200 anni di storia alle spalle, individuava già allora problemi che continuano a essere rilevanti ancora oggi. Per questo motivo, leggerlo può rivelarsi un’esperienza arricchente. Va detto che trovare il libro in formato cartaceo può essere piuttosto complicato, ma in compenso è disponibile, ora come ora, a pochi euro in formato digitale: un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Lo si può acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

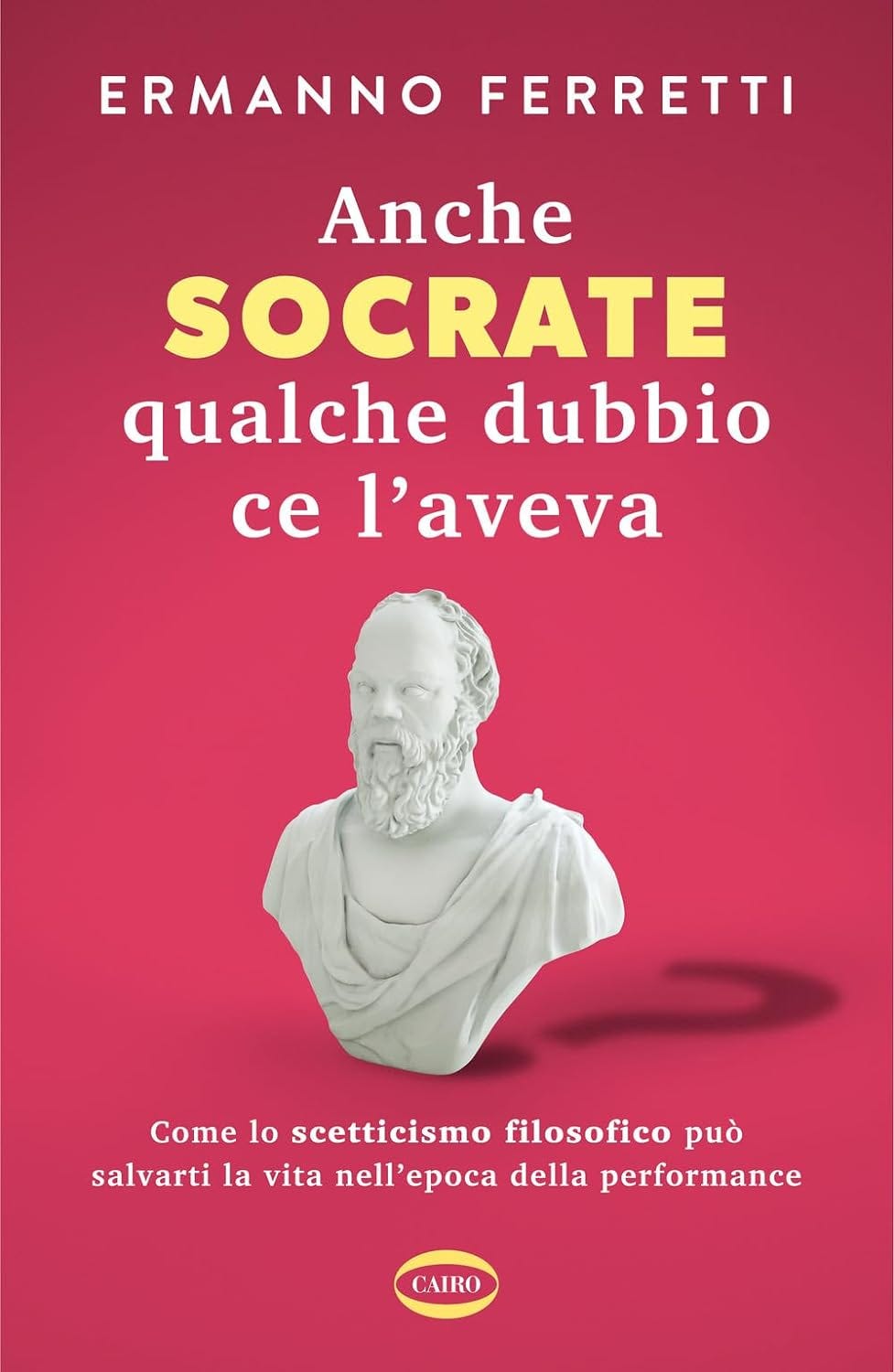

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo, come sempre, con qualche anticipazione sui contenuti che vorrei pubblicare sul canale nella settimana appena iniziata:

domani e mercoledì inizieremo con i podcast: uno, quello filosofico, sarà dedicato alle coordinate spazio-temporali dell'Illuminismo, mentre l'altro, quello storico, tratterà le premesse della Seconda Guerra Mondiale;

giovedì, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, festeggeremo con uno short dedicato al grande Voltaire;

venerdì spero poi di riuscire a proporvi un video di 45 minuti che riassuma tutto il pensiero di Thomas Hobbes;

sabato sarà il turno di un video, invece, sul pensiero politico di John Locke, che farà ovviamente da contraltare a quello di Hobbes;

domenica tornerà il podcast filosofico, con un episodio dedicato all'Illuminismo e alla sua concezione di ragione e scienza;

lunedì prossimo, infine, è previsto l'incontro online dedicato al Simposio filosofico riservato agli abbonati.

E questo è tutto! Prima di salutarci, vi ricordo che giovedì sera, se abitate nella zona di Rovigo, c’è un appuntamento speciale per voi: alle ore 21 sarò allo storico Caffè Franchin di Piazza Vittorio Emanuele II per una reading night dedicata a Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Non mancate. Per tutti gli altri, invece, l’appuntamento è ogni giorno sul canale e lunedì prossimo qui, sulla newsletter. A presto!

Ho dei dubbi su un passo specifico, in cui si afferma che la cultura Occidentale si basi su rispetto dei diritti umani, tolleranza, apertura mentale e culturale. Mi è assolutamente evidente che, allo stato attuale delle cose, la maggior parte degli abitanti dell'Occidente beneficino di queste tre meravigliose caratteristiche, ma trovo la frase che segue ("sono queste le cose che hanno reso grande l'Europa e il Nord America") ambigua e forse un po' ingenua. Avranno pure reso grandi i nostri pensatori dall'Illuminismo in poi, ma l'atteggiamento effettivo dell'Occidente verso i suoi stessi popoli, e men che meno verso i popoli del resto del Globo, non è stato certo guidato da questi ideali per secoli e secoli. La ricchezza materiale di molti stati occidentali si è basata a lungo sullo sfruttamento dei propri abitanti e sulla conquista e sfruttamento di territori o Stati terzi. Il Regno Unito è un esempio lampante di queste dinamiche. Su che basi si può affermare che rispetto dei diritti umani, tolleranza, apertura abbiano reso grande l'Occidente? Non sarebbe piuttosto più veritiero dire che lo stanno rendendo grande *oggi*?

Buonasera! Ho visto il video su come abbonarsi, ma non mi pare si parli del Club del Libro, che mi interessa molto. È legato a che fascia di abbonamento? Grazie