La nostra grande voglia di scontro da Trump a Raimo ad Amsterdam, ma parliamo anche di Mussolini, Only Murders in the Building, Ranma ½, Il nome della rosa, Kierkegaard, De Crescenzo, Bizzotto

Ve lo confesso: scrivo queste righe un po' febbricitante dopo un periodo davvero molto intenso di lavoro. Gli ultimi otto o nove giorni in particolare sono stati impegnativi: come avrete visto dai social, mi sono spostato da un capo all'altro dell'Italia, andando a Roma, a Verona, a Pisa, perlopiù per presentare in giro Anche Socrate ha qualche dubbio ce l'aveva, ma anche per tenere piccole conferenze o per ragionare per future collaborazioni.

In mezzo ho dovuto anche correggere diversi compiti, collaborare alle varie attività di orientamento della mia scuola e dedicare ovviamente un po’ di tempo anche alla mia famiglia, e così alla fine tra domenica e lunedì sono crollato, con qualche linea di febbre e addosso l'energia di chi è stato appena investito da un camion. Anche oggi, tra l’altro, non sono mancati gli appuntamenti con Consigli di classe e quant’altro, ma spero che nei prossimi giorni ci sarà modo per rifiatare e per ritornare a ritmi di lavoro più gestibili.

Non che tutte queste occasioni di incontro e di confronto mi dispiacciano: è bello anzi vedere che in giro per il paese c'è interesse per quello che faccio e si ha voglia anche di discuterne dal vivo; però è anche vero che tutte queste buone occasioni stanno arrivando assieme e bisogna in qualche modo riuscire a darci il giro.

Per fortuna, gli argomenti per la newsletter non mancano mai, ed è quindi anche relativamente facile mettersi a scriverla. La trovate qui di seguito, con il suo solito carico di libri, film e soprattutto riflessioni varie. Cominciamo.

Quello che ho letto

Partiamo come al solito con i libri, che questa settimana sono piuttosto impegnativi.

Aut Aut di Søren Kierkegaard: che corsa, ragazzi! Negli ultimi giorni ho dedicato quasi ogni momento libero a cercare di finire Aut Aut di Søren Kierkegaard. Come forse ricorderete, infatti, questo libro è stato scelto ormai un mese fa per il nostro Club del libro, l'incontro online che organizzo periodicamente con gli abbonati del canale. All’epoca non ricordavo quanto fosse lungo, né il tono complesso e non sempre avvincente con cui è scritto. Intendiamoci: il linguaggio è semplice e, di per sé, il libro è leggibile, ma il celebre volume del filosofo danese si presenta come un’opera molto varia e, a tratti, capace di spegnere anche i lettori più appassionati. Come forse già sapete, Kierkegaard immaginò infatti di aver ritrovato due raccolte di carte, che chiamò rispettivamente "carte di A" e "carte di B". Queste descrivono due ideali di vita diversi: il primo fascicolo si concentra sulla vita estetica, mentre il secondo sulla vita etica, cioè i primi due stadi dell’esistenza, tipici della filosofia del pensatore luterano. Il guaio è che le carte sono composte da testi che spaziano da brani più scorrevoli, come pezzi di narrativa, ad altri molto più complessi o tecnici, come la dettagliata analisi del Don Giovanni di Mozart. Il risultato è un insieme di stimoli molto variegati, non proibitivi ma comunque impegnativi da affrontare a lungo. Per tutti questi motivi, sono arrivato un po' stremato alla conclusione del libro, che per la verità non ho ancora completato del tutto. Ieri sera, infatti, si è tenuta la riunione del Club del libro e ho dovuto ammettere per la prima volta di non aver finito l'opera entro i tempi che ci eravamo prefissati. Per fortuna, però, non ero solo, visto che probabilmente solo uno degli abbonati è riuscito nell’impresa. Comunque, cercherò di terminare le ultime pagine nei prossimi giorni. A parte tutto, cosa posso dire? Sicuramente si tratta di un libro interessante, profondo e a tratti affascinante, in cui Kierkegaard riesce a calarci nella mente e nelle esperienze di due modi di vivere molto diversi, ciascuno caratterizzato da un rapporto differente con l'amore e con il tempo. Come dicevo anche ieri sera durante la riunione, non è detto che io mi ritrovi appieno nel modo in cui Kierkegaard risolve le varie questioni, ma il suo modo di porle è estremamente interessante e merita attenzione. Se vi interessa, potete trovare l’edizione integrale in italiano qui.

Scritti e discorsi di Benito Mussolini: questa settimana sono riuscito a progredire anche nella lettura di questo grande volume che raccoglie tutti i principali scritti e i discorsi di Benito Mussolini, dalla sua prima attività politica fino alla fine della sua carriera. Il libro, come ho già accennato, è interessante soprattutto per comprendere meglio quella complessa (e famigerata) personalità: da una parte, cioè, per capire come sia riuscito a ottenere un certo ascendente sugli italiani, dall’altra per esplorare le sue convinzioni. Mussolini viene spesso descritto come un politico molto scaltro, il che è innegabile, considerando anche la rapidità con cui passò dal socialismo al fascismo, movimento da lui stesso fondato. In realtà, rileggendo le sue dichiarazioni, emerge però anche una certa coerenza di fondo nel suo pensiero: più che essere un socialista tout court, Mussolini in gioventù era un rivoluzionario, attratto dal culto della violenza e dall’idea dell’uomo forte. Tutte queste concezioni, in quel particolare momento storico, venivano incanalate nel socialismo, ma forse quasi per caso o per mera contingenza, e poterono facilmente spostarsi altrove quando cambiarono le condizioni. Quando infatti Mussolini trovò nel fascismo una via più adatta per esprimere quel culto della forza, abbracciò risolutamente l'estrema destra, arrivando addirittura a definirne i contorni. Non solo Mussolini, ma l’Italia di quegli anni era, d’altro canto, un paese complesso e dottrinalmente incoerente: era possibile, infatti, dirsi socialisti senza comprendere pienamente la filosofia alla base di quella dottrina, così come si poteva essere fascisti senza sapere davvero cosa significasse. Mussolini, da parte sua, aveva alcune idee fisse, mentre su molti altri temi era disposto a compromessi anche piuttosto ampi. Ad esempio, nei confronti della Chiesa, era pronto a cambiare rapidamente opinione (passando da mangiapreti anticlericale ad essere il firmatario del Concordato), purché servisse a una qualche forma di grandezza, fosse essa la grandezza del proletariato o della nazione. Insomma, un libro interessante, anche se ovviamente da affrontare con una certa dose di senso critico. Se vi interessa, lo potete trovare qui.

Storia del mondo in 12 partite di calcio di Stefano Bizzotto: se è vero, come ho già detto, che non sono riuscito a finire Aut-Aut di Kierkegaard, in compenso posso almeno vantarmi di essere riuscito a concludere, questa settimana, la Storia del mondo in 12 partite di calcio di Stefano Bizzotto. Il libro raccoglie una selezione di partite di calcio giocate nell'ultimo secolo (o poco più) e le utilizza per raccontare alcune pagine significative della storia mondiale. L'esperimento è interessante e funziona piuttosto bene, anche se non è sempre facile trovare un buon equilibrio tra sport e storia, tra narrazione giornalistica e indagini rievocative. Bizzotto è abituato a parlare soprattutto ai tifosi, e questo potrebbe forse deludere chi spera di trovare in questo libro un approfondimento storico più rigoroso; allo stesso tempo, però, l’opera riesce ad avvicinare il lettore a eventi importanti del Novecento sfruttando l’attrattiva del calcio. Insomma, una lettura consigliata soprattutto agli appassionati di sport. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film e soprattutto alle serie TV, visto che anche in questo caso c’è molta carne al fuoco.

Ranma 1/2 (remake), episodi da 1.01 a 1.06 (2024), di Kōnosuke Uda: vi sarà sicuramente capitato di leggere, qua e là, nel corso delle nostre newsletter che in passato sono stato un vero e proprio appassionato di fumetti. Da bambino mi dedicavo a quelli della Disney, in tutte le loro forme; alle scuole medie mi sono buttato sui fumetti Bonelli, da Dylan Dog in là; al liceo mi sono avvicinato ai fumetti americani dei supereroi (perlopiù Marvel) e, successivamente, ai fumetti d’autore. Ovviamente, in queste varie fasi non sono mai stato troppo coerente, esplorando di volta in volta anche altri generi e sperimentando diversi tipi di narrazione. Proprio al liceo, per esempio, ho iniziato a leggere anche qualche manga giapponese, nel momento in cui cominciavano a diventare relativamente popolari anche in Italia. Anche in questo caso, però, le mie letture sono state un po’ incoerenti: provavo di tutto, passando dalla fantascienza alle storie apocalittiche, dai manga sportivi a quelli d’azione, spesso senza affezionarmi a un genere in particolare. Solo ogni tanto – anzi, direi sporadicamente – trovavo un autore che mi piaceva particolarmente, e cercavo allora di recuperare tutte le sue opere. A questa schiera apparteneva sicuramente Rumiko Takahashi, la mangaka di Lamù, di Inuyasha e di Maison Ikkoku. La versione animata di Lamù rappresentò, per molti bambini della mia generazione, una sorta di primo incontro con le tematiche vagamente sessuali, visto che la protagonista era un’avvenente ragazza dello spazio a cui capitava di perdere spesso il reggiseno. Ma Lamù era un prodotto di altri tempi, di quando ero appunto bambino: da adolescente invece m’imbattei in un’altra opera della Takahashi, Ranma ½, che divoravo sia nella versione a fumetti che nell’anime, all’epoca abbastanza popolare in televisione. Come molte cose della mia adolescenza, però, Ranma ½ è finito poi nel dimenticatoio: i fumetti sono ancora archiviati da qualche parte in garage, mentre la serie animata non l’ho più rivista. Almeno fino a qualche giorno fa, quando ho scoperto che su Netflix è comparsa una nuova serie animata, che non è quella originale degli anni ’90 ma la ricalca quasi fedelmente, tanto che credo si possa tranquillamente parlare di un vero e proprio remake: si tratta di un rilancio in grande stile di Ranma, con episodi pubblicati di settimana in settimana e che riprendono la stessa struttura narrativa del manga (anche se non so fino a che punto ci siano censure rispetto all’originale). Sperando di non fare troppi spoiler, vi accenno brevemente la trama: il protagonista è Ranma Saotome, un giovane esperto di arti marziali che è stato vittima di una maledizione. Durante un allenamento in Cina è caduto infatti in una sorgente fatata che lo ha reso, in un certo senso, cangiante: quando si bagna con acqua fredda, Ranma si trasforma in una ragazza, mentre riassume le sue sembianze maschili solo dopo essersi bagnato con l’acqua calda. Questo porta a una serie di esilaranti sketch comici basati su equivoci sessuali, ammiccamenti e turbamenti tipici dell’adolescenza – elementi in cui Rumiko Takahashi, va detto, è una vera maestra. Se siete curiosi, la serie è disponibile su Netflix.

Only Murders in the Building, episodio 4.05-4.06 (2024), di Steve Martin e John Hoffman, con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez: vi ho già parlato, nelle scorse settimane, di Only Murders in the Building, la serie TV di Steve Martin, ormai giunta alla quarta stagione e capace di raccogliere, da anni, ottime critiche sulla stampa specializzata sia in America che in Europa. Questo è notevole, soprattutto in un’epoca in cui la qualità media delle serie TV sembra costantemente declinare; e devo ammettere, inoltre, che queste recensioni positive sono meritate: anche in questa quarta stagione, quando ci si aspetterebbe un naturale esaurimento delle idee, i creatori e gli sceneggiatori sono riusciti a costruire qualcosa di originale, che riesce a mantenere viva l’attenzione dello spettatore. Il difetto, come vi accennavo nelle scorse newsletter, è che gli elementi più innovativi della serie non riguardano tanto la trama o il giallo in sé – che dovrebbe essere il cuore di una serie che si presenta come una crime story – quanto piuttosto il montaggio e la struttura narrativa delle puntate. Ogni episodio di questa quarta stagione è, in effetti, una sorta di omaggio a un grande regista del passato o a un grande film, e tenta di emularne lo stile in un’ottica postmoderna, senza però, allo stesso tempo, prendersi troppo sul serio. Questo approccio ci regala momenti di divertimento, anche grazie a citazioni di registi come Sergio Leone o Michelangelo Antonioni. Essendo appassionato di cinema, trovo questo aspetto della serie molto intrigante e divertente; devo però confessarvi che sto facendo fatica a seguire il giallo in sé e per sé, visto che districarsi tra indizi e prove mi sta risultando particolarmente ostico. Insomma, ho un’opinione un po’ contrastante su questa stagione, anche se devo ammettere che l’alchimia tra i tre protagonisti è qualcosa di raro da trovare in altri show. Se vi interessa, la serie è disponibile su Disney+.

Così parlò Bellavista (1984), di Luciano De Crescenzo, con Luciano De Crescenzo, Lorella Morlotti, Renato Scarpa: nonostante ormai mi consideri un divulgatore di filosofia, devo confessare che non ho mai letto le opere di quello che, fino a qualche anno fa (o forse qualche decennio fa), era considerato una delle massime autorità in questo campo, Luciano De Crescenzo. Venti o trent’anni fa i suoi libri andavano per la maggiore; ne avevamo anche un paio a casa dei miei genitori, senza contare che il simpatico scrittore napoletano appariva spesso anche in trasmissioni televisive, sui giornali, alla radio. Eppure, pur sapendo che in qualche modo trattava anche di filosofia, non avevo mai letto nulla di suo. Qualche giorno fa, però, mi sono imbattuto su Amazon Prime Video in quello che fu il suo primo film, tratto a sua volta dal suo primo e inatteso successo letterario: Così parlò Bellavista, pubblicato in libreria nel 1977 e portato al cinema nel 1984. Il film è simpatico e leggero, e si capisce bene perché ebbe tanto successo all’epoca; allo stesso tempo, però, devo dire che non è molto chiaro quale sia il legame con la filosofia. Certo, al centro della trama c'è un professore di questa materia in pensione, ma la sua filosofia ha poco a che vedere con i "massimi sistemi" e riguarda piuttosto una filosofia spicciola, quella quotidiana del sapersi destreggiare in un mondo in cambiamento. La vera forza del film, infatti, non risiede tanto nel pensiero filosofico dietro alla storia, quanto nel sorriso con cui De Crescenzo racconta i vizi e le virtù della sua Napoli, con uno sguardo che sa cogliere anche i lati oscuri della città ma che riesce comunque a scherzare amabilmente sulle piccolezze umane. Il film, come detto, lo trovate su Amazon Prime Video.

Quello che ho pensato

Questa settimana vi confesso di essermi sentito un po' angosciato per quello che sta succedendo attorno a me. Non mi riferisco solo alle elezioni presidenziali americane, dove Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante gettando una buona parte degli osservatori italiani nello sconforto, ma a un insieme di fatti di cui si è discusso in Italia in questi giorni. Elenchiamoli subito, così da avere una sorta di scaletta: parleremo appunto di Donald Trump, della sospensione di Christian Raimo, degli scontri ad Amsterdam e degli eventi in Medio Oriente, e soprattutto di come ne parliamo.

Come cercherò di dimostrare, in tutti questi episodi emerge secondo me un filo conduttore, un fil rouge che sembra caratterizzare sempre di più il nostro tempo: la tendenza generale a cercare lo scontro, la voglia di arrivare a una sorta di resa dei conti in cui prevalere sull’altro diventa prioritario. Mi verrebbe da definirla così: prevale la logica degli hooligan, di quelli che si disinteressano della partita (per la quale sembrano vivere, ma che in realtà non giocano) e che però la usano come pretesto per menarsi con gli altri.

Cominciamo con Donald Trump. La sua vittoria, al contrario di quanto sostengono oggi molti osservatori, non era così scontata, o almeno non in queste proporzioni. L’ex presidente ha sconfitto Kamala Harris in modo più netto di quanto molti fossero pronti a credere, dimostrando di aver condotto una campagna elettorale più efficace e astuta rispetto alla sua avversaria.

I motivi della sua vittoria sono numerosi. Uno dei principali è che Harris, essendo vicepresidente uscente, è legata indissolubilmente, nella percezione degli americani, all’amministrazione di Joe Biden, ormai mal sopportata da buona parte dell'elettorato. Le cause di questo vistoso calo di popolarità sono da attribuire a diversi piccoli errori, ma soprattutto alla difficoltà nel gestire due questioni percepite come urgenti dagli americani: l’inflazione e l’immigrazione clandestina. Si tratta di problemi molto concreti, che incidono quotidianamente sulla vita della gente e che evidentemente pesano più di battaglie ideali distanti dalla quotidianità di molti.

Per fare un esempio, Kamala Harris ha puntato sulla difesa del diritto all’aborto, una questione che però in concreto tocca solo una piccola parte della popolazione, dal momento che solo una porzione di donne in America ricorre all’aborto (senza contare che certo non vi ricorrono gli uomini). Pur essendo un tema divisivo, la stragrande maggioranza degli americani non si confronta con l’aborto quotidianamente, mentre sente molto più da vicino l’aumento dei prezzi al supermercato o le sfide poste dall’immigrazione. Insomma, Trump ha saputo toccare le corde giuste, quelle percepite come più impellenti dagli americani; poco importa poi che le soluzioni che lui propone per quei problemi siano realistiche o anche solo praticabili, perché agli elettori interessa più sentirsi compresi che veder risolti i loro problemi.

Questo è sempre di più uno dei problemi più rilevanti della sinistra mondiale: la difficoltà nel capire le esigenze di quello che un tempo era il suo elettorato, cioè le fasce più umili della popolazione, che spesso non si stracciano le vesti davanti ai grandi ideali e cercano piuttosto di arrivare a fine mese. È per questo che anche qui in Italia sempre più operai votano a destra: i partiti di destra, spesso anche in modo populista, riescono a intercettare le loro richieste e dimostrano vicinanza alla loro rabbia.

Ed eccolo, ci siamo arrivati: il tema centrale della campagna elettorale americana è stato proprio la rabbia. Trump ha vinto perché è riuscito a incanalarla, a darle voce, anche attraverso un linguaggio particolarmente aggressivo. Ha minacciato chiunque: la democrazia stessa, i giornalisti, i politici, incitando persino all’uso delle armi contro alcune categorie. E molti americani arrabbiati non hanno percepito queste sue esternazioni come un eccesso, ma come l’espressione del loro malessere: erano arrabbiati e volevano un politico che desse voce alla loro rabbia.

Il problema, secondo me, è proprio questo (al di là di Trump): in tutti i paesi occidentali cresce il desiderio di urlare contro qualcuno o qualcosa, il desiderio di arrivare a uno scontro, la voglia di umiliare l’avversario, di metterlo in ginocchio, in alcuni casi addirittura di aggredirlo. Lo slogan di Trump, "Make America Great Again" (MAGA), non esprime solo il sogno di rendere grande l’America, ma soprattutto di riportarla alla grandezza dopo che qualcuno – un traditore non meglio precisato – l’ha fatta cadere. La parola chiave è “Again”, non “Great” né “America”: avevamo una grandezza, l’abbiamo perduta, e ce la riprenderemo, facendo pagare il prezzo a chi ce l’ha tolta.

Questa rabbia assume insomma a mio avviso un forte sapore di rivalsa, una reazione di chi è stato escluso dallo sviluppo economico degli ultimi anni e ora cerca di prendersi una rivincita. Non è un caso che a votare Trump e i partiti populisti siano quelle categorie che non hanno visto crescere il loro potere d’acquisto negli ultimi decenni, o che si sono sentite più fragili e minacciate. La cosa paradossale è che questa rivalsa viene affidata a figure come Donald Trump o Elon Musk, che si sono arricchiti proprio in questi decenni, ai danni proprio degli arrabbiati cronici.

Ma il tema della rabbia emerge anche negli altri temi della nostra scaletta. La vicenda di Christian Raimo è emblematica in questo senso. Non so se lo conoscete: Raimo è un insegnante romano di storia e filosofia, molto attivo anche a livello politico e sociale, oltre che culturale. Nelle ultime elezioni europee si è candidato con Alleanza Verdi e Sinistra, ottenendo un buon numero di preferenze ma senza riuscire a essere eletto. Tuttavia, ciò che è al centro delle discussioni non è la sua candidatura ormai passata, ma alcune dichiarazioni rilasciate a una festa di Alleanza Verdi e Sinistra di qualche settimana fa.

In quell’occasione, Raimo – secondo quanto riportano molti giornali – avrebbe definito il ministro Giuseppe Valditara come “lurido” e “cialtrone”, aggiungendo queste testuali parole: «Da un punto di vista politico, Valditara va colpito, perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze del governo. Dentro la sua ideologia c’è tutto il peggio: la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione, il classismo, il sessismo. Se è vero che non è lui l’avversario, è vero che è il fronte del palco di quel mondo che ci è avverso, e quindi va colpito lì, come si colpisce la Morte Nera in Star Wars».

Per queste dichiarazioni, Raimo è stato sospeso dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio per tre mesi e lo stipendio gli è stato decurtato del 50%.

Leggendo i commenti sui social riguardo a questa vicenda, si trovano come al solito posizioni assai polarizzate: da un lato, c’è chi sostiene che Raimo sia vittima di censura e sottolinea come questo non sia il primo caso di intimidazione del governo davanti alle critiche; dall’altro, c’è chi invece ritiene giusta la punizione, affermando che, se un qualsiasi dipendente si esprimesse in questo modo verso il proprio datore di lavoro, verrebbe licenziato.

Purtroppo, non ho ancora letto un’opinione che tenti di fare il punto serenamente su questa vicenda, e allora provo a darla io (probabilmente, come al solito, scontentando gli uni e gli altri). Credo che ci siano due cose da dire: primo, con tutta la stima che si può provare verso un collega di indubbio valore, penso che Raimo abbia sbagliato, non tanto nella sostanza della critica quanto nel linguaggio usato; secondo, la sanzione appare esagerata e sicuramente ha il sapore della censura.

Siamo in un paese democratico, quindi chiunque ha il diritto di esprimere le proprie opinioni anche (e soprattutto) sulle politiche del governo; direi anzi che criticare il governo è essenziale, è il sale della democrazia, perché permette di migliorare il lavoro del governo stesso e tutela allo stesso tempo i diritti di tutti, anche di chi ha votato dall’altra parte. Dovremmo apprezzare di più il diritto di critica, anche quando questa critica è forte e veemente.

D’altro canto, penso anche che questo diritto debba essere esercitato con intelligenza, evitando un linguaggio che svilisca il valore della critica stessa. Le parole di Raimo – forse nella foga del momento – non sono state scelte, in questo senso, con grande cura; perché criticare Valditara si può (e forse si deve, perché nemmeno io condivido molte delle sue scelte), ma bisogna farlo con le parole giuste. E bisogna fare attenzione a non scivolare verso parole che possono suonare (anche solo velatamente) come violente o offensive. Altrimenti si corre il rischio di adottare quella stessa retorica che si rimprovera a Trump.

Perciò Raimo ha sbagliato, e poiché l’evento era pubblico e finito sui giornali, ci si poteva aspettare un richiamo, che forse sarebbe stato anche lecito. Quello che sorprende, però, è la sproporzione tra l’offesa arrecata e la sanzione ricevuta, sproporzione che appare davvero pesante. Considerando che esistono docenti che fanno ben di peggio senza essere neppure richiamati, ci si rende conto che il tema delle sanzioni è usato senza equilibrio.

Quindi non sbagliano neppure quelli che si dicono preoccupati per il clima che ormai si respira in Italia, un clima in cui puoi essere messo alla gogna sui social o sanzionato dal Ministero per una qualsiasi opinione sgradita. Ulteriore esempio: un paio di giorni fa Roberto Saviano ha criticato il governo per la gestione della violenza giovanile in Campania, e subito l’account social ufficiale di Fratelli d’Italia – il partito che esprime la premier – ha commentato con insulti, definendo Saviano «sciacallo», «senza dignità» e «uno dei peggiori scrittori che l’Italia abbia mai conosciuto».

Mi rendo conto quindi di essere un bel perbenista a dire che Raimo dovrebbe dir meglio quello che intende dire, quando il partito che guida il governo si esprime pubblicamente in questo modo. Ma capite anche che il clima non è buono: chi può aver voglia di criticare il governo, quando si rischia di essere offesi ovunque da gente che ha un largo seguito e che può aizzare il proprio fandom?

Parlavamo prima di hooligans, no? Ebbene, è come se un grande campione di calcio prendesse il microfono davanti a uno stadio pieno di suoi tifosi e dicesse: «Quel giornalista che vedete seduto là di fronte, in tribuna, è uno sciacallo senza dignità, uno dei peggiori giornalisti che il paese abbia mai conosciuto». Cosa diremmo? In primo luogo – indipendentemente poi dal fatto che il giornalista sia bravo o meno – diremmo che il calciatore dovrebbe cambiare mestiere, perché è un personaggio pubblico e deve imparare a gestire le critiche; in secondo luogo, che è un irresponsabile, perché rischia di aizzare una folla di cretini contro uno che fa solo il suo mestiere; in terzo luogo, che abusa del suo potere e del suo ascendente per zittire e intimidire tutti. Ebbene, la logica usata in questo caso da Fratelli d’Italia – ma in passato anche da altri partiti – è esattamente la stessa.

Chiudo con l'ultimo tema della scaletta, gli scontri ad Amsterdam, legati alla situazione in Medio Oriente. Come saprete, nella capitale olandese si è giocata qualche giorno fa una partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Fuori dallo stadio ci sono stati scontri, e si è parlato addirittura di una “caccia all'ebreo” da parte di alcuni gruppi di immigrati di origine araba contro i tifosi israeliani. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha evocato persino la Notte dei cristalli, il famigerato pogrom nazista contro gli ebrei del 1938.

Anche qui, i social si sono riempiti di tesi contrapposte: da una parte, chi vede nei fatti di Amsterdam una prova dell’antisemitismo crescente in Europa; dall’altra, chi afferma che i tifosi del Maccabi Tel Aviv avrebbero provocato gli arabi cantando cori inneggianti alla morte dei palestinesi e che quindi se la siano cercata.

Ancora una volta, non ho trovato opinioni ragionate su questa vicenda, ma solo tifoserie opposte. Il dibattito, di nuovo, mi ha ricordato quello che si accende quando viene assegnato un rigore contestato in una partita di calcio: i tifosi della squadra che sta per tirare il rigore giurano che era fallo evidente, mentre gli altri negano. E se si riuscisse a osservare le immagini, ci si renderebbe conto che spesso entrambe le tifoserie distorcono, chi più chi meno, i fatti a proprio vantaggio.

Nel caso di Amsterdam, le violenze contro i tifosi israeliani sono ovviamente da condannare, ma non sono così convinto che siano dettate solo da antisemitismo, dato che la tifoseria del Maccabi è nota per provocazioni simili, che anche in altri contesti hanno scatenato scontri. Probabilmente, in quello che è successo ad Amsterdam c’è un po’ di antisemitismo, sì, ma anche molta rabbia sorta da provocazioni francamente ingiustificabili. Tutti i giornali riportano ormai i cori che i tifosi israeliani avrebbero intonato per le strade della capitale olandese: «A Gaza non avete più scuole perché abbiamo ucciso tutti i bambini». Difficile dire che non ci sia stata provocazione.

Ma alla fine, qual è il punto della questione, qual è l’elefante nella stanza che non vogliamo vedere? Il fatto, banalissimo, che non tutti gli israeliani sono persone perbene e non tutti i palestinesi sono terroristi. Esistono israeliani orribili, sanguinari e razzisti, e sicuramente nella tifoseria del Maccabi ci sono esempi di questo tipo; ma questo non vuol dire neppure lontanamente che tutti gli israeliani siano così. Allo stesso modo, esistono palestinesi sanguinari e razzisti, orribili pure loro, ma questo non vuol dire neppure lontanamente che tutti i palestinesi siano così.

Eppure dall’una e dall’altra parte si lavora sempre per generalizzazioni: i “pro-pal” tendono a dare a tutti gli israeliani del nazista, i “pro-Israele” a tutti i palestinesi del terrorista. Senza contare che appena si cerca di iniziare un discorso serio sulla questione, si butta tutto in caciara e si ritorna alla logica delle tifoserie, degli hooligan.

Eppure, è chiaro che l’antisemitismo va condannato senza riserve, così come è legittimo e importante poter criticare Israele per le sue scelte politiche senza essere per questo accusati di odio razziale. Criticare il governo israeliano permette un confronto che può solo migliorare le sue scelte, allo stesso modo in cui dobbiamo essere altrettanto critici verso Hamas e le sue violenze, o verso anche le scelte delle varie comunità palestinesi in giro per il Medio Oriente e l’Europa.

Se perdiamo questo diritto di critica (o se smettiamo di concederlo agli altri), cadiamo nella stessa logica tribale che vediamo oggi sui social: una logica da stadio, dove si tifa per la propria squadra a prescindere dai fatti, in cui la propria squadra ha sempre ragione anche quando ha torto e la squadra avversaria ha sempre torto anche quando ha ragione. Questo approccio lo vediamo all’opera anche nella politica italiana e americana: è sempre un “noi contro loro”, senza tentare di capire le ragioni altrui.

Come dicevo all’inizio, abbiamo solo voglia di vincere, di prevalere, di avere una rivincita, senza considerare che per ottenere risultati, sia in politica che negli affari internazionali, più che lo scontro servirebbe l’incontro, più che la logica della vittoria servirebbe quella del compromesso, più che le parole violente servirebbe un linguaggio di tolleranza e apertura. Ma quando è stata l'ultima volta che avete sentito un politico di livello nazionale aprirsi sinceramente a un’opinione diversa dalla sua?

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo ora il punto su tutti i video e i podcast realizzati questa settimana:

Bauman e la globalizzazione: secondo e ultimo video dedicato al pensiero di Zygmunt Bauman

La libertà in filosofia [LibSophia, episodio 2]: secondo episodio del nostro percorso sul pensiero liberale, concentrandoci sulla prima parola chiave

Il senso della storia per Vico (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

I Fronti popolari nell'Europa degli anni '30 (per il podcast “Dentro alla storia”)

I Fronti popolari in Francia e Spagna (per il podcast “Dentro alla storia”)

Camus, le cadute e le salite

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Il nome della rosa di Umberto Eco: qualche giorno fa mi sono accorto, quasi per caso, che finora non vi ho mai proposto in questa rubrica un classico intramontabile come Il nome della rosa; ve ne ho parlato nei libri letti, e qua e là anche altrove, ma non ve l’ho mai segnalato qui. E invece qui, come libro della settimana, ci sta benissimo, soprattutto perché non può mancare nella libreria di un appassionato di storia. La trama credo la conosciate tutti: in un monastero del Trecento si verificano strani omicidi su cui è chiamato a indagare un frate francescano, Guglielmo di Baskerville. Lo potete acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

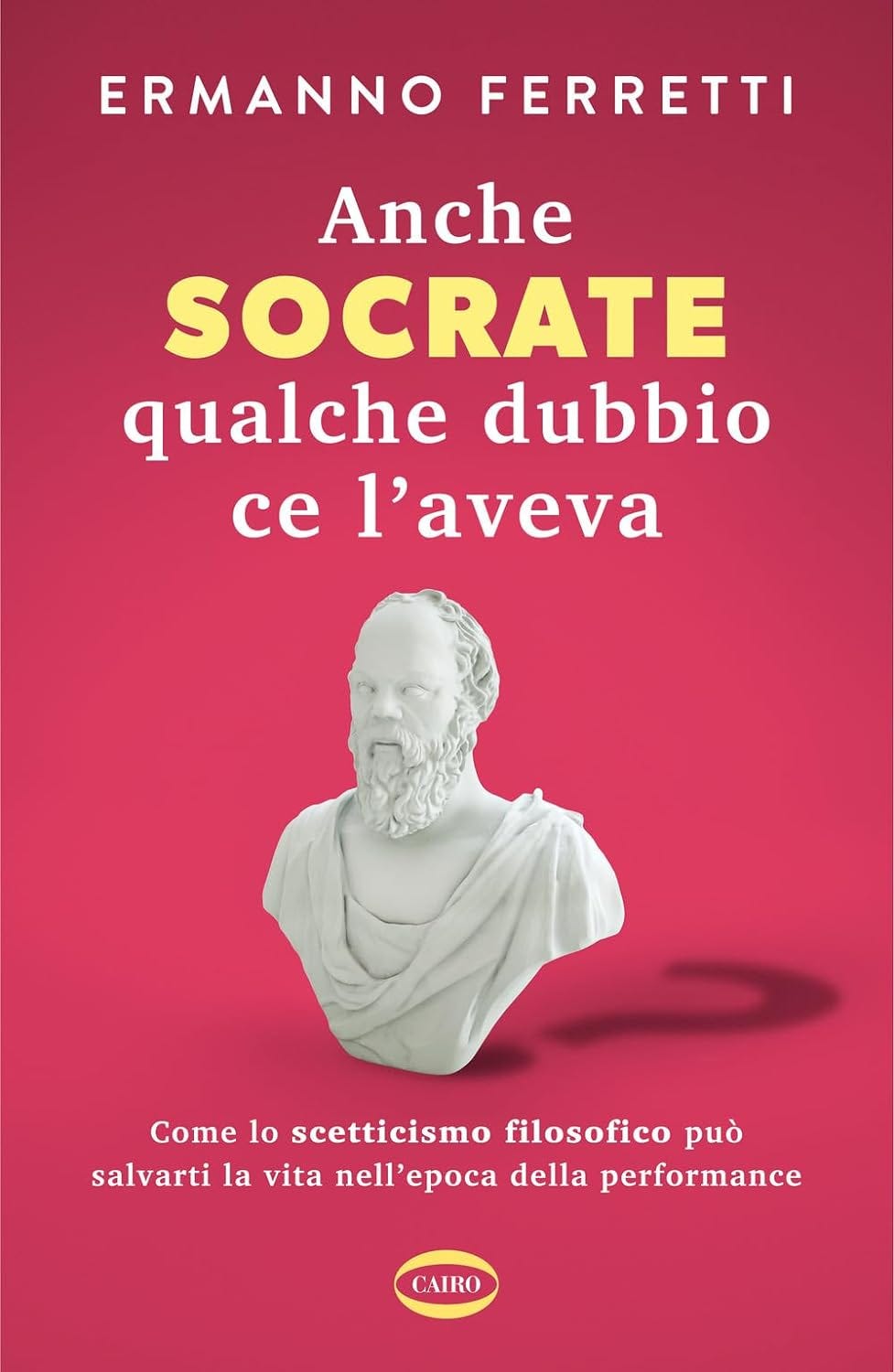

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo come sempre anche con qualche anticipazione su quello che vorrei proporvi nei prossimi giorni:

domani, martedì, ripartiremo da uno short dedicato nientemeno che a Fabrizio De André, visto che me l’avete chiesto in tanti;

mercoledì vorrei riuscire a pubblicare, poi, un video sui micenei, argomento che attende da un po’;

giovedì e venerdì torneranno i podcast, rispettivamente con l’introduzione all’Illuminismo e con l’inizio della Guerra civile spagnola;

sabato vorrei quindi proporvi la sesta puntata della lettura integrale del Candido di Voltaire;

domenica, forse, lancerò un video sulla Prima guerra del Libano, di cui è utile parlare visto che quella zona è tornata a essere molto calda;

lunedì prossimo infine, se tutto va bene, vi proporrò una nuova puntata del Corso di logica.

E questo è tutto anche per questa settimana. Fate i bravi, leggete tanti libri e tenete la mente aperta, resistendo sempre alla tentazione di diventare degli hooligan. Ciao!

Buonasera Professore,

Sono una donna spagnola che segue i suoi podcast da tempo, soprattutto Dentro alla storia. Gli ringrazio per il suo contributo a rendere la Storia e anche la Filosofia così avvincente. Ho imparato tantissimo con lui. Tuttavia mi permetto di segnalare per la precisione, una piccola inesattezza nella ultima puntata sui Fronti Popolari affinché possa correggerla nella prossima, visto che parlerà ancora sul tema. Si tratta del nome con cui si riferisce al Presidente del primo governo repubblicano (che poi diventerà peraltro Presidente della Repubblica). Anche se è vero che Díaz è il suo secondo cognome, non è stato mai chiamato così, ma con il primo cognome, cioè Azaña.

Spero di non offendere con questo commento. Grazie L.

Una riflessione sull’attuale polarizzazione politica : è curioso vedere che in un’epoca in cui le ideologie, le religioni se non sono scomparse, hanno sempre meno presa, gli elettori di destra e di sinistra litigano sempre, su tutto ; ma in fondo vivono nello stesso modo, hanno le stesse ambizioni , abitudini e le loro opinioni sono determinate solo in minima parte dalle loro scelte elettorali. Tutti in occidente in fondo vogliono sicurezza e benessere. Si ha la sensazione che le dispute socio-politiche avvengano in gran parte per scelta tribale, avendo il cuore che batte per una parte, in modo quasi romantico. Ci si sente parte di un gruppo identitario e se ne sposa in toto la linea di partito, si è fedeli e si parteggia in modo acritico ad esso. Si nota una visione manichea della politica e della storia. Mi rendo sempre più conto che non esistono i buoni ed i cattivi. Gli eventi sono complessi, ma una parte vede solo i crimini di una parte e minimizza o giustifica quelli dell’altra. Per dire che sembriamo lontanissimi ma fondamentalmente ormai su delle narrazioni. Poi , visti da vicino, nella vita vera, nelle scelte politiche quotidiane, un ipotetico extraterrestre non ci saprebbe distinguere.