L'importanza della modestia e delle prossime elezioni europee, ma parliamo anche di Giacomo Matteotti, Baby Reindeer, Elio e le storie tese, Aristotele, Max Weber, Good Bye Lenin! e A Taxi Driver

Si stanno avvicinando molte scadenze. Questa, in primo luogo, è l’ultima settimana di scuola, e presto cominceranno prima gli scrutini e poi gli Esami di Stato. Stamattina speravo potessero uscire, a questo proposito, le commissioni d’Esame, per sapere dove sarò a far esami nella seconda metà di giugno e a inizio luglio, ma per il momento ancora niente: speriamo di saperne di più domani.

La seconda scadenza è fissata per il prossimo 7 giugno, data di uscita in tutte le librerie (finalmente) di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Visto che me l’avete chiesto in molti: sì, ci sarà anche la versione digitale, disponibile su tutti gli store online. So che molti l’hanno già preordinato, ma per ora nessuno l’ha ancora letto, quindi il momento clou in realtà arriva ora: sono curioso di leggere i vostri commenti. E di vedere anche le vostre foto: se lo comprate, condividete una vostra immagine col libro su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook o qualsiasi social network usiate. E taggatemi.

Ah, quasi dimenticavo: se il libro non l’avete ancora ordinato, potete rimediare subito qui:

C’era poi un’altra scadenza, che ormai è passata ma su cui vale la pena di ritornare brevemente: lo scorso 30 maggio si sono celebrati i cento anni esatti dall’ultimo discorso che Giacomo Matteotti tenne alla Camera dei Deputati contro il fascismo. Pochi giorni dopo quell’intervento, il deputato delle mie terre venne rapito e ucciso dai fascisti, in un attentato di cui si assunse la responsabilità lo stesso Mussolini. Per ricordare quel momento così decisivo (e a suo modo così eroico e drammatico) della nostra storia, la scorsa settimana assieme a un gruppo di miei studenti abbiamo creato un piccolo flash mob a Rovigo: se non c’eravate, guardate com’è andata in questo breve video. Devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato a quell’evento: alle quattro, bravissime ragazze che hanno letto il discorso; agli altri ragazzi e ragazze che hanno dato una mano con le riprese, le schede di memoria, i droni e così via; e anche a tutti gli studenti e le studentesse che sono venuti in piazza, lasciando da parte per un momento altri impegni.

Per ora basta con le scadenze, ma altre novità sono in lavorazione. Anno intenso, questo 2024; dal punto di vista lavorativo, il più intenso fino ad ora. Intanto noi, però, cominciamo con la newsletter.

Quello che ho letto

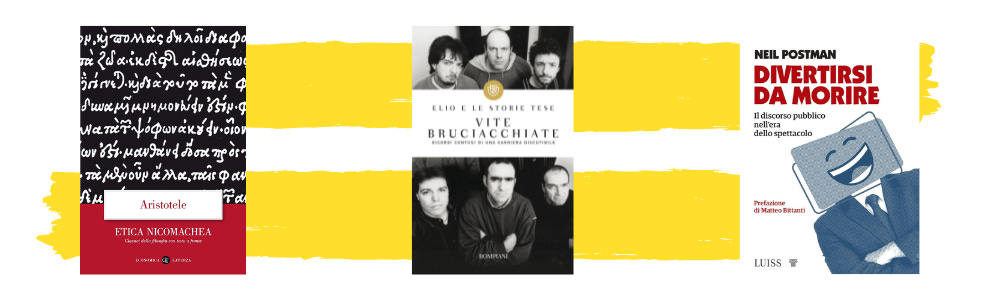

E iniziamo come sempre coi libri. Libri tra loro molto diversi, questa settimana: in elenco c’è un classico come l’Etica Nicomachea di Aristotele; c’è un libro faceto, come l’autobiografia degli Elio e le storie tese; e c’è un saggio contemporaneo, come Divertirsi da morire. Procediamo.

Etica Nicomachea di Aristotele: da qualche settimana sto leggendo, per la verità meno velocemente di quanto vorrei, l’Etica Nicomachea di Aristotele, un capolavoro della storia della filosofia, uno dei libri più letti e commentati della nostra cultura occidentale. Non è una lettura semplice, per la verità: non tanto perché il linguaggio usato dal filosofo greco sia astruso o complesso, quanto proprio per il procedere lento, preciso e estremamente approfondito della disanima dell’allievo di Platone. Il problema è proprio questo: che il libro entra praticamente in ogni dettaglio, in ogni questione; che non si accontenta – come spesso accade con le riflessioni etiche – di darti una regola generale che poi tu dovresti applicare caso per caso, ma ti illustra un’infinità di esempi, sviscerando questo principio generale in ogni ambito della vita. Così, la norma del “giusto mezzo”, che rappresenta il cuore dell’Etica Nicomachea, viene mostrata fin da subito e resa chiara nei primi capitoli; ma poi si susseguono decine e decine di pagine in cui Aristotele questa regola ce la applica punto per punto, esaminando tutte le singole virtù, presentandocele nel dettaglio e cercando di farci capire come ricavare questo giusto mezzo nelle varie situazioni quotidiane. Il che aiuta a comprendere, certo, ma appesantisce allo stesso tempo la lettura. In ogni caso il libro devo finirlo in fretta, perché tra pochi giorni probabilmente ci sarà il Club del libro in cui dovremo discuterne, pertanto mi attendono alcune nottate di lettura intensa. Se vi interessa, il libro potete acquistarlo qui.

Vite bruciacchiate di Elio e le storie tese: questa biografia (un po’ biografia, un po’ autobiografia, a dire il vero) degli Elio e le storie tese è un po’ datata. Il copyright me la ascrive addirittura al 2006, e di sicuro da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e il libro avrebbe bisogno, dunque, di un bell’aggiornamento. C’è da dire, però, che gli anni d’oro del gruppo milanese sono stati indubbiamente quelli a cavallo tra la fine degli anni '80 e i primi anni '00, e lì si concentra grossomodo quello che d’importante c’è da sapere sulla band. Rileggere le storie di quegli anni, tra l’altro, ha un effetto benefico su uno come me, che negli anni '90 scopriva la band prima sui banchi di scuola, con le cassette pirata, e solo poi in televisione o nei dischi veri e propri: e l’effetto benefico ce l’ha perché mi fa ritornare per qualche momento al tempo in cui ero più giovane e pieno di entusiasmo per le cose nuove. Il libro, se volete anche voi immergervi in quegli anni, potete comprarlo qui.

Divertirsi da morire di Neil Postman: nella mia esperienza, quando mi trovo a leggere un libro sui mass media mi capita di vedermi tornare alla mente il vecchio saggio di Umberto Eco intitolato Apocalittici e integrati. In quel testo, pubblicato per la prima volta addirittura nel 1964, Eco riusciva a cogliere il punto di buona parte dei discorsi che i sociologi e i filosofi imbastiscono ormai da parecchio tempo sulla cultura di massa: da un lato ci sono gli “apocalittici”, quelli cioè che pensano che il mondo stia andando verso la rovina e che la società di massa abbia distrutto ogni forma d’arte e d’originalità; e dall’altro ci sono gli “integrati”, che invece si esaltano acriticamente davanti ad ogni nuovo prodotto televisivo o tecnologico. La verità, sosteneva all’incirca Eco, stava ovviamente nel mezzo: anche nel mondo dell’industria culturale era possibile proporre prodotti di qualità, addirittura opere d’arte, anche se ovviamente i mass media proponevano sfide difficili e tendevano ad appiattire il gusto e lo stile. Be’, Divertirsi da morire è un saggio che risale addirittura al 1985 ma che è stato portato in Italia di recente dalla LUISS University Press, per via del grande successo ottenuto in tutto il mondo: eppure, dalla prima manciata di pagine che ho letto, siamo nel classico campo del commento “apocalittico”, come lo definirebbe Eco. La tesi di Postman – venuto a mancare a inizio anni Duemila – è semplice: la televisione ci fa divertire, ci intrattiene continuamente, e così facendo sta uccidendo il nostro modo di pensare e comprendere il mondo. Appunto: stiamo andando, ridendo, verso l’apocalisse. Mi vien da dire: fortuna che Postman non ha fatto in tempo a vedere gli smartphone e i social network, altrimenti chissà che cosa ne avrebbe scritto. Attenzione: non dico che Postman scriva fandonie; anzi, c’è molto di vero in vari suoi discorsi. È però il piglio così catastrofico e, ancora una volta, “apocalittico” che alla fine un po’ indispettisce. E indispettisce non tanto perché io voglia difendere la televisione – anch’io ne ho un’opinione pessima –, ma perché in certe frasi mi pare di percepire molto snobismo: quando ci si lamenta dei politici che vengono votati dagli elettori perché telegenici, di fatto ci si lamenta dell’ignoranza del popolo; quando ci si indigna per il successo di programmi stupidi, di fatto ci si lamenta dei gusti del pubblico. E quando non si vede speranza in tutto questo, di fatto si sottintende l’idea che il popolo non possa elevarsi. A volte questi “apocalittici” sono considerati (o si presentano come) intellettuali di sinistra, come nel caso di Theodor W. Adorno, il “re” degli “apocalittici”: ma lo sono davvero? Il libro, se vi interessa, può essere acquistato qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film, con ben due pellicole legate alla storia e una serie tv che ho finalmente finito.

Good Bye, Lenin! (2003), di Wolfgang Becker, con Daniel Brühl, Katrin Sass, Čulpan Nailevna Chamatova: quando ci si avvicina alla fine dell'anno scolastico e rimane qualche ora libera (a patto che si sia finito il programma e si siano svolte le ultime verifiche), mi piace, se la classe risulta interessata, far vedere dei film che possano aiutare a riflettere su alcune parti del programma o a fissare nella memoria alcuni fatti. Ad esempio in quinta non è raro che in queste occasioni mostri dei film legati alla storia del '900: da un po' di tempo, infatti, mi sono accorto che c'è un forte scarto tra quelli della mia età, che hanno vissuto – magari anche grazie alla televisione e ai notiziari – alcuni momenti topici della storia recente, e le generazioni più giovani, per le quali anche gli eventi degli anni '80 o '90 sembrano antichi tanto quanto la Guerra dei Trent'anni. Per fortuna sui grandi fatti della storia recente abbiamo dei film ben strutturati ma non pesanti, film che possono restituirci almeno l'atmosfera di quei grandi passaggi storici, in modo che per i ragazzi quegli avvenimenti non rimangano solo parole su un libro. Tutta questa lunga premessa serve a spiegarvi come mai questa settimana a una delle mie quinte ho fatto vedere Good Bye, Lenin!, film che loro hanno scelto all'interno di una lista di mie proposte. La pellicola, che forse già conoscete, è molto simpatica e ben fatta e permette di ripercorrere, da una prospettiva molto umana, le vicende della caduta del Muro di Berlino e della riunificazione tedesca. Il protagonista è infatti Alex, un giovane ragazzo di Berlino Est, ritratto tra il 1989 e il 1991: figlio di una madre devota al Partito Comunista e di un padre che è scappato ormai da diversi anni in Occidente, Alex vive gli eventi della caduta del Muro in modo più drammatico di molti suoi coetanei, visto che proprio nel momento in cui scatta la rivolta, la madre ha un attacco di cuore ed entra in coma. Quando questa madre poi si risveglia, a Muro già caduto, Alex e la sua famiglia decidono, per non traumatizzarla, di farle credere che la DDR sia ancora in piedi, ricostruendone i telegiornali e mascherando il processo di rapida occidentalizzazione che sta attraversando l’ex Repubblica democratica. Il film, oltre a essere bello e anche divertente, permette di comprendere la delusione per le promesse tradite non solo nella Germania orientale ma forse in tutto l'est Europa, visto che questa apertura all'Occidente non ha significato un rapido ingresso nel benessere, come alcuni speravano. Se oggi in Germania, e soprattutto nelle regioni dell'ex Germania est, sono così forti partiti che si richiamano addirittura al passato nazista, qualche motivo è forse da ricercare anche in questa piccola rivoluzione che non ha portato tutti i frutti che si sperava portasse. Il film, se vi interessa, lo potete acquistare qui.

Baby Reindeer episodio 1.07 (2024), di Richard Gadd, con Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau: questa settimana ho terminato, come anticipavo, la visione della miniserie Baby Reindeer, disponibile su Netflix e di cui si è abbastanza parlato nelle settimane scorse. Il tema è scabroso e, purtroppo, anche attuale: Richard Gadd, comico scozzese, racconta infatti una sua dolorosa vicenda personale, in cui è stato vittima di persecuzione da parte di una stalker. La storia è forte, dura, emotivamente piuttosto disturbante: sia perché la stalker in questione ha molti problemi psicologici, a volte anche con esiti aggressivi; sia perché la stessa vittima, Gadd, ha un rapporto complicatissimo con la sessualità ma più in generale con le relazioni interpersonali. La cosa che fa mettere davvero le mani nei capelli, durante la visione della serie, non è infatti tanto (o solo) la pazzia della donna che tormenta il protagonista, quanto il fatto che è proprio il protagonista, in certi frangenti, a darle corda, ad alimentare (volente o nolente) questa mania. Insomma, se anche il settimo episodio risolve le questioni rimaste in sospeso e chiude il tutto, vien da pensare, in ultima istanza, che in questo caso un po’ di responsabilità forse era da ascrivere anche a Gadd stesso (che, d’altra parte, fa una scelta, nel finale della serie, davvero incomprensibile, ripresentandosi a casa di Darrien). So che con queste parole si rischia di cadere nella formula del victim blaming, della colpevolizzazione della vittima, e in effetti Gadd – per vicende che esulano anche dalla questione della stalker – vittima lo era per davvero, ma allo stesso tempo vien da chiedersi quanto certi nostri comportamenti possano aiutare a migliorare o peggiorare certe situazioni. Guardatevi lo show, e credo capirete cosa intendo dire. Intanto, se vi interessa, la serie la trovate, come detto, su Netflix.

A Taxi Driver (2017), di Jang Hoon, con Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin: nonostante la Corea del Sud sia sempre più spesso rappresentata in film di successo (ricordate Parasite) e serie tv (Squid Game), in realtà della sua storia recente conosciamo, qui in Occidente, poco o nulla. Sappiamo com’è la Corea del Sud oggi, conosciamo un po’ di cose perfino della storia della Corea del Nord nel Novecento, ma ignoriamo cosa sia successo in Corea del Sud anche solo trent’anni fa. Da questo punto di vista, A Taxi Driver colpisce come un pugno nello stomaco: perché ci mostra una realtà poco nota ma terribile, tratta delle vicende recenti di quel paese. Un po’ di contesto, per capire: dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la Corea del Sud ha vissuto una storia assai frastagliata, con ben sei diverse repubbliche che si sono alternate al potere, alcune (come quella attuale) dal carattere più spiccatamente democratico, altre autoritarie o semi-autoritarie. Poco dopo uno di questi numerosi colpi di stato, nel maggio 1980, scoppiò una rivolta nella città di Gwangju, nel sud del paese. In quella metropoli gli studenti universitari cominciarono a protestare contro il governo militare che era da poco stato messo in piedi, ma la rivolta venne soffocata nel sangue con un vero e proprio massacro compiuto dalle forze militari nell’arco di poche ore, massacro che si tentò di tenere a lungo nascosto. Il film si innesta su tutto questo: il protagonista è infatti un tassista di Seul che viene assunto da un reporter tedesco affinché lo porti proprio a Gwangju per documentare quanto sta avvenendo. Il tassista non ne sa nulla di politica, e viene ingolosito solo dal lauto compenso che gli viene promesso; ma una volta giunto nella città degli scontri, si rende conto dei soprusi delle forze armate e inizia a parteggiare per i rivoltosi. Il film, dunque, parte coi toni della commedia, ma ben presto si rivolge in tragedia, colpendo in maniera molto forte. È una storia ben raccontata, poco retorica e con qualche buona scena; tra l’altro, il protagonista, Song Kang-ho, è lo stesso attore che solo un paio d’anni più tardi sarebbe diventato noto al pubblico di tutto il mondo per la sua interpretazione in Parasite. Se lo cercate, lo trovate su Amazon Prime Video.

Quello che ho pensato

Come ho detto, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva sta per uscire, nei prossimi giorni, in tutte le librerie. Ma c’è un punto che è centrale nel libro e su cui oggi mi vorrei soffermare anche qui: l’importanza della modestia.

Ne parlavo, durante la diretta mensile per gli abbonati, qualche giorno fa su YouTube, citando quello che ormai sempre più spesso si vede sul web. Il nostro tempo mi sembra segnato infatti da tanti problemi, da tante questioni aperte, ma in generale anche – perfino a livello molto basso – da una certa mancanza del senso della modestia.

Aprite YouTube, solo per fare un esempio, e scorrete tra i video che l’algoritmo vi propone. Troverete persone in molti casi che parlano di politica estera, di videogiochi, di economia, di massimi sistemi, magari anche di filosofia e di storia. Quante di esse sono esperte di ciò di cui parlano? Quante di esse hanno ad esempio un titolo di studio che possa confermare la bontà della loro preparazione sull’argomento di cui stanno discutendo?

Attenzione, non voglio fare la solita tirata sull’importanza degli esperti: è un discorso anche quello importante, necessario, ma non è il momento di farlo oggi. Quello che mi interessa è la modestia. E la modestia, nei video su YouTube, manca quasi sempre.

Sul web siamo tutti esperti, la sappiamo lunga. Non proponiamo un’idea politica, ma pretendiamo di raccontare “la verità” sulla politica, anche quando di politica ne capiamo poco; non proponiamo un metodo di studio, ma “il miglior metodo di studio”, come se avessimo scovato il segreto che pochi possono conoscere; non diamo dei suggerimenti, ma raccontiamo “il modo perfetto (e segreto) per raggiungere i vostri scopi”.

È inevitabile che sia così, quando si vuole catturare l’attenzione. Se nel titolo del tuo video scrivi: “Un metodo come un altro, abbastanza efficace ma che non fa miracoli, per far soldi”, sul video non clicca nessuno. Se invece scrivi: “Il metodo migliore per far soldi”, qualcuno ci casca e va a vedere. Poi in realtà, nel video, quello che viene realmente presentato è solo un metodo come un altro, abbastanza efficace ma che non fa miracoli (oppure, nel peggiore dei casi, un metodo truffaldino): ma non lo si può dire a voce alta.

Questo atteggiamento clickbait che ormai conosciamo fin troppo bene sul web, però, si ritrova sempre più spesso anche al di fuori di internet. I quotidiani sono ormai pieni di posizioni apodittiche, di verità calate dall’alto che nessuno si è mai premurato di dimostrare, a cui dovremmo credere solo per via della fama dell’articolista di turno. Tutti dispensano verità su tutti i temi: una verità al giorno, dall’economia alla società, dalla scienza all’etica.

Anche alle presentazioni dei libri – libri che dovrebbero essere la roccaforte del pensiero lento e modesto – capita ormai sempre più spesso di sentire ostentare la stessa sicumera, la stessa vanità. Tanto che, quando senti qualcuno dire: «Ma io in realtà non sono certo un esperto di questo tema», ti vien quasi da commuoverti. Vien voglia di andare di corsa ad abbracciarlo, questo esempio di modestia: in un mondo in cui tutti si esprimono su tutto, c’è ancora qualcuno che si astiene, o che almeno lo fa con qualche cautela.

Eppure, a ben guardare, la modestia è ciò di cui avremmo – tutti noi, compreso anche il sottoscritto – un estremo bisogno. E ce lo insegna proprio Socrate, che non a caso occupa una posizione centrale anche nel titolo del libro da cui siamo partiti: se di dubbi ne aveva (e tanti) anche lui, quanti non dovremmo averne noi, che viviamo in un mondo ancora più complesso e ingarbugliato del suo?

Rimaniamo tutti affascinati dalla sicurezza, da chi si sa vendere, da chi presenta la propria merce come la migliore; eppure i più affidabili, a ben guardare, sono quelli che invece volano bassi, ti manifestano i loro limiti e le loro incertezze e non cercano certo di trarti in inganno.

Provate a rifletterci un attimo. Paradossalmente, le bugie appaiono sempre certe, mentre le verità (o le parziali verità) sono fragili. Un bugiardo patologico, un mentitore seriale, non mostra certo alcun cedimento: la forza della sua bugia sta proprio, anzi, nella sicurezza con cui la esprime. Provate a traslare tutto questo in campo politico: e avrete leader che vi promettono mari e monti, che hanno la facile soluzione per ogni problema del mondo, slogan semplici e fortissimi che sembrano renderli molto sicuri di loro stessi. Eppure, quegli slogan sono sempre, da un certo punto di vista, tutti falsi.

Prendiamo anche solo la propaganda elettorale in vista di queste elezioni europee. Ho cercato, per fare un esperimento, i manifesti elettorali di quelli che, stando ai sondaggi, sono i quattro principali partiti politici italiani: ovvero Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega (anche se Forza Italia, secondo certe rilevazioni, potrebbe superare il partito di Matteo Salvini). E sono incappato, nel migliore dei casi, in una serie di manifesti pieni di rosee aspettative che – a leggere lì – sembrano facilissime da realizzare, e nel peggiore dei casi in bugie piuttosto allarmistiche.

Vediamoli, questi slogan. Fratelli d’Italia, ad esempio, parte con: «Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa». Non si capisce se sia un dato di fatto o un auspicio: sicuramente si esprime una fortissima sicurezza che Meloni si possa imporre su tutto il continente. La Presidente del Consiglio cambierà non solo l’Italia, ma anche la Germania, la Francia, la Spagna, il Belgio? Anche a voler essere ottimisti e a pensare che questo sia davvero possibile, direi che di modestia se ne vede poca, anzi zero.

Il Partito Democratico risponde con: «Aria pulita, non veleni», e una foto del cielo. Bello, certo: chi vorrebbe il veleno nell’aria? Ma quindi mi stai dicendo che se ti voto avrò sempre aria pulita? E in un altro manifesto: «Un’Europa per la pace, non di guerra». Ok, bene: quindi se ti voto finisce la guerra? Anche in questo caso, gli auspici paiono essere un po’ fuori portata.

I manifesti del Movimento 5 Stelle sono stati quelli più difficili da scovare, ma alla fine son saltati fuori pure loro. Lo slogan è: «L’Italia che conta», forse lavorando anche sul gioco di parole tra “conta” e Conte, alias Giuseppe Conte, il leader che campeggia spesso nei manifesti. Subito sotto c’è, di solito, anche l’hashtag “#pace”. Sembra un mix – per quanto riguarda il messaggio più diretto – tra quello che dice Meloni e quello che dice il PD; e ha, di fatto, gli stessi difetti di entrambi.

La Lega, infine, è stato forse il partito che ha colpito più duro. Ha alternato in queste settimane manifesti molto diversi, ma qui dalle mie parti, in Veneto, hanno fatto molta sensazione alcuni cartelloni che recitavano: «Cambiamo l’Europa prima che lei cambi noi» (accompagnati da immagini di donne in burqa o di Ursula von der Leyen vestita da dittatrice). Ora, temiamo che l’Europa ci imponga il burqa o che la von der Leyen ci tolga i diritti costituzionali? Negli scorsi cinque anni questo è accaduto? Ci sono stati dei passi in quella direzione? O ci si sta inventando di sana pianta dei problemi che non esistono?

Capite bene, credo, che già qui abbiamo una serie di problemi. Ma come sarebbero quegli stessi manifesti in versione “modesta” e forse più onesta? Ecco come li vedrei io:

«Con Giorgia proveremo a cambiare l’Europa, ma onestamente non so se ce la facciamo. Magari se ci va bene cambiamo uno o due regolamenti»

«Ci piacerebbe la pace, proveremo a chiederla di più ma sappiate già che Putin e Netanyahu se ne sbattono di quello che diciamo noi»

«A noi piacerebbe contare e piacerebbe la pace, però chissà, siamo all’opposizione pure in Italia, figurati in Europa»

«Ci piace lamentarci un sacco delle cose nuove che arrivano dal mondo, ma tanto il nuovo non si ferma quindi ci lamentiamo e basta»

Capite bene che manifesti del genere sono invotabili. E che, almeno, c’è un pregio nei manifesti attuali: che per lo più promettono cose ancora da venire. Non dicono bugie enormi su cose già presenti, ma fanno piuttosto promesse che non potranno mantenere.

Quelli che dicevano bugie enormi sul presente erano, d’altra parte, i leader totalitari: loro plasmavano la realtà con le loro parole, la inventavano. E proprio in quel caso la pericolosità della mancanza di modestia diventava evidente in tutta la sua forza. Mussolini diceva che l’Italia era forte e aveva un destino assegnatole dalla storia, e così mandava i soldati a morire. Hitler diceva che gli ebrei erano inferiori, e così li eliminava fisicamente. Stalin sosteneva che i kulaki fossero nemici del popolo e così li inviava nei gulag. Asserzioni assunte come vere, che nessuno poteva mettere in dubbio, che portavano a tragedie.

La sicurezza è tragica, il dubbio è salvifico. Se invece di dire “L’Italia è forte”, dici “L’Italia è così così”, mica ti imbarchi in guerre incerte. Il dubbio ti costringe ad andare cauto sulle tue decisioni, a non esagerare mai. Certo, così non ti slanci verso nulla di grandissimo; ma – considerando che l’uomo è molto più propenso alle grandi tragedie che ai grandi successi – allo stesso tempo ti metti al riparo dal dramma.

La modestia, quindi, è un buono strumento di lavoro, mette al riparo dagli errori più marchiani e aiuta a non ergersi a giudici supremi del mondo, della società o della realtà. Dovremmo iniziare a praticarla di più – anch’io, sia chiaro –, nella vita quotidiana, di tutti i giorni. Rispondere “Non lo so” a molte domande, astenersi dal giudicare troppo drasticamente le cose, esercitarsi a scrivere quegli slogan invotabili che dicevamo prima. E apprezzare chi già fa così, chi non si monta la testa e ti promette solo quello che può obiettivamente fare.

Sta diventando merce rara, questo atteggiamento, e me ne rendo ben conto, ma è anche e soprattutto colpa nostra: perché ci lasciamo troppo facilmente incantare dalla sicumera. Se ridessimo di gusto di chi si crede un gran maestro e si presenta come un guru, forse i supposti guru sarebbero meno.

Stiamo andando, tra l’altro, verso gli Esami di Stato, quelli che normalmente vengono ancora chiamati dalla stampa e dai ragazzi Esami di maturità. Se siete studenti, sicuramente cercherete di non fare un esame modesto, nel senso che cercherete di esprimervi nel miglior modo possibile; ma vi auguro di essere, questo sì, modesti.

Questo vi consiglio: di accostarvi allo studio, alle questioni, alle verifiche con l’atteggiamento di chi ha studiato ma sa bene che quel che ha studiato non basta per capire il mondo; con l’atteggiamento di chi ci prova ma sa bene che il suo tentativo è timido, superficiale e passibile di infiniti miglioramenti. Non c’è niente di più stupido di vedere un ragazzino di 19 anni che ha la soluzione facile facile per la Guerra a Gaza o in Ucraina, che sa (o crede di sapere) come risolvere i problemi sociali del nostro tempo o che pensa di avere la chiave per sistemare la scuola italiana. Ricordate, giovani: anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, quindi figuratevi quanti dovreste averne voi.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora il punto, inevitabile, sui video e sui podcast usciti questa settimana:

L'ultimo discorso di Giacomo Matteotti: flash mob per il centenario: come già anticipato, ecco la breve manifestazione che abbiamo svolto a Rovigo

Dalle idee di Locke alla conoscenza (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La catena della conoscenza per Locke (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Verso il biennio rosso europeo (per il podcast “Dentro alla storia”)

La Germania della Repubblica di Weimar (per il podcast “Dentro alla storia”)

La cultura del narcisismo per Lasch

@scrip79Viviamo in una società narcisista, in cui l'individuo ha ormai rinunciato a migliorare il mondo e ha preferito migliorare se stesso? Ce lo chiediamo assieme a Christopher Lasch, il sociologo che per primo ha proposto questa lettura #filosofia #sociologia #narcisismo #christopherlasch #anchesocratequalchedubbiocelaveva

@scrip79Viviamo in una società narcisista, in cui l'individuo ha ormai rinunciato a migliorare il mondo e ha preferito migliorare se stesso? Ce lo chiediamo assieme a Christopher Lasch, il sociologo che per primo ha proposto questa lettura #filosofia #sociologia #narcisismo #christopherlasch #anchesocratequalchedubbiocelavevaTiktok failed to load.

Enable 3rd party cookies or use another browser

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il canale

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber: ci sono pochi testi che, nella prima metà del Novecento, hanno avuto un’influenza paragonabile a questo libro di Max Weber. Come forse saprete, venne scritto tra il 1904 e il 1905 e sosteneva una tesi per l’epoca innovativa: che la mentalità calvinista avesse costituito una delle pre-condizioni più importanti per lo sviluppo, in epoca moderna e contemporanea, del capitalismo. Tanto amata quanto osteggiata, questa tesi è però emblematica del modo di procedere e ragione di Weber, che merita di essere analizzato. Il libro, immancabile in ogni buona biblioteca, si può comprare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un nuovo modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ne è comparso uno nuovo chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo come sempre anche con qualche anticipazione su quello che arriverà sul canale durante questa settimana:

domani arriva il video che sarebbe dovuto uscire oggi, cioè uno speciale sulle elezioni europee;

mercoledì credo toccherà a un video su tutta la crisi del 1929 in un’ora;

giovedì, se tutto va bene, potrei fare una diretta aperta a tutti, in cui esamino le novità più importanti dell’attualità degli ultimi mesi, soprattutto in vista dell’Esame di Stato;

venerdì e sabato sarà poi la volta dei podcast, dedicati rispettivamente alla politica di Locke e ancora alla Germania di Weimar;

domenica e lunedì prossimi, infine, ci saranno due appuntamenti importanti (l’ordine dei quali però è ancora da definire): da un lato ci sarà il Club del Libro dedicato all’Etica Nicomachea di Aristotele, mentre dall’altro voglio preparare un video tutto incentrato sulla figura di Giacomo Matteotti visto che il 10 ricorre l’anniversario della sua morte.

E questo è tutto anche per questa settimana. Non dimenticatevi di passare in libreria per Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva e ci troviamo qui tra sette giorni esatti.

Buon giorno , secondo me il crescente aumento dei partiti neonazisti in Germania e´ la reazione dei tedeschi della ex Germania Est a un sistema di mercato al quale non riescono ad adattarsi : essi , gli Oessi , come si chiamano qui continuano a voler ricevere un aiuto dallo stato . Non gliene faccio una colpa : per questo ero contrario alla riunificazione .

E´ comprensibile che chi ha sempre vissuto sotto il socalismo sia stato privato del senso dell iniziativa , necessario a vivere nella societa´ capitalista . Mi preoccupa il crescente successo di AfD , Alternativa per la Germania , che ha in programma , in caso di vittoria , la Remigrazione.

Essi intendono espellere dalla Germania tutti gli stranieri residenti in Germania ma anche gli stranieri con la cittadinanza tedesca . Per me , gli stranieri residenti in Italia che hanno la cittadinanza italiana sono italiani come tutti ! Questo da´ un idea della visione nazista di AfD!