Quanto ci piace puntare l'indice sui social network, ma parliamo anche di Inter-Barcellona, Porco Rosso, Israele e Palestina, Annibale, Asterix e Obelix, Achille Campanile e Zia Mame

Inizio a provare nostalgia per quando si parlava di tutto fuorché di grave attualità. Lo ricordate? Basta andare indietro di due o tre anni con la memoria, e ci si accorge che i feed dei nostri social network, allora, erano pieni di vacanze, mascherine tolte, ironia e spensieratezza (o almeno a me piace pensare che lo fossero). Oggi abbiamo guerre, polemiche su papi e cardinali, molto livore.

Ce lo siamo detti già altre volte: i social tendono a polarizzare le opinioni e soprattutto a spingerci su posizioni moralistiche. Non servono a dire agli altri come la pensiamo e a portarli sulle nostre posizioni, ma principalmente a dividerci in santi e peccatori: da un lato ci sono io (e quelli che si accodano a me), gli unici ancora buoni, bravi, giusti, morali; dall’altro tutti gli altri, immorali, violenti, nazisti.

Ne abbiamo parlato, qualche giorno fa, tra le altre cose anche ad un bell’incontro che si è tenuto qui in provincia di Rovigo, organizzato da una scuola del territorio. L’ho intitolato “Il valore del dubbio” e sono venute fuori domande e analisi interessanti. Ecco, il bello è questo: che mentre sui social siamo tutti l’uno contro l’altro, tutti a puntare il dito, per fortuna fuori dai social c’è ancora spazio per una discussione franca, per gettare degli stimoli, per riflettere, senza per forza essere d’accordo su ogni cosa.

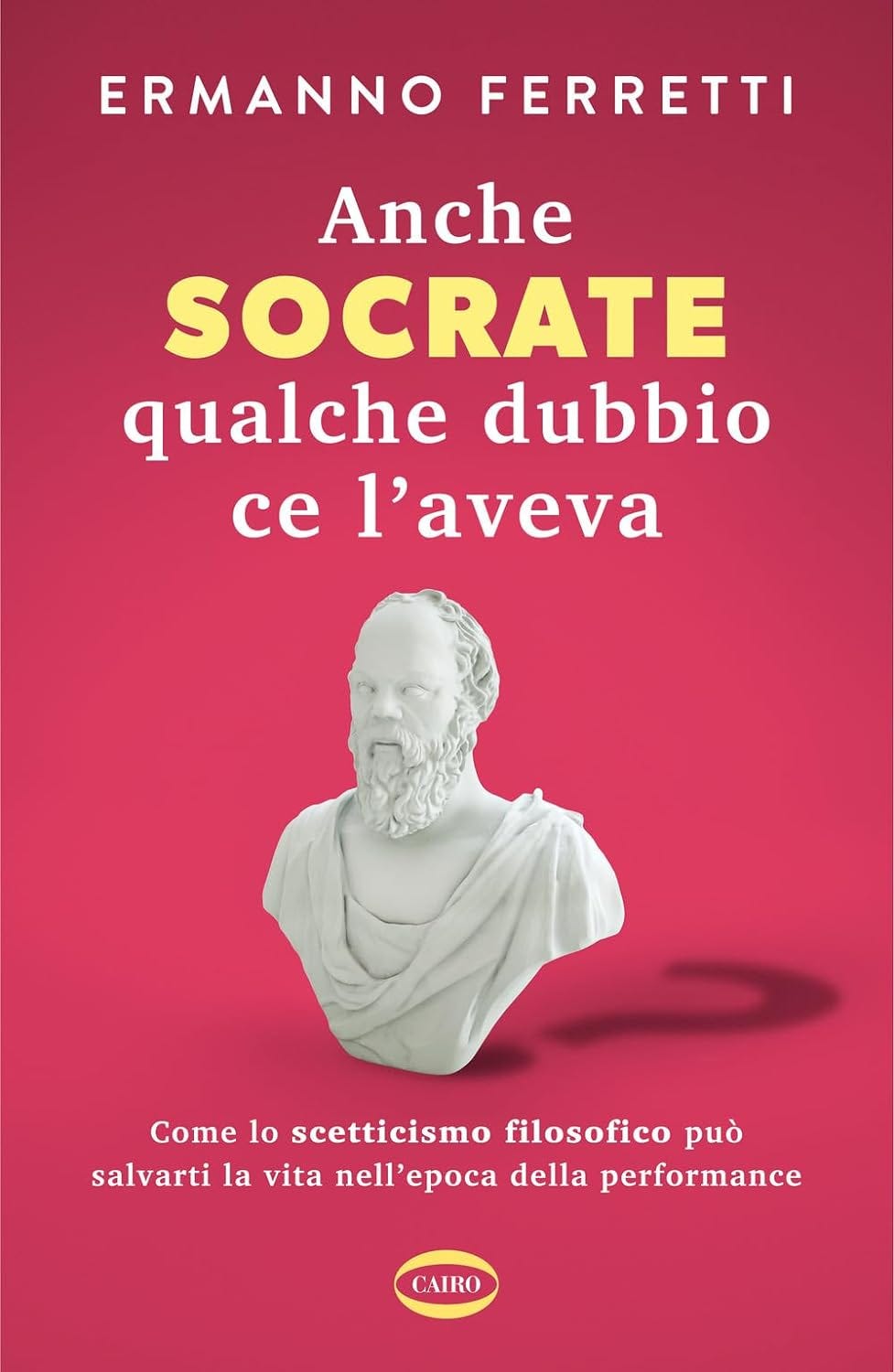

Ma queste cose sono già in un certo senso il passato. Guardiamo avanti, anche perché la settimana che si è appena aperta minaccia di essere molto impegnativa. Intanto questa sera gli abbonati del canale hanno partecipato a un incontro online per discutere de La società della stanchezza di Byung-chul Han, libro di cui qui sulla newsletter vi ho già parlato nelle settimane scorse; poi, tra oggi e domani, sto registrando e registrerò degli interventi/interviste che presto vedranno la luce sul web (e ve ne darò conto, con tutti i link del caso); inoltre questo venerdì sera, alle 21, sarò al Teatro di Frassinelle, sempre in provincia di Rovigo, per parlare di divulgazione, mentre sabato pomeriggio alle 18 modererò, alla Gran Guardia di Rovigo, un incontro su Intelligenza Artificiale e istruzione. Per concludere, vi anticipo già che giovedì 22 alle 18 sarò alla Libreria Lovat di Trieste per presentare Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva, mentre sabato 24 dalle 17:30 è probabile che mi vediate correre per le vie di Rovigo, per partecipare a una gara podistica di beneficenza organizzata dai miei studenti del Liceo Sportivo (se venite, discutiamo di filosofia, fiato permettendo).

Insomma, in programma ci sono ancora tante cose. Ma adesso iniziamo con la newsletter, in cui ci sono già abbastanza argomenti di cui discutere senza tirare in ballo altro. Procediamo.

Quello che ho letto

E si parte come sempre dai libri, con due titoli vecchi che ci lasciano (perché li ho finiti) e uno nuovo che fa il suo ingresso in lista. Iniziamo.

Vite degli uomini illustri di Achille Campanile: questa settimana ho finito di leggere Vite degli uomini illustri di Achille Campanile, libro che, come vi ho già raccontato qualche tempo fa, mi è stato regalato da un abbonato del canale che so essere assiduo lettore proprio di questa newsletter. Il libro è semplice, facile da leggere e veloce, ma non per questo meno bello; anzi, l'ho trovato ironico al punto giusto, sagace e interessante. Si tratta, in realtà, di una raccolta di brevi racconti in cui Campanile cerca di demitizzare alcune grandi figure storiche del passato, giocando su leggende e pezzi di storia abbastanza noti, o almeno che un tempo erano abbastanza noti. Vi figurano uomini semileggendari, sempre però trattati con ironia e gusto della battuta. Alcuni brani sono più espliciti di altri, ma in generale l'opera mi è piaciuta e mi ha soddisfatto, quindi la consiglierei a chiunque abbia voglia di leggere qualcosa di non troppo impegnativo ma divertente. Il libro lo potete comprare qui.

Israele-Palestina di Lorenzo Kamel: qualche settimana fa, sui social ma anche qui nella newsletter, vi ho segnalato, tra le nuove uscite in libreria, il libriccino Israele-Palestina, stampato da Einaudi e scritto da Lorenzo Kamel, esperto di storia del Medio Oriente. Incuriosito, l’ho anche comprato e cominciato a leggere proprio nei giorni scorsi. Si tratta di un saggio anche abbastanza corto, articolato in brevissimi capitoli in cui Kamel cerca di chiarire alcune questioni che vengono affrontate nel dibattito pubblico, ma di solito in modo molto superficiale. Così, pagina dopo pagina, si fa il punto su una delle questioni più complesse della storia recente, vedendo che la situazione israelo-palestinese è meno semplice di quanto sembri sui social network (e di questo parleremo ancora tra qualche riga) e proprio per questo motivo anche difficile da districare. Il libro è un po’ tecnico, ma lo consiglierei a chiunque voglia capire davvero come stanno le cose, tra contraddizioni e complicazioni, e non si accontenti dei soliti guru. Lo si può acquistare qui.

Zia Mame di Patrick Dennis: questa settimana non ho finito solo il libro di Campanile di cui vi parlavo qualche paragrafo fa, ma anche un altro volume tutto sommato comico: Zia Mame di Patrick Dennis. Si tratta di un libro che quando uscì, negli Stati Uniti del 1955, batté diversi record di vendita, ma che ancora oggi, a settant’anni di distanza, riesce a strappare diverse risate. Come già vi ho raccontato, segue le vicende di un ragazzo – Patrick, l’alter ego dello scrittore – dall’infanzia fino all’età adulta, ma si concentra soprattutto sulla donna che fa in un certo senso da madre adottiva al giovane, appunto zia Mame, signora eccentrica, imprevedibile e capace di cacciarsi in diversi guai. Dall’America degli anni '20 fino a quella dei primi anni '50, vediamo dipanarsi le avventure (o, meglio, le disavventure) di una donna che dice sempre di aver quarant’anni, che si innamora troppo facilmente, che si appassiona ad ogni novità artistico-culturale (soprattutto psicanalisi, yoga e affini) ma che poi proprio Pat deve di solito tirar fuori dagli impicci. Divertente e spesso arguto. Lo potete acquistare qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora al comparto audiovisivo, dove questa settimana c’è di tutto: film, serie, cartoni animati, sport.

Porco Rosso (1992), di Hayao Miyazaki: credo conosciate tutti il lavoro di Hayao Miyazaki, uno dei più grandi animatori della storia del cinema. E, tra tutti i suoi film, uno dei più citati è sicuramente Porco Rosso, anche se forse viene di solito citato per il motivo sbagliato. Quella pellicola, infatti, viene sempre menzionata soprattutto per una scena, quella ambientata all’interno di un cinema in cui il protagonista pronuncia la celebre frase: «Meglio maiale che fascista». In realtà, quella scena (per quanto memorabile) ha, tutto sommato, poco a che vedere con il film e con quello che racconta. La pellicola, infatti, narra l’avventura di un aviatore che, certo, si rifiuta di aderire al fascismo, ma che poi vive vicende molto personali e originali, che poco hanno a che fare con la politica. Ambientato nell’Italia degli anni Venti, o meglio sulla costa dalmata, racconta di questo asso dell’aviazione che, per un non meglio precisato incidente, si è ritrovato con la faccia di un maiale. Asociale e in lotta con vari pirati che operano nella sua zona, stringe però una serie di amicizie importanti, fino anche a ritrovare, almeno in parte, l’amore. Ma del protagonista ci interessa, per la verità, solo fino a un certo punto: è piuttosto evidente, vedendo il film, che ciò che premeva a Miyazaki era realizzare delle straordinarie scene di volo, sfruttando la sua passione per i velivoli, che emerge anche in altri suoi lavori. Il film, in effetti, è visivamente di grande impatto e riesce a trasmettere poesia e fantasia anche in un contesto così strano e forse addirittura stralunato. Personalmente, è forse il film di Miyazaki che preferisco, e farlo vedere di tanto in tanto ai miei figli – anche se l’hanno già visto varie volte – è sempre un’ottima scelta. Se non l’avete mai guardato, quindi, vi consiglio assolutamente di recuperarlo; ma anche se l’avete già visto non fa male rimetterlo in onda. Lo trovate su Netflix.

Inter-Barcellona 4-3 dts (2025): lo so che di solito questo spazio è dedicato a film o serie di un certo livello, ma come avrete capito questa settimana allentiamo un po’ i cordoni. O, meglio: di fianco a una pellicola molto bella come Porco rosso lasciamo spazio a un paio di cose forse non meno belle, ma di certo più disimpegnate. La prima è la semifinale di Champions League che si è giocata qualche giorno fa tra Inter e Barcellona e conclusasi, dopo i tempi supplementari, col risultato di 4-3, risultato che ha consentito alla squadra milanese di qualificarsi per la finale, che giocherà contro il Paris Saint-Germain. Lo dico subito, a scanso di equivoci, visto che ho fatto anche un breve video al riguardo e molti sono stati tratti in inganno: non sono interista, non lo sono mai stato. Ma la partita è stata indubbiamente bella ed emozionante e penso sia anche giusto rendere omaggio a una squadra che ha fatto un’impresa importante. La gara, anche per chi come me non aveva una passione sfegata per le squadre in campo, è stata indubbiamente un bello spot per il calcio: i giocatori non si sono mai tirati indietro, i capovolgimenti di fronte sono stati parecchi e la “girandola delle emozioni”, come dicono i commentatori sportivi, è stata intensa. Mi sono insomma molto divertito, e penso sia doveroso fare i complimenti soprattutto a Simone Inzaghi, che, pur con una rosa non straordinaria (o quantomeno un po’ stagionata), è riuscito a far rendere al meglio i suoi giocatori. L’unico rammarico è che io tifo Arsenal, e mi sarebbe piaciuto vedere dall’altra parte, nella finale, i gunners: purtroppo la mia squadra ha invece trovato sulla sua strada Gianluigi Donnarumma, e anche lui merita decisamente una menzione positiva. La finale si giocherà il 31 maggio.

Asterix & Obelix: Il duello dei capi (2025), di Alain Chabat, Benoît Oullion e Pierre-Alain Bloch: è comparsa da poco su Netflix una buona serie a cartoni animati – o meglio, una miniserie in cinque episodi – intitolata Asterix & Obelix: Il duello dei capi. Per chi vive con bambini e ragazzi, e ha una marcata passione per il fumetto “classico”, l’uscita di questa miniserie è stata un piccolo evento: un po’ perché recupera personaggi sempreverdi come quelli di Asterix e Obelix, e un po’ perché lo fa con un discreto budget. Infatti a casa mia ce la siamo guardata tutti insieme – adulti, ragazzi e bambini –, finendola nel giro di poche ore. Dovete sapere, infatti, che mio figlio più grande, da bambino, aveva una grande passione proprio per i fumetti di Goscinny e Uderzo, e possiede la collezione completa di tutte le avventure a fumetti dei due irriducibili galli; senza contare che poi negli ultimi anni i film ricavati dalla serie sono diventati anche relativamente frequenti e, tra l’altro, molto ben realizzati sia dal punto di vista grafico sia da quello narrativo, cosa che ha permesso una sorta di passaggio di testimone, dal figlio primogenito a quelli che sono venuti dopo. Pertanto non potevamo proprio fare a meno di vedere anche questa nuova serie, pensata direttamente per la piattaforma di streaming che, tra l’altro, viene anche simpaticamente citata proprio nel finale dell’ultimo episodio. La storia è tratta da una delle avventure più classiche dei personaggi: al centro della vicenda ci sono i soliti galli e la solita volontà di Cesare di conquistare l’ultimo villaggio che ancora si oppone al suo dominio; in un costante riferimento all’occupazione nazista e ai collaborazionisti di Vichy, la storia racconta infatti di come i romani ingaggino un gallo “collaborazionista” per sfidare il capo del villaggio di Asterix, Abraracourcix. Un’antica legge gallica prevede difatti che i capi possano sfidarsi tra loro, e che il vincitore del duello abbia diritto a sottomettere la tribù del capo sconfitto. Con questo escamotage, Cesare pensa di poter assoggettare il villaggio degli “irriducibili”, a patto che, ovviamente, il capo Abraracourcix non abbia accesso alla solita pozione magica che lo renderebbe imbattibile. La miniserie, come detto, è molto carina e sicuramente può piacere a bambini e ragazzi; l’unico difetto che ho riscontrato è che, forse, le cinque puntate sono effettivamente troppe: alla fine sembra che la storia sia stata troppo allungata, tirata un po’ per le lunghe. La trovate su Netflix.

Quello che ho pensato

Un giorno credo che dovremmo seriamente metterci a discutere dell’efficacia delle nostre idee o, per essere ancora più chiari, dell’inconsistenza di certe posizioni. Sarà che, questa settimana, per motivi che non vi sto a raccontare, ho dovuto frequentare più del solito i social network, però – come vi dicevo anche in apertura di questa newsletter – ho finito per maturare una certa avversione per il clima che si respira sulle diverse piattaforme ogni volta che si va a toccare qualche tema di interesse pubblico, politico o sociale.

E il clima qual è, in effetti? Non solo quello di chi vuole dire ciò che pensa, ma soprattutto il clima di chi vuole puntare l’indice contro gli altri, senza nel contempo far nulla. Il clima, per essere ancora più esplicito, di chi non vuole cambiare il mondo o migliorarlo, ma di chi vuole solo amare o, soprattutto, odiare gli altri.

Provo a spiegarmi meglio con qualche esempio. Mi è capitato, perché me l’ha ricondiviso un follower, di leggere in primo luogo il post di un noto politico italiano sulla questione di Gaza. Non mi interessa più di tanto la posizione di questo politico, ma sono rimasto molto colpito dai commenti degli utenti.

Il politico accusava Netanyahu, di fronte al nuovo piano di invasione di Gaza, di varare una politica scellerata e pericolosa, un crimine di guerra che andrebbe ad aggiungersi agli altri già perpetrati, e proponeva voti e risoluzioni a vari livelli (nazionale e internazionale) per cercare di, non dico bloccare, ma almeno fare pressione sul governo israeliano. Ovviamente, con questa posizione si può essere d’accordo o meno: o, meglio, si può discutere se mosse di questo tipo siano efficaci o timidi palliativi; ma quello che ho trovato nei commenti al post non è stata certo una disquisizione sull’opportunità o sull’efficacia delle proposte avanzate dal politico.

Credo che almeno i tre quarti dei commenti avessero questa struttura: «Come osi parlare tu, che fino a sei mesi fa dicevi cose diverse da queste! Io sì che ho sempre denunciato quello che stava accadendo a Gaza, fin dal primo giorno ho detto che c’era un genocidio in atto, e tu invece no, quindi adesso devi solo tacere». Decine e decine di commenti di questo tenore, con solo piccole variazioni sul tema.

Questo è solo un piccolo esempio, ma potrei citarne centinaia di altri che ci passano davanti agli occhi, soprattutto sui social network, tutti i giorni, e sui temi più disparati, anche meno gravi di una guerra con centinaia di migliaia di vittime. Queste querelle in rete, ormai, sono anzi tipiche del nostro tempo: l’importante non è risolvere i problemi, è solo avere ragione.

Ora, se tu ritieni che il popolo palestinese sia martoriato e che si debba fare qualcosa per alleviarne le sofferenze, dovresti cercare di muoverti, di mobilitarti. Mobilitarti non solo per esprimere la tua opinione, ma anche e soprattutto per compiere azioni concrete. La tua priorità, anzi, non dovrebbe essere avere ragione, ma fermare la guerra; e per raggiungere quello scopo dovresti essere disposto anche a mettere da parte un po’ d’orgoglio, un po’ di settarismo, perché salvare le vite è più importante di tutto il resto.

Ad esempio, potresti volere che il Parlamento agisse, per quanto gli è possibile, o che qualche associazione umanitaria si occupasse della questione, nei limiti di ciò che è ovviamente possibile fare. E quindi, cosa dovresti concretamente fare? Be’, per esempio incitare i tuoi parlamentari di riferimento affinché trovino una sponda in qualche altro partito per votare e far passare una risoluzione (partiti che ovviamente possono anche partire da posizioni diverse); oppure iniziare a fare volontariato con qualche associazione; oppure ancora devolvere una parte dei tuoi soldi alla causa umanitaria. Insomma, in ogni caso dovresti fare qualcosa che cerchi di raggiungere un obiettivo concreto, sporcandoti le mani con la realtà, scendendo anche a compromessi con chi non la pensa sempre e del tutto come te.

Il guaio è che questo, molto spesso, non avviene. Invece di cercare alleati, ad esempio in Parlamento, anche tra forze che ovviamente la vedono in modo diverso, molti preferiscono attaccare quelle forze, offenderle, dar loro dei “sanguinari”. L’obiettivo è chiudersi nella propria santità: io sì che sono puro, io sì che so come vanno le cose, io sì che ci ho visto giusto; e tu, di conseguenza, non puoi entrare nel mio campo, non puoi arrivare ad avere le mie stesse idee, perché mi ruberesti la scena. Mi vien da dire che, appunto, l’obiettivo non è ottenere davvero una votazione a favore della tua causa, non è davvero provare a risolvere il problema, ma solo sentirti migliore degli altri, puntare l’indice e assegnare patenti di moralità.

Vi citerò un altro caso di questo tenore. Avrete sicuramente letto di quella discussione scoppiata in un ristorante napoletano tra la proprietaria del locale e un gruppo di avventori israeliani. A quanto si capisce dai giornali, la signora ha avuto un diverbio con questi clienti asserendo che i “sionisti” non siano ben accetti nel suo locale e avrebbe finito sostanzialmente per cacciarli.

Poi, entrando nel dettaglio, non è facile capire davvero come siano andate le cose, perché ogni giornale riporta una versione diversa: c’è chi dice che, in realtà, i clienti erano oppositori di Netanyahu e siano stati maltrattati solo in quanto cittadini israeliani; c’è chi dice che la conversazione sia stata più pacata di quanto non sembrasse; c’è chi dice, invece, che sia stata perfino violenta. Insomma, come sempre accade in questi casi, le versioni si moltiplicano. Per la verità, a me di come siano andate realmente le cose, là in quella locanda, interessa poco: mi stupiscono le reazioni sui social, quello che riversiamo sulle piattaforme.

Perché il vero problema è: a cosa serve questo rumore, a cosa servono questi litigi e tutto il codazzo che segue sul web? Servono a risolvere la situazione dei bambini a Gaza? Cacciare fuori da un locale degli israeliani, scrivere sul web che “sionisti = nazisti” (senza neppure sapere granché del sionismo, evidentemente) può avvicinare una soluzione positiva per quella situazione così drammatica? Serve davvero?

Perché mi viene un sospetto: cosa accadrebbe se, invece di riempire di male parole tutti gli appartenenti a un popolo, iniziassimo invece a provare a parlarci? A far vedere loro i dati, le ricerche indipendenti, le motivazioni che stanno dietro a chi si oppone a quella guerra sanguinosa? Perché se si va un po’ oltre ai luoghi comuni, si scopre che ci sono anche israeliani che avversano l’operato di Netanyahu, e sui quali si potrebbe far leva, cercando di aiutarli a superare il trauma del 7 ottobre. Si potrebbe scoprire che il sionismo ha varie facce e non una sola, e che – pur nell’orrore – ci sono differenze rilevanti tra quello che accade oggi a Gaza e quello che è accaduto ad Auschwitz. Si potrebbe provare a distinguere, e magari a capire sul serio le cose, perché da lì (e solo da lì) può partire una reale risoluzione del problema.

Ovviamente per riuscire a far questo bisognerebbe uscire dalla dinamica del «chi ha ragione», dell’«io l’avevo detto fin dall’inizio» e dell’«io sono più puro di te»; iniziare a capire che non si tratta tanto di avere ragione, ma di provare a risolvere i problemi. Ho preso il caso di Gaza perché è la punta di un iceberg, ma questo problema lo si vede in ogni ambito “caldo”, dalla politica alla società. C’è sempre e solo una voglia incredibile di imporre le proprie idee per sentirsi superiori agli altri, più giusti, più saggi, più intelligenti, senza però poi cambiare davvero nulla.

L’Italia è un Paese bloccato sotto tutti i punti di vista – sociale, culturale, economico – eppure è un Paese in cui ognuno rimprovera l’altro di non aver capito nulla, un Paese in cui si parla tantissimo e non si fa niente. È un paese in cui ognuno dice la sua su qualsiasi cosa, ma in cui la partecipazione vera, reale e concreta, ai problemi è minima. Un paese cinico: in cui tutti giudicano tutto, ma sempre dall’esterno.

Perché, ovviamente, per fare le cose bisogna scendere a compromessi e bisogna sporcarsi le mani. La politica non è un affare di purezza, di perfezione, ma è un fatto di aggiustamenti, di vie di mezzo, di impurità. Detta molto banalmente, non basta dire che l’invasione di Gaza è ingiusta per fermarla, come non basta dire che sarebbe bello non dover lavorare per risolvere i problemi dello sfruttamento del lavoro. Perché poi i più puri, quelli che pretendono di aver ragione, sono spesso anche i più ingenui, quelli che non si rendono conto che ad aver ragione sono capaci tutti, ma a risolvere i problemi riescono in pochi.

E allora l’invito che rivolgo, a me stesso ma anche a voi, è sempre più o meno il solito: imparare a vendere meno certezze, a pretendere meno spesso di aver ragione e ad agire invece più concretamente; fare più che parlare, realizzare qualcosa più che scrivere i propri atti d’accusa sui social network.

Chiudo con una suggestione che ho letto in un articolo proprio l’altro giorno: sui social network è pieno di post che dicono «Gaza muore nel disinteresse generale». Eppure credo di non aver mai visto così tanti post come su Gaza. Non è il disinteresse per i palestinesi il vero problema, perché l’interesse sulla loro condizione in realtà è altissimo, più che su qualsiasi altra guerra che si combatte nel mondo – e ce ne sono sicuramente di ugualmente drammatiche. Il problema è l’inazione: non confondiamo l’opinionismo con il cambiare il mondo, le nostre idee con la verità, e i nostri atti d’accusa con qualcosa che davvero migliori il posto in cui viviamo.

ps.: aggiungo solo un’ultima cosa. Sulla questione di Gaza, ho notato che negli ultimi giorni, oltre alla parola “genocidio” che tanto ha fatto discutere, i sostenitori della causa palestinese hanno cominciato ad accusare Israele di voler compiere una “soluzione finale” contro il popolo palestinese. Ora, io sono il primo a dire – e l’ho detto già da tempo – che la condotta di Israele a Gaza è purtroppo piena di crimini di guerra ed esecrabile, e che ci siano elementi per accusare il governo israeliano di atti gravissimi; ma non capisco questo accanirsi su termini che si sta cercando di “scippare” alla storia ebraica. “Soluzione finale” è l’espressione con cui Hitler e i nazisti designavano lo sterminio degli ebrei, di 5,5 milioni di ebrei nelle camere a gas. Con tutte le critiche che si possono muovere, legittimamente, a Netanyahu, ritenete che il famigerato piano per Gaza preveda le camere a gas? È una cosa diversa dalla soluzione finale, per fortuna; non per questo buona o legittima, perché fa comunque migliaia e migliaia di vittime, ma diversa. E allora perché questa “appropriazione” di parole? Per poter fare la gara a chi è più vittima? Per poter giustificare una qualche rivalsa non verso Israele o il suo governo, ma verso tutti gli ebrei? Per poter accusare – come ho visto fare in diverse occasioni – gli ebrei di esser diventati nazisti? Per poterli così attaccare con parole ancora più dure (senza peraltro far nulla)? Perché di nuovo, sembra che quello che conti siano le parole, non quel che accade davvero.

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo il punto anche sui video e sui podcast che sono usciti questa settimana:

La disobbedienza civile tra etica e politica: gli abbonati mi avevano chiesto da tempo di trattare di questo argomento, e finalmente ho provveduto

Cos'è il mercato per i liberali: si parla tanto di mercato, ma come lo vedono i liberali? Perché ne parlano generalmente bene? In cosa funziona?

Gli esponenti dell'illuminismo napoletano (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La Guerra Fredda in Europa (per il podcast “Dentro alla storia”)

Jugoslavia e Germania all'inizio della Guerra Fredda (per il podcast “Dentro alla storia”)

L'importanza del dubbio e della diversità in Stuart Mill

Gianni Brera scrive all'Inter [Email dall'Oltretomba]

Sant'Agostino scrive al nuovo papa Leone XIV [Email dall’Oltretomba]

Anna Freud scrive a suo padre Sigmund [Email dall'Oltretomba]

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Annibale di Giovanni Brizzi: ci sono pochi generali, nella storia, che hanno raggiunto la fama (per certi versi anche terribile) di Annibale, il condottiero cartaginese. È inevitabile, quindi, che molti storici si siano occupati di lui, cercando di ricostruirne non solo le gesta, ma anche il lato umano. Uno dei migliori testi su questo argomento è sicuramente il saggio di Giovanni Brizzi, che non può mancare nella biblioteca di un appassionato di storia romana: lo si può comprare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

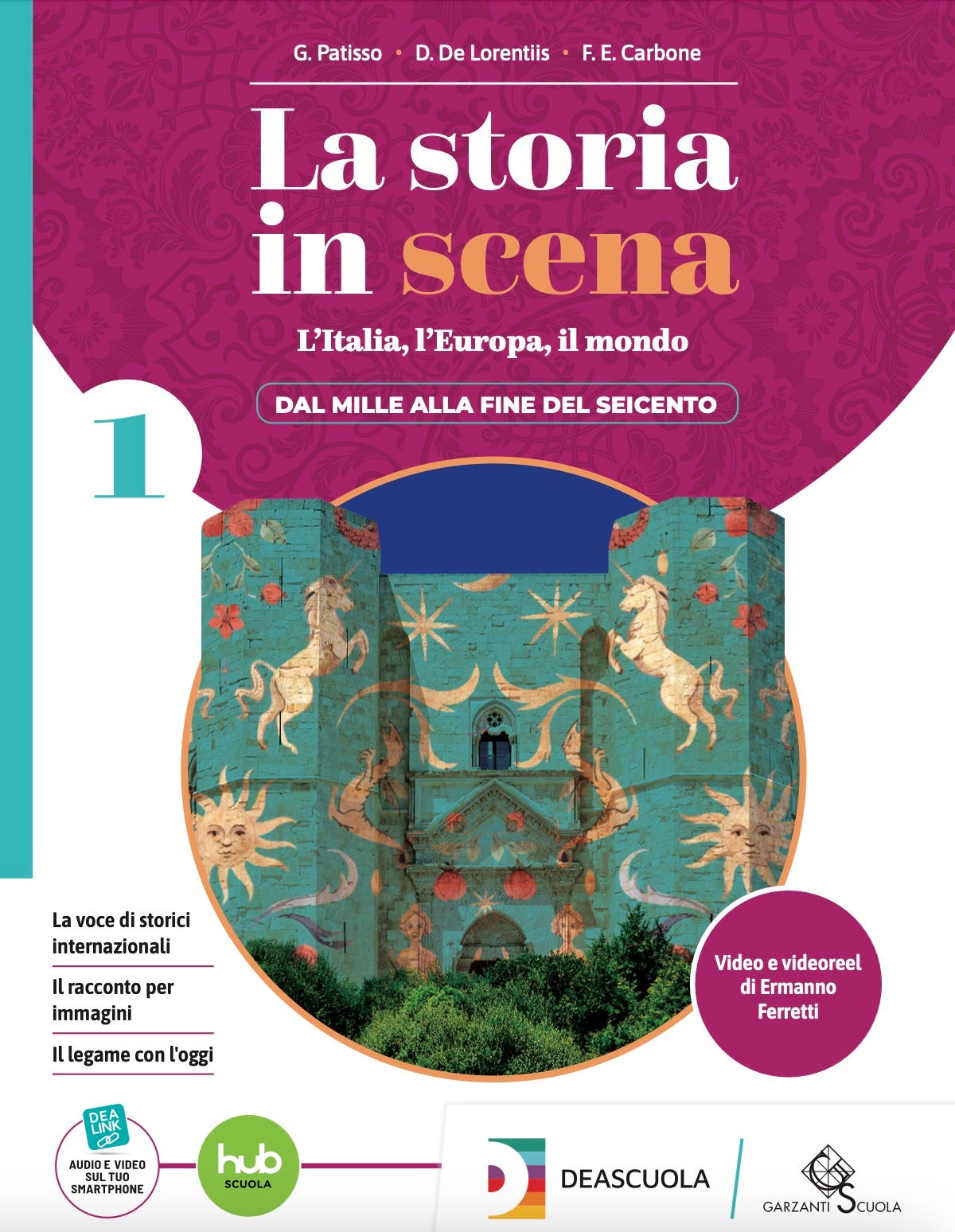

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

Cosa ci aspetta, nei giorni venturi? Ecco il classico elenco finale dei video e dei podcast che ho programmato di registrare e che, salvo imprevisti, arriveranno sul canale:

domani intanto si parte con uno short dedicato a una canzone legata alla storia, Brothers in Arms dei Dire Straits;

mercoledì torna in scena la filosofia, col secondo video incentrato sul pensiero di John Dewey;

giovedì e venerdì ci sarà spazio per i podcast, con l’inizio di Rousseau in filosofia e l’Asia del dopoguerra in storia;

sabato vorrei proporvi un video della serie Travel Club, dedicato all’acropoli di Atene (come scelto dagli abbonati del canale);

per domenica, se tutto va bene, mi piacerebbe realizzare un video sul pensiero di Slavoj Žižek, filosofo contemporaneo molto seguito;

lunedì prossimo, infine, è probabile che riesca a fare una diretta della serie Processo alla storia, incentrata credo sulla figura di Giulio Cesare (ma seguitemi sui social o iscrivetevi al canale YouTube per rimanere informati).

E questo è quanto. Ci vediamo online e dal vivo (ricordatevi Frassinelle e Rovigo, come vi dicevo all’inizio), nelle prossime occasioni. E intanto buona settimana!