Questo tempo di crisi e di cambiamenti epocali, ma parliamo anche di Alvaro Vitali, Benjamin Netanyahu e la questione palestinese, Pesci piccoli, Platone, Thomas Hobbes e la storia della guerra

Anche gli esami ormai si avviano verso la conclusione: sabato scorso la mia commissione ha finito la prima classe, oggi abbiamo cominciato gli orali della seconda, ma, trattandosi di pochi ragazzi, finiremo abbastanza in fretta. E poi cominceranno, ufficialmente, le ferie.

Direte: ma come? Voi insegnanti non fate ferie anche a Natale, Capodanno, giugno, inizio settembre e così via? Sì, conosco la vulgata, e in parte è anche vera: durante le festività natalizie non siamo ufficialmente in ferie, ma è davvero come se lo fossimo, visto che non mettiamo piede a scuola e andiamo spesso anche in viaggio da qualche parte (a patto che i soldi ce lo consentano). Ed è innegabile che questo rappresenti il grande vantaggio dell’insegnamento: un calendario lavorativo che più o meno segue il calendario scolastico.

Poi ci sono anche degli svantaggi. Ne cito solo due, proprio sul tema degli orari lavorativi e delle vacanze: primo, che per essere laureati, specializzati e intellettuali a cui, teoricamente, si affida il futuro del paese, veniamo pagati davvero una miseria, secondo l’equazione “ti chiedo poco ma ti do anche poco”; secondo, che poi in realtà, a fronte di colleghi che lavorano poco o pochissimo, ce ne sono anche altri che lavorano tanto, perché tutte le attività aggiuntive che molti di noi svolgono – a volte a scuola, come PCTO, corsi e quant’altro, a volte a casa, come correzioni supplementari, preparazione di lezioni e altro ancora – non sono mai conteggiate da nessuna parte, e anche quando vengono pagate (PNRR a parte) sono pagate pochissimo. Detta in altri termini: bisogna pur dire anche che un insegnante che fa 18 ore a settimana solo in classe, e magari a volte pure male, prende gli stessi soldi di uno che lavora 36 ore tra scuola e casa, impegnandosi per far bene il proprio mestiere.

Quindi sì, alcuni insegnanti sono dei privilegiati, come si dice in giro; ma non tutti. E infatti io andrò in ferie per modo di dire: continueranno sempre a uscire nuovi video (e newsletter) per tutta l’estate, quindi tenetevi pronti.

Prima di cominciare con le cose serie, lasciate però che vi menzioni alcune novità. In primo luogo, vi consiglio di dare un’occhiata al mio sito personale, che ho appena rinnovato dopo anni di pigrizia. Contiene anche qualche pagina che potrebbe rendere più agevole la vostra consultazione dei video o delle offerte per gli abbonati.

In secondo luogo, vi segnalo qualche appuntamento dal vivo che è in arrivo, a esami finiti: giovedì 10 luglio sarò in Pescheria Nuova, a Rovigo, alle 21 per presentare di nuovo Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva; sabato 19 luglio alle 20:30 sarò invece a Thiene, alla Casa Insieme, per parlare di fallimento e filosofia (per partecipare all’evento è necessario iscriversi gratuitamente qui); venerdì 25 sarò infine alla libreria Ubik di Grado, in provincia di Gorizia.

E adesso cominciamo per davvero.

Quello che ho letto

Partiamo come al solito dai libri.

Leviatano di Thomas Hobbes: qualche giorno fa, nel Simposio filosofico con gli abbonati del canale, scherzavo sul fatto che quegli scalmanati degli appassionati di filosofia hanno scelto di leggere – nell’ambito del nostro Club del libro – un’opera impegnativa, corposa e certo anche interessante come il Leviatano di Hobbes. E li prendevo in giro perché il libro del filosofo del Seicento mi sta piacendo anche molto, ma mi sta, allo stesso tempo, stroncando, per l’ampiezza dei temi trattati e per la mole del volume. Nonostante le tante ore dedicate alle analisi minuziose di Hobbes, infatti, sono ancora appena a un terzo del volume, e devo assolutamente accelerare. Come detto, il libro è estremamente lineare, minuzioso, razionale, e personalmente lo sto seguendo nei suoi ragionamenti, ma le questioni politiche sono appena entrate in scena. Vedremo. Ve ne parlerò ancora. Intanto, se volete, potete acquistarlo qui.

Israele-Palestina di Lorenzo Kamel: di colpo ci siamo dimenticati di Gaza. Avrete notato, infatti, come la nostra attenzione sia labile, fugace: per settimane non abbiamo fatto altro che parlare del dramma della striscia, e sono bastati due bombardamenti (certo rilevanti) sull’Iran per cambiare il focus. E sono abbastanza sicuro che se domani ci fosse un ulteriore dramma non troppo distante da noi, ci dimenticheremmo perfino dell’Iran e di Israele e, come ragazzi con difficoltà di concentrazione, ci distrarremmo subito. È il frutto di questa visione un po’ isterica dell’attualità, che non ci aiuta a discernere, a fare i conti, ad analizzare le situazioni. Un buon antidoto, in questo caso, è la lettura di qualche libro che aiuti a fare il punto al di là delle contingenze del momento: da questo punto di vista, è già da un po’ di tempo che vi sto consigliando Israele-Palestina, l’ultimo saggio dello studioso italiano Lorenzo Kamel, che aiuta a chiarire alcune delle tematiche più spinose – e più spesso mal citate – della questione israelo-palestinese. Lo sto leggendo, come detto, da diverse settimane e purtroppo non l’ho ancora finito, perché ultimamente gli sto dedicando soprattutto ritagli di tempo; però ne vale assolutamente la pena. Lo potete comprare qui.

Con la violenza si risolve tutto di Renato Minutolo: la storia è una disciplina, lo sapete fin troppo bene, spesso cupa, tragica, drammatica. Per certi versi, almeno a uno sguardo più superficiale, può anzi sembrare costituita da una lunga sequela di guerre; e studiarla a lungo, dunque, può anche un po’ deprimere. Per fortuna c’è Renato Minutolo, che con Con la violenza si risolve tutto ci mostra il lato comico di queste tragedie, soprattutto se vengono guardate da una certa distanza (cosa di cui Minutolo si assicura, scegliendo solo conflitti lontani nel tempo, almeno in base a quello che ho letto finora). Il libro è divertente, sagace e perfino accurato: sono ormai quasi alla fine, ma posso già dirvi che mi sento ampiamente di consigliarlo. Potete comprarlo qui.

Quello che ho visto

E passiamo ora ai film e – almeno per questa settimana – anche ai vecchi programmi televisivi.

Mixer - Intervista a Benjamin Netanyahu (1986), con Giovanni Minoli e Benjamin Netanyahu: sui social, qualche settimana fa, è girato molto un post che rievocava un’antica intervista di Benjamin Netanyahu alla televisione italiana. Incuriosito, sono andato di recente a recuperarla, visto che su RaiPlay pare essere disponibile l’intero catalogo delle storiche interviste di Mixer, la bella trasmissione di Giovanni Minoli. E cosa emerge, in quella vecchia registrazione che risale a quasi quarant’anni fa? Un Netanyahu più giovane, non ancora ai vertici dello Stato israeliano, ma certamente già molto agguerrito nel far passare la sua visione delle cose, che è tra l’altro la visione storica della destra israeliana: i palestinesi hanno diritto forse a uno stato ma ben distante da Israele; devono rinunciare assolutamente al terrorismo; il modo migliore per replicare al terrorismo è con la forza e l’azione militare; le vittime civili, quando si compiono azioni di ritorsione contro il terrorismo, sono danni collaterali. In quarant’anni, la visione di Netanyahu non si è granché evoluta da tutto questo: semplicemente oggi non c’è più l’OLP e non c’è più Arafat, ma al loro posto c’è Hamas, o al limite l’Iran. Nessuno, ovviamente, mette in dubbio che Hamas e l’Iran siano entità violente, abituate a metodi illegali, mostruose in certe loro azioni; ma sul fatto che la strategia di Netanyahu – da oltre quarant’anni a questa parte – sia efficace per sconfiggere quelle organizzazioni o quegli stati abbiamo tutti molti dubbi. Comunque l’intervista è interessante, anche perché Minoli incalza parecchio il suo ospite. La si può vedere qui.

Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento (1983), di Nando Cicero, con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto: avrete forse letto, nei giorni scorsi, della scomparsa di Alvaro Vitali a 75 anni d’età. Il nostro mondo dello spettacolo è carico di figure di quel tipo: personaggi baciati per un certo periodo da grandissima fortuna, forse anche spropositata, fino a quando però questi personaggi non vengono abbandonati e dimenticati dal grande pubblico, finendo rapidamente in miseria. Sono dinamiche forse tipiche del mondo dello spettacolo, ma che in Vitali hanno trovato un esponente emblematico: scoperto da Federico Fellini, che lo utilizzò in piccole parti in diversi suoi film, divenne poi una star del cinema sexy italiano degli anni '70, con pellicole scollacciate e francamente dimenticabili, fino a (quasi) scomparire dalle scene negli anni '80. Alla notizia della sua morte, pochi giorni fa, mi è venuta voglia di vedere un qualche suo film, e la scelta è ricaduta su Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento, il titolo che – secondo gli esperti – decretò l’inizio della sua crisi. Fino all’uscita di quella pellicola, infatti, Vitali era uno degli attori più pagati d’Italia, ma il flop – piuttosto brutale – di quel film al botteghino gli tarpò le ali. E com’è, allora, questo film del 1983? In breve: brutto. Davvero, uno dei film più brutti che abbia visto di recente; e vien da chiedersi, anzi: ma davvero trent’anni fa gli italiani facevano la fila al cinema per vedere cose di questo tipo? La trama quasi non c’è: al centro della storia c’è questo Paulo Roberto Cotechiño, centravanti brasiliano acquistato dal Napoli ma affetto da saudade; per farlo ambientare, i dirigenti fanno arrivare dal Sudamerica la prosperosa fidanzata, ma soprattutto, per fargli evitare le botte dei tifosi e per disorientare sia l’Anonima Sequestri che le squadre avversarie, l’allenatore del Napoli decide di sostituirlo spesso col quasi-sosia Alvaro Cotechino, un anonimo idraulico che sul campo da gioco risulta però molto fortunato. Una trama confusa, contraddittoria, eccessiva, che sembra imbastita solo per permettere a Carmen Russo di denudarsi dentro alla doccia e ad Alvaro Vitali di fare qualche pernacchia qua e là. Si salvano, a malapena, solo i comprimari, soprattutto Mario Carotenuto e Franca Valeri. Il film lo trovate, intero, anche su YouTube.

Pesci piccoli episodi 2.01-2.02 (2025), di Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, con Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone: credo di avervi già parlato, ormai diversi mesi fa, di Pesci piccoli, la serie che i The Jackal hanno realizzato per Amazon Prime Video. Ne avevo visto infatti a suo tempo i primi episodi, poi l’avevo rapidamente abbandonata; adesso però ho notato che sono state pubblicate sulla piattaforma di streaming le puntate della seconda stagione e ho provato a darle una nuova possibilità. Vi ho ritrovato, a onor del vero, le stesse potenzialità ma a mio avviso anche gli stessi limiti di qualche mese fa. Cerco di spiegarmi, anche perché non vorrei apparire più duro di quanto non desideri in realtà essere. In primo luogo, a me i The Jackal piacciono, e anche molto: non sono un fan devoto, perché non ho visto tutto quello che hanno prodotto e non li seguo con chissà quale fedeltà, però quando mi imbatto in un loro video lo guardo volentieri e spesso rido alle loro battute e apprezzo la loro capacità di innovare all’interno di un format – quello del video breve su YouTube – che tende spesso a ripetersi. Però penso, allo stesso tempo, che fare il salto dal web alla serie tv più o meno tradizionale sia difficile, e un po’ qui lo si vede. Prendiamo ad esempio proprio questi primi due episodi della nuova stagione: ad analizzarli, scena dopo scena, sembrano funzionare, le gag sono efficaci e a volte anche originali, la quota di retorica è tenuta tutto sommato sotto controllo (anche se qua e là c’è qualche piccola sbavatura, a mio avviso) e la dinamica tra gli attori è assai rodata; però quello che alla fine manca, una volta terminato l’episodio, è – almeno per me – la voglia di andare avanti. Cosa mi spinge a vedere ancora un’altra puntata di questa serie? Cos’ha in più questa serie rispetto alle decine di altre che escono ogni settimana? La trama generale non riesce a coinvolgermi, i personaggi hanno uno sviluppo tutto sommato contenuto, e quello che funziona sono gag adatte forse anche a un format di pochi minuti (appunto il format dei social o di YouTube) e non a una serie di largo respiro. Quindi niente da dire sulla bravura del team che sta dietro a tutto questo, ma mi sembra che cambiare mezzo di comunicazione senza cambiare radicalmente formula sia un azzardo rischioso, che non sempre convince del tutto. Se vi interessa, la trovate su Amazon Prime Video.

Quello che ho pensato

Dove sta andando questo mondo? Credo che questa sia una delle domande più stringenti del nostro presente, dopo anni in cui il destino del nostro pianeta sembrava ben più chiaro e ben più definito. L’aggressività russa, l’attentato del 7 ottobre e la spropositata reazione israeliana, ora l’attacco all’Iran; a cui possiamo sommare altre questioni apparentemente minori, ma non così piccole come la crisi degli organismi sovranazionali (UE, ONU, NATO e così via), il rafforzamento di movimenti estremisti, la spirale autoritaria della Turchia e altri cambiamenti più o meno diffusi: ma la vera domande è “dove ci sta portando tutto questo”?

Come ho detto altre volte, a me pare che siamo nel bel mezzo di un momento di incertezza, di svolta, di ridefinizione del mondo. Per essere più brutali: siamo nel bel mezzo del casino. La storia, a guardarla a largo raggio, è piena in realtà di momenti del genere: fasi in cui l’ordine che ha retto il pianeta (o quantomeno l’Europa) all’improvviso salta, e quando questo succede arrivano anni, se non decenni, di disordine. Pensate alla rivoluzione francese: scoppiò nel 1789, seguirono venticinque anni di guerre, colpi di stato, invasioni e disfatte, dopodiché venne il Congresso di Vienna che pacificò la situazione per qualche anno. Ma se andassimo indietro nel tempo, potremmo trovare vari altri esempi di questo genere.

La storia ci mostra tanti momenti di rottura, certo sempre diversi tra loro: ogni fase di crisi ha la sua specificità, ogni rivoluzione è figlia del suo tempo e non si ripete mai uguale a se stessa. È questo quello che inquieta della storia, se la si studia abbastanza a lungo: è sempre uguale ma nello stesso tempo anche sempre diversa; gli eventi si assomigliano tutti ma non sono mai identici, e sono pertanto diversi tra loro senza però esserlo mai del tutto.

Ecco, il nostro 1789 è stato probabilmente il 1991: il crollo dell’URSS ha rappresentato, come già pensava Hobsbawm, la fine di un’epoca, e tutto quello che è venuto dopo è stato un tentativo di ritrovare un ordine, ordine che però si è rivelato finora estremamente fragile. Sono ritornati in voga i nazionalismi: prima nelle guerre dell’ex Jugoslavia, poi con la già citata crisi degli organismi sovranazionali, ora col sovranismo ormai diffuso in tutta Europa. Il mondo islamico è stato ampiamente in fermento: le primavere arabe si sono rivelate, a lungo andare, un flop, ma in compenso c’è stato un lungo periodo di sviluppo del terrorismo islamista che ha fatto sentire il suo peso in Europa, e anche se adesso sembra in fase calante non lo si può certo dire completamente debellato. E poi c’è stato il forte emergere della Cina, nuovo soggetto economico ma non ancora pienamente politico, perché avrete notato che il colosso orientale non ha ancora assunto un ruolo preminente – come le sue dimensioni e la sua economia potrebbero richiedere – nell’ambito diplomatico e geopolitico.

E queste sono solo alcune delle questioni aperte. Si potrebbero menzionare tante altre incognite: quale sarà il destino dell’UE, quale quello del diritto internazionale, quale il ruolo che assumeranno i paesi in crescita (i vecchi BRICS)… Insomma, tutto è da vedere ed è difficile fare previsioni; senza contare che servirebbero, per ognuno di questi temi, analisi ben più approfondite, interi saggi, riflessioni ampie che qui non abbiamo, oggi, modo di fare. Ma una cosa rimane comunque vera: quando si è nel bel mezzo della bufera, si fa fatica a vedere la riva.

E, guardate bene, la bufera non riguarda solo la sfera politica, militare o geopolitica: anche il nostro sapere è travolto (o sta per esserlo) in maniera prepotente. Ovunque si sentono le lamentele sui giovani, sulla scuola, sui risultati cognitivi delle nuove generazioni; ma non si coglie il punto di partenza di tutto questo, che è il grande mutamento tecnologico-culturale in cui siamo immersi. Internet, l’informatica e forse ancora di più l’intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro modo di relazionarci con lo studio, con le conoscenze, con i libri, col pensiero; molti temono che lo facciano in peggio, e questa è sicuramente una possibilità, ma in realtà – come accade con ogni novità – l’esito di questa rivoluzione è ancora aperto.

Io vedo un certo parallelismo tra quello che abbiamo detto pochi capoversi sopra sulle guerre e questa rivoluzione digitale: opportunità e minacce che si accavallano le une sulle altre, con noi persi nel mezzo, incapaci di capire dove tutto questo ci condurrà. Se poi a tutto questo aggiungete altre crisi sparse qua e là (della democrazia, dei partiti tradizionali, della famiglia, della religione e via discorrendo), il quadro potrebbe farsi anche piuttosto cupo.

Come se ne esce? In realtà la risposta non credo ci sia, perché dalle crisi non si esce semplicemente decidendo di uscirne (altrimenti sarebbe facilissimo, e lo faremmo sempre). Dalle crisi si esce col tempo, un passo alla volta, mettendo a posto un tassello alla volta. Cominciando prima di tutto dall’affrontare le questioni e dal non rimandarle, mostrando coraggio e un po’ anche di incoscienza. Ho già detto altre volte quanto la fuga davanti alla rivoluzione tecnologica che sembra contraddistinguere le scelte della nostra politica sia deleteria, ma potremmo spostarci anche su altre questioni (sociali, politiche, nazionali)… Siamo, a ben guardare, sempre in fuga da tutto: rimandiamo i problemi, sperando che si risolvano da soli.

A dominare il nostro immaginario, sia a destra che a sinistra, è infatti ancora una logica della conservazione, del ritorno indietro: proviamo nostalgia per i tempi che furono, per la scuola di una volta, per i bei tempi di una volta, spesso idealizzandoli oltre ogni dire. Ma la verità è che – al di là della loro presunta o supposta bellezza – quei tempi non torneranno più, e lo sappiamo tutti. Invece di rimpiangere un passato che non c’è, e forse non c’è neppure mai stato, converrebbe rimboccarsi le maniche e provare a guardare avanti, senza facili entusiasmi ma con l’intento di non prendere troppi colpi e, un po’ alla volta, provando a costruire un nuovo equilibrio.

Se non cominciamo a farlo, sarà presto troppo tardi. Perché il futuro ha questo, di davvero problematico: che se non lo dirigi tu, ti dirige lui. E spesso lo fa travolgendoti.

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo ora il punto sui video e sui podcast che ho pubblicato questa settimana:

La filosofia di Henry David Thoreau: un filosofo ottocentesco che però ha molto da dire anche sul mondo di oggi

I Fori imperiali a Roma: per la rubrica Travel Club, una gita in una delle parti più affascinanti di Roma (e non solo di Roma)

Il criticismo di Immanuel Kant (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Introduzione alla Critica della Ragion Pura di Kant (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

L'indipendenza dell'India e del Pakistan (per il podcast “Dentro alla storia”)

L'Asia e le guerre d'Indocina (per il podcast “Dentro alla storia”)

Seneca scrive a Jeff Bezos [Email dall'Oltretomba]

Machiavelli scrive a Netanyahu [Email dall'Oltretomba]

Rousseau scrive ai governanti [Email dall'Oltretomba]

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi e altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Fedone di Platone: di cosa si occupa la filosofia? Alcuni direbbero: del senso della vita e del senso della morte; e probabilmente non sbaglierebbero. Se anche voi la pensate così, il Fedone di Platone è il libro che fa al caso vostro. Si concentra sull’ultima giornata di Socrate, quella dell’addio alla vita, e contiene alcune della pagine più famose della nostra cultura occidentale. Lo si può acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

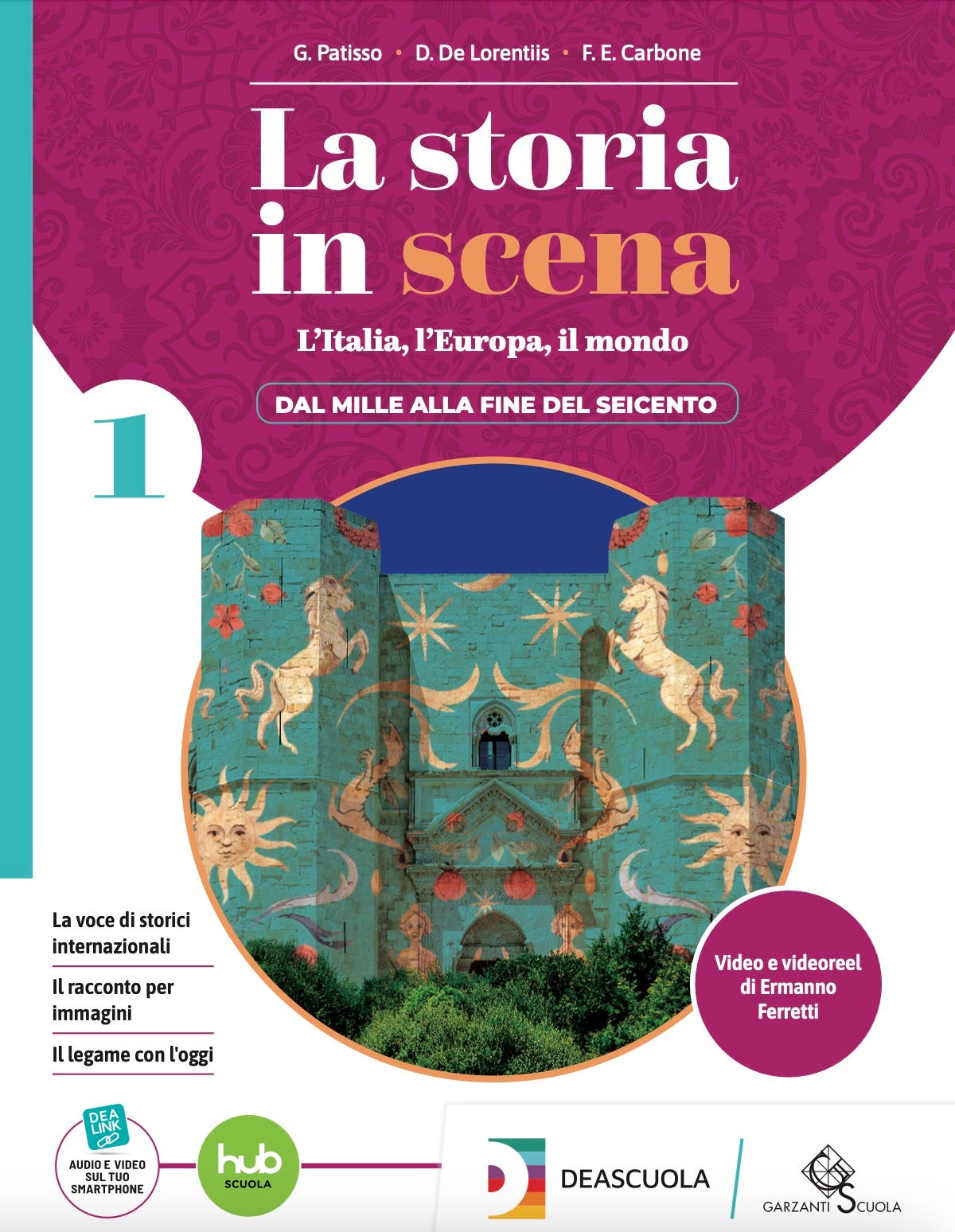

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofi (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

Prima di salutarci, diamo anche qualche anticipazione su quello che dovrebbe – salvo sorprese – uscire sul canale nei prossimi giorni:

domani arriverà in primo luogo un video dedicato alla storia di Atene e al suo percorso verso la democrazia;

mercoledì, poi, sarà la volta di una nuova puntata dedicata alla lettura integrale e commentata di Cuore di cane di Michail Bulgakov;

giovedì invece ci sposteremo sulla filosofia, con una panoramica sui filosofi della natura rinascimentali;

venerdì e sabato sarà poi la volta dei podcast, con i giudizi kantiani e l’inizio della questione israelo-palestinese nel dopoguerra;

domenica e lunedì prossimi probabilmente tornerà il Club del Libro (anche se la data precisa dobbiamo ancora deciderla), oltre a un video della serie Cosa direbbero i filosofi incentrato sul tema del reddito universale.

E questo è tutto anche per questa settimana. Ci rivediamo qui, a esami finiti, tra sette giorni giusti giusti. A presto!

Gentile Ermanno,

Mi ha stupito della tua scorsa newsletter che non hai menzionato il cambio climatico come una delle sfide che la umanità deve affrontare.

Mi interesserebbe sapere il tuo parere su questo fenomeno globale. Se veramente esiste per te, che problemi comporta e si c’è una soluzione.

Mille grazie per il tuo lavoro.

Antonio