Se e come possa essere l'Europa il nuovo baluardo mondiale della democrazia, ma parliamo anche di antica Roma, Platone, Trappola di cristallo, Marty, le reliquie, Thomas Piketty e Welcome to Wrexham

Lo so che ormai sta diventando piuttosto frequente, ma anche questa settimana devo raccontarvi che è stata una settimana piuttosto intensa. Oltre a tutte le solite cose che realizziamo sul canale (tra cui anche una nuova rubrica, che spero vi piaccia), ci sono stati infatti due appuntamenti importanti, almeno sul mio piano personale: giovedì mattina sono stato a Padova, invitato dagli studenti del Liceo scientifico “Nievo”, per parlare di dubbio e scelta in termini filosofici; e venerdì mi sono spostato addirittura a Firenze, nel bel mezzo di una mezza alluvione, per partecipare a Didacta, la più importante fiera della didattica in Italia, dove sono intervenuto con un seminario legato a La storia in scena, il nuovo libro di testo di Garzanti / Deascuola a cui ho collaborato.

Entrambe le occasioni sono state molto proficue: nel primo caso ho incontrato circa 400 studenti, cercando di spiegar loro che il dubbio e le incertezze sono il vero motore della crescita e della conoscenza e che quindi bisogna imparare ad raccoglierle; nel secondo ho incontrato un numero più contenuto di colleghi, anche se molto motivati e molto interessati a cercare di capire come fare storia in modo nuovo.

In effetti, questo è un momento particolare: siamo dentro a una fase storica in cui bisogna cominciare a pensare in maniera diversa, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, bisogna cercare di venire incontro anche alle nuove esigenze degli studenti e della società in maniera per certi versi creativa. La filosofia, ne sono piuttosto convinto, può dare una importante mano nel pensare in termini originali e approfonditi alle grandi questioni, ma anche la storia può fornire tanti spunti interessanti. Magari, più avanti, ne parleremo anche qui nella newsletter, anche se per forza di cose questa settimana il tema è già occupato dal grande dibattito che è sorto attorno all'Europa, che non poteva essere ignorato.

Perché mentre io mi sobbarcava i ritardi di Trenitalia e mi spostavo per il paese, in realtà sui mezzi di informazione fioriva il confronto attorno alla proposta di riarmare il vecchio continente. Più avanti vi dirò la mia opinione, sperando di riuscire ad articolarla al meglio, però qui lasciatemi dire una cosa: ho letto sui social network molti commenti in questi giorni sia a favore che contro la proposta di Ursula von der Leyen; e mi sono sembrati molto spesso commenti inutilmente polemici, pretestuosi, di gente che perlopiù non ha voglia di porsi i problemi ma solo di litigare con qualcun altro.

I commenti di chi pensa che l'Unione Europea sia guerrafondaia sono decisamente esagerati (è difficile trovare, nella storia, un continente più pacifico del nostro oggi), così come trovo però opinabili anche i commenti di chi ritiene che chiunque sollevi dei dubbi riguardo al riarmo sia un servo di Putin. È vero che esistono i guerrafondai ed è vero, sicuramente, che esistono anche gli italiani asserviti al dittatore russo (tra l’altro molto spesso le due categorie coincidono: i fan di Putin amano sotto sotto anche la guerra, anche se ora sono incredibilmente diventati pacifisti), ma in molti altri casi c'è solo un diverso pensiero dettato comunque dalla buona fede.

Io una mia posizione, a riguardo, ce l'ho e tenterò di esporla più avanti, nella sezione Quello che ho pensato, ma capisco anche chi la vede in maniera diversa; penso tutto sommato che sbagli, ma anch’io mi muovo nell’incertezza, e quindi non sto certo qui a puntare il dito. Si annunciano tempi difficili, e dobbiamo tenere la barra dritta: e per tenere la barra dritta, è necessario prima di tutto ragionare e in secondo luogo ascoltarsi, senza darsi automaticamente del cretino solo perché non si è dello stesso avviso.

Ma di questo parleremo più avanti, e poi ancora anche nelle prossime settimane. Prima di procedere coi libri e coi film, però, permettetemi di ricordarvi che anche questa settimana ci saranno degli appuntamenti importanti a cui magari potreste voler partecipare:

giovedì 20 sarò a Modena per tenere un seminario dal titolo “Appassionare alla storia”: i posti, a quanto mi dicono, sono già andati esauriti, ma se vi siete iscritti non mancate;

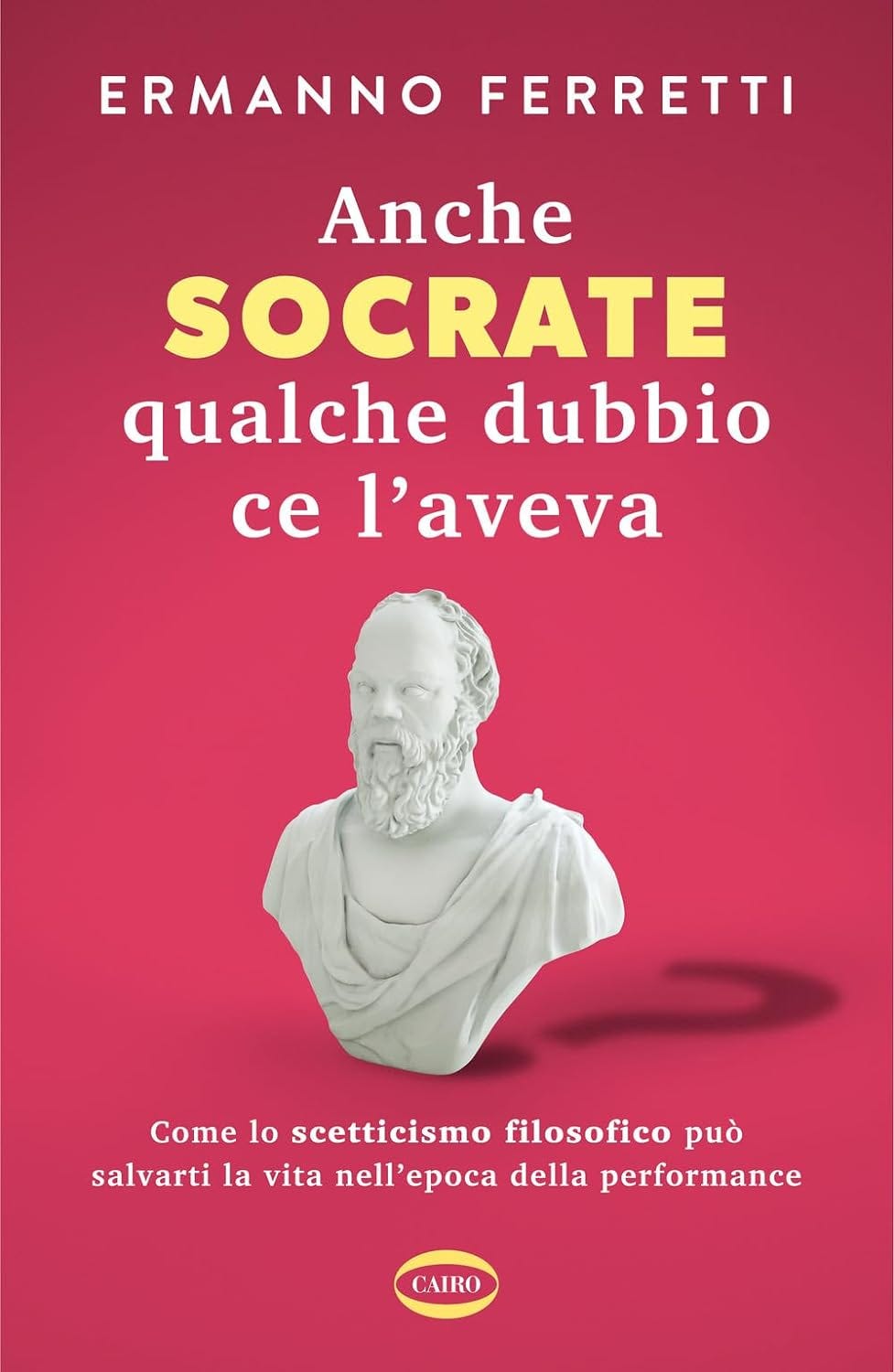

venerdì 21 sarò invece a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, per parlare alle 18 di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva; e assieme a me ci sarà lo storico Federico Canaccini, che presenterà il suo Sacre ossa (di cui vi parlo anche più avanti), in un bel dialogo a due.

E adesso basta, passiamo ai libri e a tutto il resto.

Quello che ho letto

E iniziamo allora come al solito dai libri.

Sacre ossa di Federico Canaccini: vi ho già accennato, nelle righe precedenti, che il prossimo venerdì sarò a Pieve di Cadore per parlare del mio libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. Ma quella presentazione sarà un po' particolare, perché, oltre al mio saggio, presenteremo anche un altro volume (con l’autore presente): Sacre ossa. Un libro di cui in realtà vi ho già parlato anche nelle settimane scorse, visto che l'ho cominciato a leggere da un po’, ed un libro che tratta di un tema anche piuttosto interessante dal punto di vista storico: la faccenda del culto delle reliquie che tanta importanza aveva nel Medioevo. Canaccini affronta il tema sotto diversi punti di vista: prende il discorso tutto sommato alla larga, partendo dagli inizi del cristianesimo e quindi della storia dell'Impero romano; poi passa a parlare, appunto, del Medioevo vero e proprio, seguendo l'evoluzione del culto di queste reliquie prima nell'Alto e poi nel Basso Medioevo; e non disdegna neppure di affrontare la questione dal punto di vista di alte religioni, come ad esempio quella islamica. Il risultato è un libro molto ampio, che ormai mi sto anche avvicinando a finire, pieno di stimoli e spunti interessanti per capire non solo gli eventi storici, ma anche l'esigenze umana che per molti secoli è stata dietro a questi fenomeni. Una lettura forse non semplicissima, ma sicuramente consigliata. Se vi interessa, il libro potete acquistarlo qui.

La Repubblica di Platone: vi ho raccontato già diverse volte che con gli abbonati del canale YouTube abbiamo dato vita, da diversi mesi, a quello che chiamiamo il Club del libro, una sorta di gruppo di lettura in cui ci incontriamo una volta al mese per discutere di un libro che abbiamo scelto di leggere tutti assieme, in parallelo. Ogni mese il titolo viene scelto tramite un apposito sondaggio e, in passato, c'è stata grande varietà riguardo ai saggi o ai romanzi prescelti: siamo andati da 1984 di George Orwell al Tractatus di Wittgenstein, passando attraverso libri più leggeri e più pesanti, più brevi e più lunghi. E questo mese la scelta è ricaduta su un nuovo libro molto impegnativo, sia in termini di pagine che di contenuti; ma un libro che è anche uno dei capolavori della storia della filosofia, imprescindibile nella formazione di ogni appassionato. Sto ovviamente parlando, come avete già capito dall'inizio di questo paragrafo, de La Repubblica di Platone, il libro più importante della produzione del filosofo ateniese e uno dei più grandi scritti di filosofia politica di ogni tempo; un libro, però, appunto molto impegnativo: sia perché il fondatore dell’Accademia esamina diversi problemi e cerca di studiarli nel dettaglio, sia perché le pagine sono davvero diverse centinaia. Lo scopo è quello di arrivare a completarlo entro l'inizio di aprile, cosa che non sarà certo facile: proprio per questo mi sono già buttato tra le sue pagine in questi giorni, complici i lunghi viaggi in treno. Tra l’altro, forse non l’ho neppure mai letto per intero: mi è capitato più volte di consultarlo e di leggerne ampi stralci, soprattutto per quanto riguarda certe parti specifiche che devo aver letto almeno un paio di volte; ma tutta intera l'opera, almeno di fila, mai, e quindi la scelta degli abbonati mi permette di colmare un'importante lacuna. Certo non sarà facile arrivare alla fine nei tempi stabiliti e gustarmi del tutto il dialogo; ma il pregio di questi gruppi di lettura è proprio questo: ti costringono ad accelerare i tempi e a leggere tanto, anche a costo, inevitabilmente, di perdete qualche pezzo per strada, di non notare tutto quello che vorresti notare. Per ora sono alle prime pagine, alle prime discussioni attorno all'idea di giustizia, a presto avrò molto materiale di cui discutere anche qui sulla newsletter. Ne riparliamo. Intanto, se vi interessa, potete acquistare il libro qui.

Capitale e ideologia di Thomas Piketty: non starò a raccontarvi nel dettaglio il perché o il per come, ma, come ricorderete, qualche giorno fa sono stato a Torino per presentare pure lì Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, e quelle presentazioni mi hanno permesso di entrare in contatto anche con diverse persone, scambiando idee e opinioni. Proprio grazie a uno di questi scambi mi è capitato in mano Capitale e ideologia, recente libro di Thomas Piketty, economista francese che è diventato famoso qualche anno fa con il libro Il Capitale nel XXI secolo. L'approccio è quello di un economista di area socialista, che ritiene che le disuguaglianze siano in parte inevitabili ma debbano essere spiegate, ricondotte entro certi limiti ed eventualmente giustificate tramite un preciso apparato ideologico. Lo scopo del libro, che si presenta come estremamente voluminoso e impegnativo, sembra essere quindi quello di capire quali ideologie nel passato sono state create per giustificare questa disuguaglianza tra gli uomini e quali, di conseguenza, possano essere le nuove ideologie del futuro in grado mantenere unita una società come quello odierna, che sembra sempre più fragile. Il libro l'ho cominciato da poco e, sentite le premesse di Piketty, sembra promettere molti dati e un certo sforzo, anche se qua e là ho letto qualche frase che non mi sembrava del tutto rigorosa dal punto di vista storico. Vedremo se ne varrà la pena: vi aggiornerò man mano che lo continuerò, sperando di non mollare troppo presto. Intanto, se vi interessa, il libro potete acquistarlo qui.

Quello che ho visto

E passiamo ora ai film, con, in lista, due pellicole storiche e una serie recente.

Marty, vita di un timido (1955), di Delbert Mann, con Ernest Borgnine, Betsy Blair, Esther Minciotti: vi confesso una cosa: è tutta la vita che sento parlare di Marty, film che nel 1956 vinse inaspettatamente sia l’Oscar per il miglior film che quello per il miglior attore protagonista, oltre alla Palma d’oro a Cannes, ma finora non l’avevo mai visto. E però quasi per caso mi sono accorto in questi giorni che era disponibile su Prime Video e così, durante uno dei molti viaggi in treno di questa settimana, ho deciso di guardarmelo (sul cellulare e con le cuffiette, come un adolescente qualsiasi: ma meglio di niente). E così, mentre i miei vicini di sedile guardavano serie tv recentissime su Netflix o film di supereroi su Disney+, io mi deliziavo con un film d’altri tempi, in bianco e nero e senza attori di particolare rilievo. La storia è semplicissima, e anzi tutta la trama si dipana nell’arco di appena un paio di giornate. Il protagonista è Marty Piletti, un ragazzotto italoamericano poco più che trentenne, che di mestiere fa il macellaio e che vive con la madre (che dovrebbe essere abruzzese ma a me pare parlare in pugliese, almeno nel doppiaggio italiano). Il problema di Marty è che tutti i suoi fratelli e parenti sono ormai sposati, e lui è rimasto l’ultimo scapolo della famiglia, con tutti i conoscenti che lo invitano di continuo a prendere moglie; e lui una moglie la vorrebbe pure, se non fosse che non ha alcun successo con le donne. Poi una sera, quasi per caso, si imbatte in Clara, giovane insegnante altrettanto timida e altrettanto sfortunata in amore; col solo guaio che tutti, attorno a Marty, sembrano remare contro questa relazione. Non vi rivelo il finale, ma il film è delicato, simpatico e molto bello; forse un po’ piccolo, un po’ breve, un po’ minuto, ma comunque particolare. Borgnine, poi, è molto bravo, adattissimo alla parte. Lo trovate su Amazon Prime Video.

Trappola di cristallo (1988), di John McTiernan, con Bruce Willis, Alan Rickman, Reginald VelJohnson: lasciamo gli anni '50 e spostiamoci, d’un salto, agli anni '80, con un altro classico, per la verità molto più noto di Marty. Sto parlando di Trappola di cristallo, celeberrimo film che lanciò la carriera di Bruce Willis sul grande schermo, dopo alcuni buoni successi in tv. La storia è celebre: John McClane, poliziotto newyorkese, si sposta a Los Angeles per passare il Natale assieme alla moglie, ma rimane invischiato in un grosso problema. Un gruppo di tedeschi dell’est, apparentemente terroristi, prende possesso del palazzo della multinazionale in cui lavora la moglie di McClane, e spetta dunque al poliziotto fuori servizio il compito di salvare la situazione. Il film è teso al punto giusto, con in più una buona dose di autoironia che, all’epoca, calzava a pennello addosso a un Willis nel fior fiore degli anni. Nel campo dei film d’azione, è sicuramente uno dei migliori del suo genere, e negli anni '80 in effetti fece scuola (non è un caso, tra le altre cose, che questa pellicola abbia avuto ben quattro seguiti). Lo trovate su Disney+.

Welcome to Wrexham episodio 2.01 (2023), di e con Rob McElhenney e Ryan Reynolds: vi ho già raccontato per diverse settimane di Welcome to Wrexham, la docuserie presente su Disney+ che segue le vicende del Wrexham, quadra di calcio gallese acquistata qualche anno fa da due star di Hollywood, il Ryan Reynolds di Deadpool e il Rob McElhenney di C’è sempre il sole a Philadelphia. Nei mesi scorsi, infatti, mi sono visto tutta la prima stagione di quello show, conclusasi purtroppo con la mancata promozione della squadra; e, francamente, per quanto avessi apprezzato la serie, avevo pensato anche di fermarmi lì, perché le vicende di questo oscuro team gallese non è che siano poi così appassionanti. Dopo qualche settimana di stop, però, qualche giorno fa sono ricaduto nel tranello e, anche se la seconda stagione non è doppiata in italiano ed è quindi disponibile solo in lingua originale, mi sono almeno gustato il primo episodio della seconda annata, dedicato al rilancio dopo l’obiettivo fallito. Come già vi avevo spiegato, la serie è molto ben fatta: alterna le vicende personali dei calciatori e dei tifosi a quelle dei due proprietari, tenendo presente anche il lato finanziario-gestionale della squadra. E, in generale, mostrando che dietro a una società calcistica non ci sono solo i gol che si fanno o si incassano la domenica pomeriggio, ma tutta una serie di vicende umane, economiche, a tratti perfino politiche e sociali che vale la pena di scoprire. Se vi interessa, trovate tutto, come detto, su Disney+.

Quello che ho pensato

Qualche giorno fa, su Repubblica, è comparso un articolo firmato da Javier Cercas, scrittore spagnolo autore, tra le altre cose, del romanzo Terra alta, edito in Italia qualche anno fa da Guanda. L’articolo si intitolava Come rispondere a Trump e, se siete abbonati al giornale, potete leggerlo qui.

In ogni caso, ve ne racconto almeno la tesi principale. Cercas, dopo aver analizzato le ultime mosse del presidente statunitense, riassume cinque risposte che secondo lui l’Europa dovrebbe dare alla nuova situazione internazionale. Vediamole insieme:

l’Europa dovrebbe innanzitutto farsi più unita e federale;

bisognerebbe poi superare, all’interno dei vari parlamenti nazionali, la distinzione tradizionale tra destra e sinistra, ma crearne secondo Cercas una nuova tra internazionalisti e nazionalisti, potremmo anche dire tra europeisti e sovranisti;

l’Europa non dovrebbe poi più dipendere dagli Stati Uniti né in ambito politico, né energetico, né difensivo;

l’Europa dovrebbe quindi rendersi conto della propria forza;

l’Europa dovrebbe, infine, diventare il soggetto-guida delle democrazie in tutto il mondo, il loro punto di riferimento, sostituendosi in questo agli Stati Uniti ormai in decadenza.

Come avrete notato, in questi punti non si parla esplicitamente di riarmo, ma lo si lascia intendere sottotraccia; un riarmo che sembra essere il rovescio della medaglia politica: davanti al disimpegno americano in Europa, la stessa Commissione europea ha proposto infatti nei giorni scorsi un progetto per aumentare la spesa militare dei singoli stati, in funzione anti-russa.

Tutte queste idee – quelle di Cercas ma anche quelle relative al riarmo – sono convogliate in Italia tra l’altro in una grossa manifestazione che si è tenuta sabato pomeriggio a Roma, indetta da Michele Serra e indirizzata principalmente a promuovere e sostenere un rafforzamento della coesione europea. Manifestazione a cui, tra l’altro, erano presenti anche alcuni di voi: mi avete mandato foto, messaggi, e-mail per documentarmelo. E d’altronde tra gli abbonati al canale ci sono tantissimi italiani che vivono in Germania, in Olanda, in Spagna e in altri paesi dell’Unione, o europei di altri paesi che vivono in Italia: abbiamo uno dei pubblici più internazionali, credo, della scena YouTube italiana. Che quella manifestazione scaldasse i cuori di alcuni di voi, era insomma prevedibile.

Al contempo, devo dire però che su questi temi le opinioni sono per la verità in Italia piuttosto variegate, anche tra chi segue questo progetto: perché ci sono sì tanti europeisti, ma ci sono anche delle persone preoccupate dalla proposta von der Leyen. Proprio sabato pomeriggio, quando ho aperto i social per postare il video del giorno, sono stato infatti subissato non solo dalle immagini della manifestazione romana, ma anche da messaggi pacifisti, addirittura molto critici verso quello che stava accadendo nella capitale (a dirla tutta, questo è accaduto soprattutto su Facebook, e questo mi dà un’idea anche della distribuzione delle idee a livello di fasce d’età).

Il dibattito, insomma, è acceso, e vi ho accennato anche all’inizio che i toni, purtroppo, sono come al solito caldi, poco orientati a ragionare assieme. Ma come la vedo io? Provo a rispondere.

Penso che per ragionare e procedere con un certo ordine, sia utile prima di tutto mettere sul tavolo i punti chiave della situazione internazionale così come si sta delineando in queste settimane. Ci sono due fattori, infatti, di relativa novità, emersi negli ultimi anni e rafforzatisi assai di recente:

Vladimir Putin da anni sta portando avanti una politica aggressiva che si è concretizzata in numerose guerre (Cecenia, Georgia, Crimea, Siria, Kazakistan, Ucraina), ma che a partire dagli ultimi mesi si è affacciata anche direttamente verso l’Europa: il tentativo di prendere Kiev è stato un chiaro segnale in quella direzione. Inoltre, anche le influenze russe sulla politica dei singoli stati europei, ad esempio tramite il sostegno economico e propagandistico a partiti euroscettici, sono ormai ampiamente documentate;

Donald Trump ha annunciato in tutti i modi possibili di aver intenzione di non proteggere più l’Europa da eventuali aggressori esterni, ivi compresa proprio la Russia, come ha plasticamente dimostrato qualche settimana fa deridendo il presidente ucraino alla Casa Bianca.

Questi due elementi di novità sono già, di per sé, rilevanti, e meriterebbero una certa riflessione ponderata. Aggiungerei però un ulteriore dato: quello sulla spesa militare. Su questo punto bisogna documentarsi bene, perché è facile essere tratti in inganno dai numeri. Come si legge in questo articolo, la spesa russa nel 2024 per l’esercito (considerando anche che la Russia è nel mezzo di una guerra) è stata di quasi 146 miliardi di dollari, pari a circa il 6,7% del PIL del paese. A parità di potere d’acquisto, questi circa 150 miliardi equivalgono, in realtà, a quasi 462 miliardi spesi dagli altri paesi (in Russia la merce costa meno: con quei 150 miliardi compri quello che, per comprarlo in Italia, paghi tre volte tanto).

L’Unione Europea, per com’è ora (e quindi senza Regno Unito), spende invece circa il 2% del suo PIL in quel settore (457 miliardi nominalmente, che salgono quasi a 550 miliardi a parità di potere d’acquisto). Siamo, insomma, un po’ sopra alla Russia (550 contro 462), e la cosa potrebbe teoricamente farci stare abbastanza tranquilli.

Ci sono, però, almeno tre questioni da precisare: primo, la spesa militare europea è mal ripartita, con troppo peso dato agli stipendi rispetto agli armamenti (il che vuol dire che spendiamo di più, ma potremmo avere meno armi); secondo, non è coordinata tra i paesi, per cui ci sono molte ridondanze e poca efficienza (il che vuol dire che spendiamo tanto, ma per avere spesso dei doppioni non molto utili); terzo, tra i grandi paesi l’Italia è probabilmente il paese che spende meno (circa l’1,5% del suo PIL).

Questi, insomma, i fatti, che era necessario mettere sul piatto in maniera chiara, altrimenti si rischia di ragionare sul nulla. Ora passiamo alle interpretazioni: cosa dobbiamo fare davanti al mondo che cambia?

Mi verrebbe, hobbesianamente, da porre qualche postulato, da cui poi far derivare il ragionamento. In realtà non ci sarebbe neppure bisogno di postularle, queste premesse, visto che ci sarebbero molti argomenti validi per sostenerle, ma per il momento, per far prima, datemele per buoni. I miei tre postulati sono questi:

a) al mondo ci sono uomini che da sempre usano la forza come strumento di potere (Putin ne è un esempio, ma anche Trump mi pare possa essere messo nella stessa risma); e questa forza, quando i mezzi lo consentono, porta alla guerra;

b) la democrazia, con tutti i suoi difetti, è sempre preferibile alla tirannide e alla dittatura, quantomeno per il fatto che in democrazia non rischiamo di essere uccisi o deportati per le nostre idee, le nostre preferenze sessuali, il colore della nostra pelle;

c) le uniche fasi di pace durature che abbiamo avuto in Europa nel corso della storia sono state possibili quando si è verificato un equilibrio tra le forze militari in gioco, spesso tramite la logica della deterrenza.

Ora, se tutto questo è vero – e temo lo sia –, davanti alla situazione attuale c’è bisogno di due cose: primo, avviare un percorso di coesione europea dal punto di vista militare (e non più solo economico), in modo che il vecchio continente possa presentarsi come un soggetto capace di difendersi (e di difendere i suoi membri) da qualsiasi autocrate si affacci all’orizzonte, con mezzi militari adeguati; secondo, questo processo dev’essere parallelo a un rafforzamento democratico dell’Unione.

Il progetto ReArm Europe di cui si è tanto discusso è infatti una risposta a questi problemi, con però delle criticità: la principale a mio avviso è che non prevede, in realtà, una difesa comune, ma un semplice rafforzamento degli eserciti dei singoli paesi; cosa che può essere necessaria nel breve periodo, ma rischia di essere controproducente in quello medio-lungo.

Capisco, cioè, le perplessità di chi teme che questo non risolva la questione, ma sposti il problema: rischiamo di avere un’Europa più armata ma non più unita, un’Europa più pronta a difendersi dalle aggressioni ma non più democratica. Qualcosa bisogna fare, e stare a guardare senza far nulla significa dare ulteriore spago a personaggi come Putin (e a quelli come lui), ma bisognerebbe anche farlo bene.

E allora vorrei ritornare al manifesto iniziale di Javier Cercas da cui siamo partiti. L’Europa è chiamata a un salto di qualità, ed è chiamata a farlo nel momento in cui, probabilmente, è più difficile farlo, perché le forze anti-europeiste sono particolarmente agguerrite. Però, allo stesso tempo, penso che sia il momento giusto per farlo: a livello globale, ora come ora, manca un punto di riferimento per chi crede e spera nella democrazia, nel diritto internazionale, in una politica di condivisione e allargamento. Per chi crede, anche, nel valore della pace: perché se si cede a Trump o Putin, si cede al valore della forza bruta, a chi fa la voce grossa, a chi si impone con le minacce o con i cannoni.

L’Europa, a livello ideale e direi anche filosofico, può e deve rappresentare una risposta (ferma e decisa) a tutto questo. Deve farlo, appunto, anche tramite la forza, cioè mostrando i propri muscoli? Credo di sì, possibilmente senza poi doverli usare, quei muscoli. Deve farlo nonostante le sue mille contraddizioni e i suoi errori? Credo di sì, cercando un po’ alla volta anche di superarle, quelle contraddizioni.

Perché l’alternativa, di fatto, non c’è. Anzi: l’alternativa è la rinuncia. O si difende quello che si è stati e quello che si è ottenuto in questi decenni, o si torna indietro. Lo vediamo chiaramente in America: Trump sta abbattendo i programmi di inclusione, i checks and balances alla base del sistema, i diritti di molte minoranze o gruppi sociali. O si è disposti a combattere e a fare un salto di qualità per mantenere in vita (e magari rinnovare) tutto quello che abbiamo, o ci si rinuncia: l’ondata reazionaria spinge in quella direzione.

Bisogna però cercare di fare tutto questo per bene, dimostrandoci all’altezza delle richieste. E per farlo bene, ovviamente, si deve partire dai cittadini, e cioè da noi. Perché il problema è proprio questo: non si tratta tanto di delegare a Ursula von der Leyen, alla UE o a chi vogliamo la difesa dei nostri confini e dei nostri sistemi politici; si tratta di volerle difendere noi, queste cose; oppure di consegnarci, armi e bagagli, al primo autocrate di turno.

Sono sicuro che, anche in mezzo a noi, ci sia chi ambisce a vedere Putin leader dell’Europa, o a lasciare ai propri figli un continente devastato e separato: i matti (e gli artefici della propria stessa rovina) sono dappertutto, non dobbiamo stupircene. Ma i matti non sono poi così tanti, e soprattutto sono incapaci di vere iniziative: hanno spazio solo quando le persone con un po’ di sale in zucca si fanno da parte e si disinteressano alle questioni. Sta a noi, dunque, rimboccarci le maniche e non lasciar passare un momento così decisivo. Forza e coraggio.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora diamo un’occhiata ai film e ai podcast che sono usciti questa settimana:

La teodicea di Leibniz: ci mancava un video per completare la panoramica sul pensiero di Leibniz, e finalmente eccolo

"Cuore di cane" di Michail Bulgakov - audiolibro spiegato parte 5: nuova puntata dedicata al capolavoro di Bulgakov ambientato nella Russia della NEP

Baumgarten e la creazione dell'estetica (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Collaborazionismo e resistenza nei territori occupati (per il podcast “Dentro alla storia”)

La pagina nera della Shoah (per il podcast “Dentro alla storia”) L'olocausto

Cosa possiamo imparare da Einstein

@scrip79Albert Einstein non è stato solo un genio della fisica: col suo approccio, come ci ha mostrato Karl Popper, ci ha fatto capire che la scienza non va in cerca di facili conferme, ma piuttosto di spiegazioni ardite, aprendosi all'errore potenziale #AlbertEinstein #KarlPopper #filosofia #fisica #falsificazionismo

@scrip79Albert Einstein non è stato solo un genio della fisica: col suo approccio, come ci ha mostrato Karl Popper, ci ha fatto capire che la scienza non va in cerca di facili conferme, ma piuttosto di spiegazioni ardite, aprendosi all'errore potenziale #AlbertEinstein #KarlPopper #filosofia #fisica #falsificazionismoTiktok failed to load.

Enable 3rd party cookies or use another browserEmail dall'oltretomba: Socrate scrive a Trump

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

L’uomo romano di Andrea Giardina: per studiare un’epoca del passato, è importante conoscere le vite di chi in quell’epoca viveva. Andrea Giardina, uno dei più importanti storici italiani, in questo saggio cerca di delineare i tratti dell’uomo romano, o meglio degli uomini romani, tramite numerosi esempi. Da avere e da leggere: lo si può acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

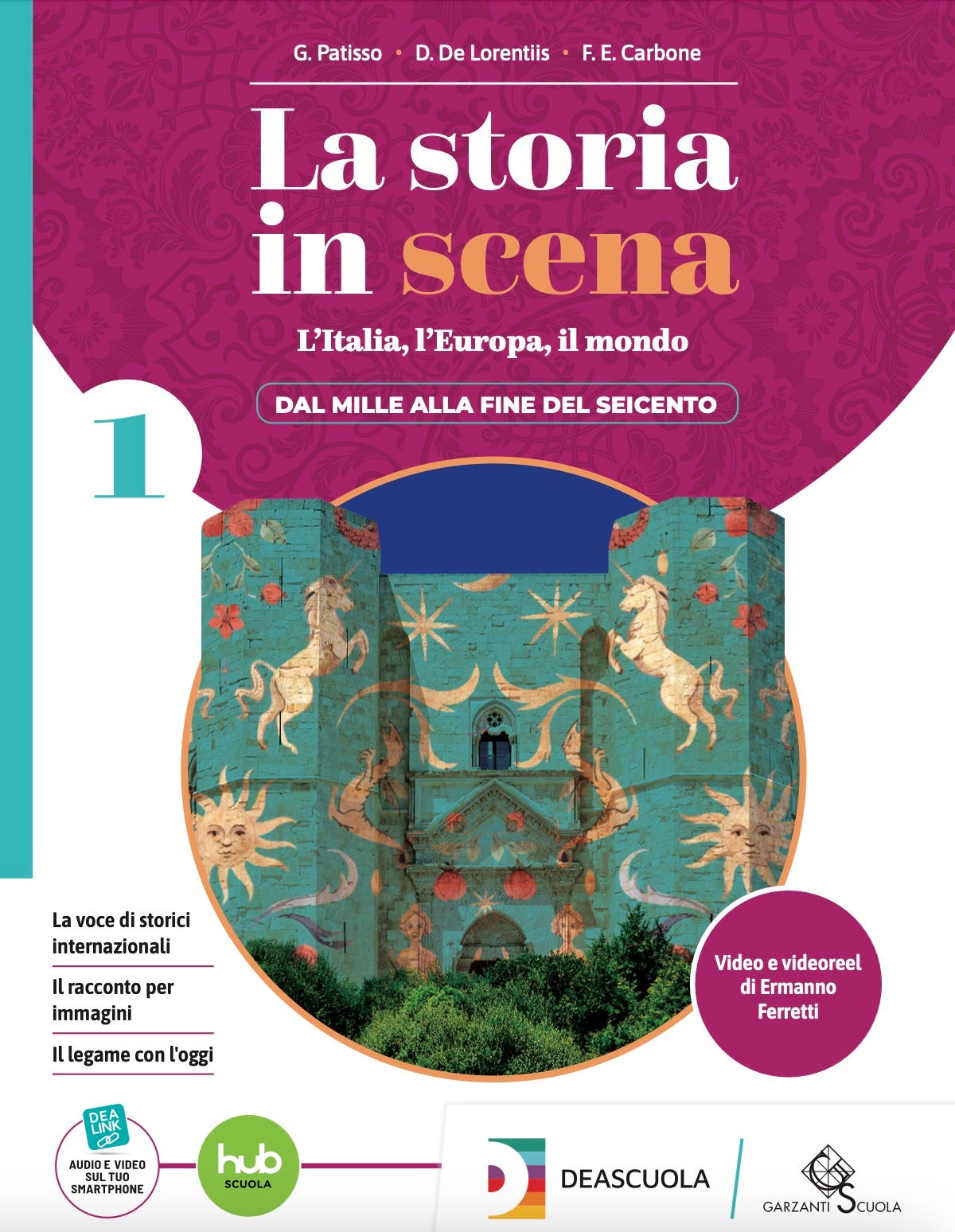

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo come sempre anche con qualche anticipazione su quello che vorrei pubblicare nella settimana appena iniziata:

domani credo che, in primo luogo, arriverà una nuova puntata del corso di logica, incentrata sulle regole dei quantificatori;

mercoledì sarà la volta del Simposio filosofico per abbonati, per discutere di fede e ragione;

giovedì torneranno i video di storia, con un riassunto della Restaurazione e dei moti rivoluzionari della prima metà dell’Ottocento;

venerdì e sabato sarà poi la volta dei podcast, con Mendelssohn in filosofia e ancora la Seconda guerra mondiale in storia;

domenica sarà quindi la volta di Voltaire, trattato all’interno della rubrica LibSophia;

lunedì prossimo, infine, vi proporrò, credo, un nuovo video di storia greca.

E questo è tutto. Ricordatevi gli appuntamenti a Modena e Pieve di Cadore di cui vi parlavo all’inizio, ricordatevi di comprare in ogni caso Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva e ricordatevi di ritornare qui, come sempre, tra sette giorni giusti giusti.

Volevo commentare il video di Socrate che scrive a Trump . Ma che c entra chiudere il dipartimento di istruzione con l insegnare alla gente a pensare? A scuola non si impara a pensare , si trasmettono nozioni : lo ha scritto anche lei nelle scorse newsletter .

Buon giorno ,

premesso che sono a favore dell Unione Europea , avevo scritto a Serra che si tratta

di provare ad avanzare proposte per ridare ai cittadini fiducia e soddisfazione nella UE.

Altrimenti , scriveva Timothy Garton Ash alle prossime elezioni vincera' Le Pen in Francia e AfD in Germania . Che proposte fareste per raggiungere questo obiettivo?

E' vero che i partiti di estrema destra sono collegati alla Russia , lo dimostra l indagine che sta subendo Le Pen per un finanziamento ricevuto da una banca russa che lei non ha dichiarato . In Russia , non si muove foglia che Putin non voglia .

“Deve farlo, appunto, anche tramite la forza, cioè mostrando i propri muscoli? Credo di sì, possibilmente senza poi doverli usare, quei muscoli”. Giusto : infatti dicevo a un conoscente , che giustificava Putin che i romani dicevano “ Si vis pacem para bellis “ ,

se vuoi la pace la pace prepara la guerra , cosa diversa dal

fare un uso concreto delle armi . Putin ha ecceduto , ricorrendo

alla violenza !

Ma ci sono anche fatti che positivi : in Romania il candidato filo russo e' stato

escluso dalle presidenziali . In Austria il governo di estrema destra e' stato scongiurato

quando stava per formarsi .

Mi conforta che questo , di Trump , e' il suo ultimo mandato .

Poi non potra' piu' presentarsi alle elezioni . Come diceva de Filippo :

" Ha da passa nuttata! " . Vediamo se riusciamo a sopravvivere ,

per cominciare alla recessione che provocheranno i dazi di mr Trombetta

( ho avuto questo lampo , ricordando che Trump in inglese vuol dire

"tromba" . Non so se vi ricordate lo sketsch di Toto' con l onorevole Trombetta).