Sull'affidabilità delle fonti e delle notizie, ma anche sui discorsi di Mussolini e Gramsci, sulle Confessioni di Agostino e Nievo e su film come In Bruges, Come ti spaccio la famiglia e Mood Indigo

Ve l’avevo detto, e infine il giorno è arrivato: stamattina sono tornato a scuola, ho ripreso servizio con le prime riunioni, e questa settimana ci saranno anche gli esami di recupero e i relativi scrutini nelle varie materie.

So cosa state pensando: il solito prof che lavora poco. Lo so, anche quest’anno – come ogni anno – è scoppiata la polemica sulle vacanze dei docenti, alimentata tra l’altro pure da qualche collega che ha sostenuto la tesi che si dovrebbe tornare a scuola a ottobre, perché a settembre fa troppo caldo. A volte gli insegnanti non si rendono conto di come sono percepiti all’esterno e fanno commenti poco felici.

Diciamoci la verità: è vero, gli insegnanti hanno tante vacanze. A Natale, Capodanno, Pasqua e nella lunga estate calda… I giorni di scuola previsti dal calendario sono circa 200 all’anno, e ci sono quindi certi insegnanti che lavorano in tutto 210-220 giorni all’anno, non di più. Questo significa avere tranquillamente 140 giorni di vacanza, contro i 32 del resto dei lavoratori.

Ma ho detto “certi insegnanti” non a caso. Il mestiere del docente ha i suoi pro e i suoi contro. Tra i pro ci sono in effetti i pochi giorni (e le poche ore) di effettiva presenza sul posto di lavoro, cioè nelle aule scolastiche; tra i contro, oltre a uno stipendio totalmente inadeguato alla qualifica, c’è l’aspettativa che in quei 140 giorni (e nelle ore pomeridiane) il docente si dia da fare per conto proprio, studiando, correggendo e perfino producendo cultura o didattica.

Personalmente non mi rimprovero nulla: quest’estate mi sono fermato, a conti fatti, nove giorni in tutto. E fermato è un modo di dire: a Londra avevo con me il computer, e di sera, mentre i miei figli stramazzavano sul letto, lavoravo sempre almeno tre ore a dispense o altro. Ci sono molti colleghi che, anche senza arrivare ai miei ritmi, passano una buona parte dell’estate a leggere, studiare e preparare lezioni; e ci sono anche colleghi, ovviamente, che invece non fanno nulla. È un mondo molto variegato, come forse già sapete.

Comunque, da oggi tutto ricomincia, anche ufficialmente. E, nel nostro caso, non manca ovviamente neppure la consueta newsletter. Iniziamola.

Quello che ho letto

Il panorama dei libri di questa settimana è, credo, piuttosto originale: ci sono libri fondamentali per la storia d'Italia, ma non sono i libri che vi aspettereste di solito; e ci sono anche delle vere e proprie confessioni, anche se forse rivolte non a chi vi aspettereste. Vediamo.

Confessioni di Sant’Agostino: recentemente, ho preso un caffè con alcuni ex studenti, che volevano raccontarmi della loro estate e dei loro progetti futuri, e al contempo salutarmi dopo alcuni mesi dall’ultimo incontro. È stato un bel momento e, tra una chiacchiera e l’altra, siamo a parlare di libri. Io ho chiesto loro se avessero in mente di leggere qualcosa di filosofico, e, in cambio, loro mi hanno chiesto cosa stessi leggendo io. In quei giorni avevo appena ricominciato le Confessioni di Sant'Agostino, e i ragazzi hanno letteralmente strabuzzato gli occhi quando ho comunicato loro il titolo. In effetti, credo che non sia un libro popolare al giorno d’oggi, o in linea con i gusti attuali; e probabilmente non l’avrei scelto di mia spontanea iniziativa. Il fatto è, però, che quel libro è stato selezionato dagli abbonati del canale per il prossimo Club del libro, l'appuntamento mensile in cui discutiamo di un grande classico che leggiamo tutti insieme, e quindi ho dovuto riprenderlo in mano. L'ultima volta in cui l'ho letto è stato ai tempi dell'università, quindi almeno 25 anni fa, e avevo bisogno, inevitabilmente, di rinfrescarne la memoria. Poi devo anche ammettere che anche oggi, anche nel 2024, questa autobiografia filosofica di Agostino è ancora interessante. Certo c'è un continuo appello a Dio, una costante preghiera di fondo che potrebbe risultare addirittura fastidiosa per chi non sente l'anelito religioso, ma allo stesso tempo la confessione, per il suo particolare stile, permette davvero di entrare nella coscienza di un uomo del IV secolo, combattuto tra il problema del peccato e quello della carne, tra le ambizioni politiche e il desiderio di una vita umile, sana, fondata su qualcosa di solido. Nonostante i tempi attuali siano enormemente diversi da quelli in cui viveva Agostino, il suo conflitto interiore ricorda per certi versi anche il nostro, anche se forse Agostino vive tutto in maniera esagerata e forte rispetto agli standard attuali; e lo ricorda perché, al di là del cristianesimo, in realtà quei problemi sono i problemi tipici dell'uomo, sospeso tra desiderio di grandezza e sentimento di piccolezza, tra affetti terreni e perfino carnali e richiamo verso qualcosa di più grande, anche se difficile da definire. Il libro è corposo, ma lo sto leggendo con entusiasmo e quindi potrei finirlo anche abbastanza in fretta. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.

Scritti e discorsi di Benito Mussolini: sono sempre stato abbastanza intellettualmente affascinato, o sarebbe meglio dire inquietato, dalla figura di Benito Mussolini. Il dittatore è sicuramente uno dei personaggi-cardine della storia d'Italia, ma rappresenta anche – oltre che un criminale di guerra e un tiranno – un mistero. In particolare, un tarlo che mi è sempre rimasto dentro è quello di cercare di capire, in maniera chiara e convincente, il suo mutamento da rivoluzionario socialista a esponente di punta del fascismo, da leader dei braccianti a uomo dell’esercito, da nemico giurato della borghesia, del re e della Chiesa a loro principale alleato. È una questione che in realtà non è inedita e che è stata affrontata da decine e decine di storici; io stesso ho letto migliaia di pagine che hanno cercato di sbrigliare la matassa, che hanno mostrato come il fascismo delle origini avesse strette connessioni con socialismo, e che hanno evidenziato come anche altri esponenti fascisti provenissero da quella stessa area dell'estrema sinistra, poi spostatasi rapidamente nell'estrema destra. Ma qualcosa di non del tutto chiaro rimane nell'aria: perché è vero che Mussolini fu un opportunista, un furbo, un uomo che seppe cavalcare l'onda del momento pur di raggiungere i suoi scopi, cioè la conquista del potere; ma è vero anche che è difficile pensare a un politico talmente cinico da dimenticare del tutto le sue origini, i suoi slanci giovanili, le sue vecchie convinzioni. Certo, Mussolini amò sempre rappresentarsi – anche da Duce – come un rivoluzionario, come quello che aveva superato il socialismo, creando una dottrina politica migliore per il popolo stesso, ancora più sociale di quanto non fosse il socialismo stesso. Ma quelle erano evidentemente bugie che Mussolini raccontava se stesso e raccontava agli italiani, e non riesco a convincermi che un uomo che era comunque a suo modo intelligente potesse mentire in modo così plateale alle proprie idee. Quindi il dubbio rimane: certo, la storia umana è piena di uomini che, per interesse o per caso, hanno dimenticato i propri scrupoli e la propria coscienza, ma la figura di Mussolini è a suo modo tragica; anche paradossale, perfino ridicola in certi momenti, ma in parte anche tragica. Forse proprio per questi motivi, questa settimana ho comprato e cominciato a leggere un libro enorme, che mi terrà compagnia per un bel pezzo; si tratta della recente raccolta di tutti i discorsi e di tutti gli scritti di Mussolini (non so, per la verità, quanto completa), pubblicata da Feltrinelli e curata da David Bidussa, importante storico non solo del fascismo. Ripercorrendo cronologicamente tutta l’evoluzione della retorica mussoliniana, spero forse di avere qualche ulteriore illuminazione. Ve ne racconterò, anche se si tratta di un libro complesso, pieno di riferimenti al passato e alle questioni che erano d’attualità ai tempi di Mussolini, e di cui oggi c’è a volte poca memoria: e per questo non sarà facilissimo da leggere. Se vi può interessare, potete comunque comprarlo qui.

Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo: ce l’ho fatta. Dopo mesi e mesi, e centinaia e centinaia di pagine, ho finalmente finito di leggere Le confessioni d’un italiano di Nievo, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1867, più di centocinquant’anni fa. Ma non è tanto questo, a stupire, quanto il fatto che a quell’epoca Nievo era già morto da sei anni e che il romanzo era stato completato nove anni prima, nel 1858, quando l’autore di anni ne aveva solo 27. Stupisce perché all’apparenza il romanzo sembrerebbe lo sforzo di una vita intera: lungo tra le 900 e le 1.000 pagine a seconda dell’edizione, racconta l’intera esistenza del suo protagonista, Carlo, dalla sua infanzia fino agli ottant’anni suonati. E assieme a quella vita racconta però anche un pezzo importante della storia del Veneto e dell’Italia del tempo, partendo dal 1775, in pieno ancien régime, e portando avanti la sua trama fino al 1858, alle soglie dell’unificazione. Ma ancora una volta, non è neppure questo ciò che sorprende di più: è, piuttosto, il fatto che un ragazzo di venticinque anni o poco più potesse scrivere (e magari anche solo nei ritagli di tempo, visto che trovava il tempo per fare pure il patriota: sarebbe morto, per dire, lavorando per Garibaldi) pagine così accorate, intelligenti, a volte anche poetiche, altre volte perfino ironiche. Devo dirvi la verità: Le confessioni d’un italiano, alla fin fine, mi è piaciuto, e anche molto. Certo, i suoi centocinquant’anni un po’ si sentono, ed è inevitabile che sia così; però il romanzo si rivela anche moderno, audace, intrigante, e può benissimo essere letto – anche se necessita di un po’ di impegno – dal lettore odierno. Quindi, se avete passione per i tempi che furono e la pazienza di sopportare una prosa forse datata (ma neppure troppo: scorre via anche meglio di Manzoni), date una possibilità pure a questo bel romanzo. Vi regalerà una storia d’amore travagliata degna delle sorelle Brontë, qualche accenno a importanti personaggi storici dell’Ottocento, qualche appello patriottico ma anche intelligenti analisi dei fatti d’Italia e qualche avventura picaresca. Lo trovate qui.

Quello che ho visto

E passiamo ora ai film. E in effetti questa settimana parliamo di film veri e propri: dopo avervi ammorbato per mesi con serie tv più o meno riuscite, questa settimana sono riuscito a mettere in fila tre pellicole cinematografiche, anche se non nuove. Vediamole.

Come ti spaccio la famiglia (2013), di Rawson Marshall Thurber, con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts: è vecchio perché ha già più di dieci anni sulle spalle; è abbastanza volgare, ha una trama ben oltre i limiti del verosimile e non fa nemmeno troppo ridere. Insomma, Come ti spaccio la famiglia non è la migliore commedia in cui potevo incappare, questa settimana; ma non sono riuscito a resistere alla voglia di guardare un film con Jason Sudeikis, il protagonista di una delle serie comiche più belle degli ultimi anni, Ted Lasso. Con però diverse differenze: se nella serie i toni sono morbidi, divertenti ma anche delicati, in Come ti spaccio la famiglia si fa una comicità molto più fracassona. Insomma, credo sia evidente che non sono rimasto troppo contento; eppure gli interpreti mi piacciono tutti, perché nel cast, oltre a Sudeikis, ci sono anche Jennifer Aniston (la Rachel di Friends, ma probabilmente non serve che va la presenti, se avete vissuto nel pianeta Terra negli ultimi trent’anni), Emma Roberts (la brava nipote di Julia Roberts, resa famosa da American Horror Story) e l’esordiente Will Poulter, che tra l’altro è quello che forse recita meglio. Per carità, il film non è una completa schifezza e si lascia guardare, ma sarebbero bastati forse alcuni piccoli accorgimenti per renderlo più digeribile e forse perfino godibile; ma, sia a livello di sceneggiatura che di regia, credo ci si sia risparmiati molto. Se vi interessa, lo trovate su Netflix, ma credo ancora per poco.

In Bruges - La coscienza dell’assassino (2008), di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes: molti di voi sicuramente l’avranno già visto, perché a suo tempo vinse vari premi ed ebbe ottimi riscontri dalla critica, ma io onestamente me l’ero perso. Sto parlando di In Bruges, film di qualche anno fa diretto da Martin McDonagh (quello di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola) e ambientato, come si intuisce dal titolo, nella ridente città belga di Bruges. La storia, senza fare troppi spoiler, è la seguente: Ray e Ken sono due killer in trasferta in Belgio, mandati là dal loro capo dopo aver combinato un guaio. Cercano di ambientarsi e mimetizzarsi nella cittadina, ma l’ombra di questo guaio – che si chiarisce man mano che il film avanza – inizia a gravare su di loro, fino a metterne a repentaglio le vite. Ottimamente interpretato (in particolare da Colin Farrell), il film ha un suo strano senso dell’umorismo che lo rende decisamente atipico; ma, in un modo non del tutto comprensibile, funziona e ti fa appassionare alla storia e alle vicende di personaggi che si rivelano più umani di quanto sarebbe stato prevedibile. Se vi interessa, lo trovate su Amazon Prime Video.

Mood Indigo - La schiuma dei giorni (2013), di Michel Gondry, con Romain Duris, Audrey Tautou, Omar Sy: su consiglio di una mia ex allieva, nei giorni scorsi ho recuperato sulle piattaforme di streaming il film Mood Indigo, pellicola che non avevo ancora visto e che risale però a più di dieci anni fa, diretta da Michel Gondry. Con Gondry ho un rapporto un po’ particolare: ho adorato Se mi lasci ti cancello, il suo secondo film, nato dalla collaborazione con Charlie Kaufman (ne ho parlato anche in un video apposito); ho però poi trovato che i lavori successivi perdessero via via un po’ di smalto. L'arte del sogno era ancora abbastanza affascinante, Be Kind Rewind mi pareva un’opera incompiuta, The Green Hornet invece mi ha proprio deluso. E così i suoi film seguenti li ho direttamente lasciati perdere, fino appunto al consiglio di qualche giorno fa e al tentativo di recuperare almeno questa pellicola. Che dire? Non sono convinto che con Mood Indigo il regista abbia ritrovato la sua vena migliore: il film è visionario e originale, come tutti quelli di Gondry, ma alla fine ti sembra sempre che manchi qualcosa. La trama è tratta da un importante romanzo di Boris Vian, anch’esso molto particolare: il protagonista è Colin, un ricco ragazzo di Parigi che ha un servitore, Nicolas, e un amico, Chick, particolarmente appassionato di Jean-Saul Partre (evidente parodia di Jean-Paul Sartre, il filosofo più alla moda quando il romanzo venne pubblicato). Il tutto prende però veramente avvio quando Colin si innamora di Chloé, giovane ragazza, bella e sognatrice; ma agli entusiasmi dell’amore si sostituisce presto il dolore, senza contare che il tutto, ovviamente, viene trasfigurato dalla fantasia sia di Vian che di Gondry, in un racconto che cerca un equilibrio tra l’assurdo e il poetico. Un equilibrio che però, mi pare, il regista raggiunge solo a tratti. Insomma, un film strano, non del tutto convincente ma comunque interessante. Lo trovate su Amazon Prime Video.

Quello che ho pensato

Metto le mani avanti e mi scuso fin da principio: questa volta la sezione Quello che ho pensato sarà un po’ tecnica e pignola. Ma credo sia importante chiarire alcuni punti sul metodo con cui lavora la storia e con cui lavorano tutte le discipline che vogliono darsi uno statuto scientifico. Perché mi sono accorto che – complice, in questo senso, una pessima informazione – a volte ci sono dei fraintendimenti importanti.

Vi racconto l’antefatto. Il giorno di Ferragosto – pare passata una vita, lo so, ma è accaduto appena dieci giorni fa – ho pubblicato un post sui social network in cui ho raccontato brevemente la storia dell’origine della festa, per poi passare subito a spiegare come il fascismo l’abbia sfruttata, a suo tempo, per scopi politici.

Il problema è nato però per il primo discorso, cioè il racconto dell’origine del Ferragosto. Ho infatti citato la solita versione, che conoscono un po’ tutti: che la festa fu istituita da Ottaviano Augusto e inizialmente cadeva il 1° di agosto; e che poi, per volontà della Chiesa cattolica, è stata spostata al 15 per farla coincidere con la festa dell’Assunzione di Maria. È la versione riportata in tutti i libri e le enciclopedie da quando esistono libri ed enciclopedie.

Da quando ho pubblicato quel post, mi sono arrivati diversi messaggi di persone che mi chiedevano chiarimenti, perché avevano sentito che le cose non stavano così come le avevo riportate. Cascando dal pero, ho chiesto i riferimenti, anche se mi pareva strano di aver preso un granchio così clamoroso (cosa che può sempre capitare, sia chiaro; ma in questo caso ero andato a controllare con una certa attenzione).

Il riferimento che tutti mi hanno indicato è stato un video TikTok, e già qui ho iniziato a storcere la bocca. Ormai coi miei studenti sono abituato a sentirmi dire piuttosto spesso: «Sì, prof, è così: l’ho sentito su TikTok», e due volte su tre quello che hanno sentito è una mezza stupidaggine, un’imprecisione o, nei casi peggiori, una vera e propria falsità. Perfino mia moglie – che non usa TikTok, ma altri social più “da vecchi” – ogni tanto mi viene a chiedere: «Ma questa cosa è vera?», indicandomi il suo cellulare. E io: «Ma ti pare che sia vera? Puzza di fake lontano un miglio. Comunque controlliamo». E lei: «Eh, lo so, puzza anche a me. Ma ogni volta che vado a cercare la notizia su un giornale mi chiede di abbonarmi e non riesco a leggere nulla».

Bisogna anche ammettere, infatti, che il problema non è solo l’alta proliferazione di informazioni imprecise o palesemente false; è anche che le informazioni più solide ormai si fa fatica anche a reperirle, chiuse dietro paywall o blocchi di diverso tipo. Forse avrete letto, a questo proposito, dell’arresto di un giovane, in Pakistan, responsabile di aver diffuso per primo le false notizie che poi hanno portato alle violenze dell’estrema destra in Inghilterra qualche settimana fa: lì lo stato britannico ha reagito con estrema veemenza, ma quasi mai questo accade e le notizie non verificate prevalgono ormai diffusamente su quelle verificate.

Ma ritorniamo alla questione del Ferragosto, che è meno grave e meno problematica, per fortuna. Vi dicevo che in molti, sui social, hanno cominciato a condividermi un video di TikTok. Non vi metto qui il video in questione, perché non voglio fare uno di quei dissing che vanno tanto di moda sul web: voglio parlare del metodo. Però penso si possa già dire che, in generale, TikTok non sia una fonte autorevole e seria (e lo dice uno che su TikTok ci posta).

Comunque sono andato a vedermi il video, e la mia bocca storta ha continuato a diventare sempre più storta: il video, infatti, parte subito con un’imprecisione piuttosto forte, affermando che quello del Ferragosto istituito da Augusto è un “mito” che si è cementato e diffuso soprattutto col web. «Col web?», mi dico. «Ma io me lo ricordo bene fin da quando ero bambino, questo discorso, e il web allora neppure esisteva». Una veloce ricerca conferma che già la Treccani (la massima enciclopedia italiana) del 1938 attestava il Ferragosto come istituito da Augusto (qui la fonte).

Comunque il video poi continua sostenendo che uno storico (di cui non si dice neppure il nome, ahimé) ha scoperto che il Ferragosto non è stato istituito da Augusto. «Ma chi? Dove? Quando?»: mi pare davvero un discorso campato per aria. Poi mi accorgo che c’è una bibliografia a corredo del breve video, e corro a vedermela, ma mi accorgo ben presto che si tratta di un articolo e di un libro che parlano sì del Ferragosto, ma senza riportare questa presunta nuova notizia. Insomma, sono fonti generiche che non c’entrano con la notizia.

Quindi, ricapitoliamo: abbiamo un video su TikTok (fonte non autorevole) che riporta la notizia secondo cui uno storico (di cui non viene riportato il nome) ha fatto una importante scoperta sul Ferragosto (ma non c’è un libro o una fonte scritta a corredo). Non si sa dove questa scoperta sia stata pubblicata, revisionata, sostenuta. Insomma, già così la notizia puzza parecchio.

Comunque, a dirla tutta, nel video non si cita il nome dello storico, ma si riporta il nome di un account YouTube. Sono quindi andato a cercarmi il video (che non era linkato) e alla fine l’ho trovato: lì un giovane divulgatore sostiene appunto la tesi “revisionista”, asserendo di non aver trovato menzioni del Ferragosto nei testi antichi.

Chi è questo giovane divulgatore? Ho fatto un po’ fatica a trovare il suo nome e cognome, ma alla fine ce l’ho fatta: è un appassionato di storia romana. Non mi risulta insegni in nessuna università o scuola; ha all’attivo alcuni libri ma pubblicati da editori mai sentiti prima (forse sono autopubblicati). Insomma, con tutto il rispetto per il ragazzo, non è una fonte autorevole di per sé.

Questo significa che abbia torto e che la notizia sia un falso? No, non per forza. Ma invita a essere molto cauti. E qui arriva il discorso sul metodo che vale la pena di fare.

Come si fa ricerca, in ambito storico ma anche filosofico, archeologico, biologico, fisico? In molti modi, in realtà, ma c’è un punto d’arrivo che contraddistingue tutti questi ambiti: prima o poi bisogna pubblicare i risultati della propria ricerca e sottoporli al giudizio degli studiosi. Se fai una scoperta medica, prepari un articolo, lo fai revisionare da una rivista accreditata, e se tutto va bene questo articolo viene pubblicato; e una volta pubblicato, viene letto, analizzato ed eventualmente criticato da altri studiosi, specialisti del settore.

In storia funziona allo stesso modo: se fai una scoperta sensazionale o vuoi proporre una nuova interpretazione, scrivi un articolo (o un libro, se la cosa è troppo corposa); lo fai pubblicare da un editore serio (che abbia, cioè, un suo comitato di lettura che possa valutare l’attendibilità del tuo lavoro) e poi lo sottoponi al giudizio degli altri esperti del settore. E solo a quel punto si potrà dire che quella tesi è stata accettata, ritenuta valida (almeno fino a prova contraria).

Pubblicare su YouTube non vale (per fortuna) nulla; spiegare bene e sembrare autorevoli non vale (per fortuna) nulla. Perché altrimenti qualsiasi persona sicura di sé potrebbe mettersi davanti a una telecamera e sostenere cose assurde, convincendo le persone. Tra l’altro, purtroppo questo già accade (al di là del ragazzo in questione, che mi pare in buona fede): abbiamo su YouTube personaggi che sostengono tesi complottiste, superficiali, false o imprecise, e riescono ad avere anche un discreto numero di fan pronti ad applaudire e a propagare quelle false notizie. Perché vedere un video è molto più facile che leggere un libro.

Ora, non intendo sostenere che il ragazzo che ha fatto il debunking, come dice lui, del Ferragosto sia in torto: magari ha fatto una vera scoperta. Ma non sono in grado di dirlo e aspetterei il giudizio di un esperto di festività romane per potergliene dare credito. E quando dico “esperto”, intendo un professore universitario o comunque qualcuno che abbia una serie di pubblicazioni scientifiche serie di storia e società romana nel proprio curriculum.

E questo vale per quel ragazzo ma vale ovviamente anche per me. Tutto quello che sostengo sul web – salvo errori involontari o imprecisioni, che ovviamente capitano – può essere ritrovato in qualsiasi manuale scolastico o universitario: se mi seguite, sapete che non riporto tesi “rivoluzionarie” ma spiego quello che gli esperti già conoscono. E che nella descrizione del video riporto i libri (seri, accreditati eccetera) in cui si possono ritrovare quelle cose che ho sostenuto.

Eppure, a volte mi capitano commenti francamente strani. Sono minoranze, ma ci sono: ad esempio, alcuni criticano ogni banalità esca dalla mia bocca sostenendo che io sia al servizio dei poteri forti (ovvero della scienza storica e filosofica ufficiale, credo), mentre loro sanno davvero cos’è successo l’11 settembre, come governa Putin e via discorrendo. E le loro fonti sono sempre dei video scriteriati, in certi casi (ma più rari) libri pubblicati da editori mai sentiti prima, spesso il sentito dire.

In questi anni mi sono reso conto che il video ha un grande fascino: vedere una persona che parla in uno schermo dà immediatamente autorevolezza a questa persona. Siamo abituati a pensare (sbagliando clamorosamente) che la tv dica il vero e che quindi anche quelle televisioni in piccolo che sono i nostri cellulari dicano il vero. Non è così, non è mai stato così. In tv può capitare che si dia spazio a propagatori di stupidaggini semplicemente perché fanno audience, e sul web chiunque può pubblicare quello che vuole. Non c’è filtro, e quindi non c’è neppure selezione. Tutto vale tutto: che tu sia il massimo studioso mondiale di un argomento o che tu stia letteralmente improvvisando le tue tesi, sul web YouTube (se sei al primo video) ti tratterà in maniera identica.

Eppure ci sarebbero molti metodi per proteggersi dal rischio dell’inganno: cercare conferme in fonti scientifiche (conoscendo anche la differenza con le fonti non scientifiche), valutare l’attendibilità fuori dal web o dalla tv di chi parla, rifuggire da tutti i video sensazionalistici, clickbait o “furbi”.

E poi c’è anche un altro indizio che dovrebbe invitare ad andarci coi piedi di piombo: più “sconvolgente” è la notizia, più è probabile che non sia precisa; più “rivoluzionaria” è la scoperta, più bisogna andarci cauti. Quando leggete un titolo che usa le parole “clamoroso”, “sconvolgente”, “scoperta”, dovreste cercare non una, ma cento conferme della bontà di quei dati: perché la realtà è quasi sempre meno sconvolgente di quanto ci piacerebbe.

Insomma, l’invito è come sempre ad andarci piano e a esercitare un po’ di sano dubbio scettico. Lo ripeto: magari il ragazzo che ha indagato sul Ferragosto ha pure ragione, ma aspettiamo conferme serie; diamogli pure il beneficio del dubbio, ma aspettiamo a stracciarci le vesti. E lo stesso facciamolo con tutto questo bombardamento di notizie rilanciate continuamente dal web. Lo scetticismo – come ho provato a sostenere in Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva – non è solo capace di fornirci strumenti per affrontare le sfide (e le sconfitte) della vita, ma anche per capire a cosa dar credito e a cosa no. Usiamolo.

Quello che ho registrato e pubblicato

Se la settimana scorsa eravate ancora in vacanza, forse vi siete persi quello che ho pubblicato a livello di video e podcast. Ma ora potete rimediare. Ecco l’elenco completo:

La filosofia di Tommaso Campanella: presentiamo la metafisica e la politica di uno dei filosofi più importanti del Rinascimento italiano

Il Manifesto del Partito Comunista - audiolibro spiegato parte 4: ultima puntata per concludere l’opera di Marx ed Engels

L'estetica di David Hume (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La vita e le opere di Leibniz (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Le conseguenze della crisi del '29 in Europa (per il podcast “Dentro alla storia”)

Gli enigmi di Hume

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Lettere dal carcere di Antonio Gramsci: la vita e la parabola umana di Antonio Gramsci sono piuttosto note. Come sono noti alcuni suoi scritti, anche se a volte soprattutto per sentito dire più che per un contatto diretto. Certo non si tratta di scritti facili, e per questo misurarsi coi Quaderni dal carcere può essere anche piuttosto impegnativo. Forse un buon primo approccio può essere però costituito dalle Lettere dal carcere, che Einaudi ha di recente ripubblicato. Non si tratta di tutte le lettere che l’esponente comunista scrisse durante la detenzione sotto il fascismo, ma di una selezione ragionata e comunque interessante. Prevale ovviamente il lato umano, anche perché le lettere dirette verso l’esterno erano sottoposte a censura, ma ciononostante il volume aiuta a farsi un’idea dell’uomo. Lo si può comprare qui.

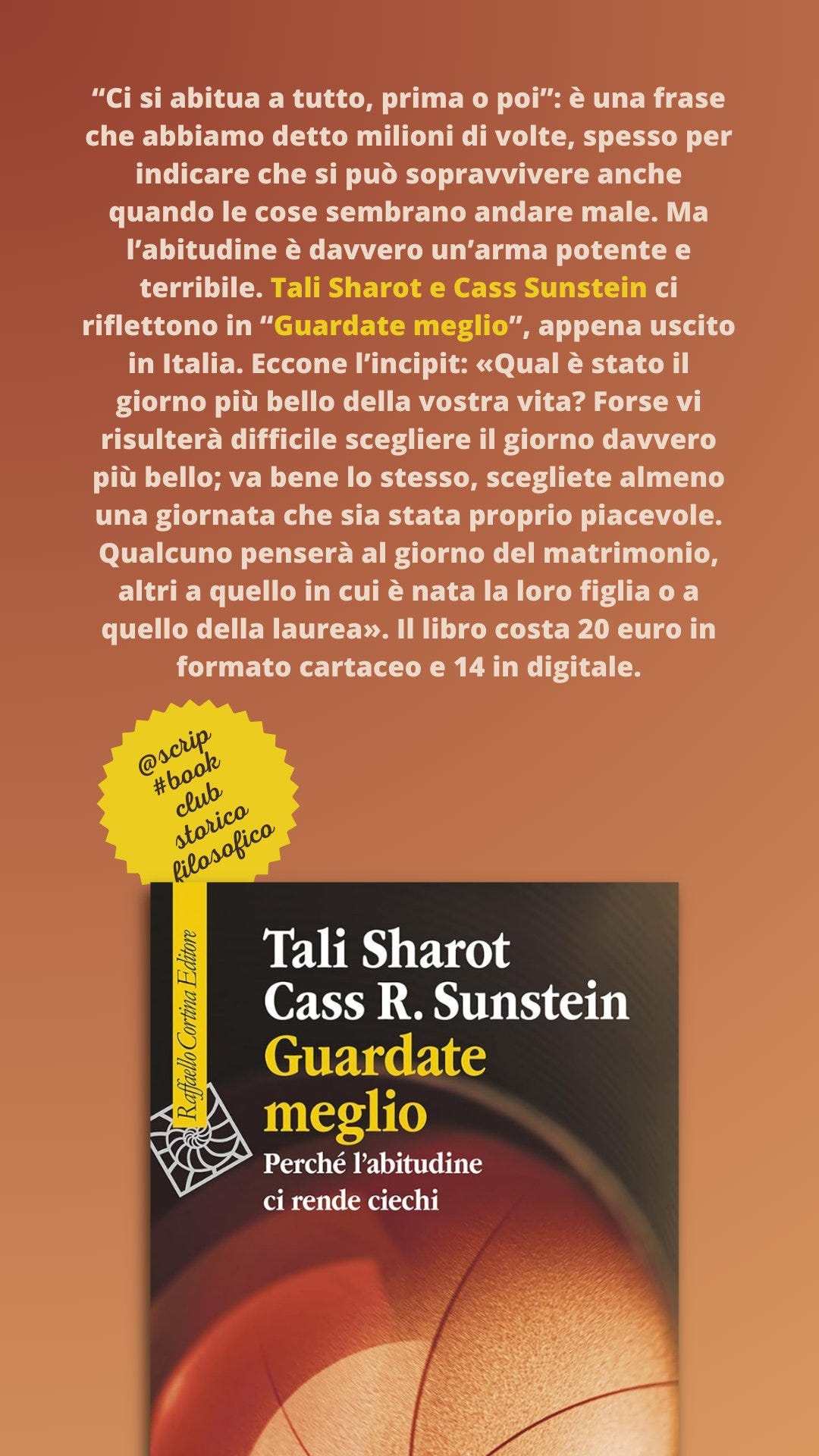

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

Quello che c’è in arrivo

E anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Prima di salutarci, lasciate che vi anticipi qualcosa sugli appuntamenti di questa settimana:

domani, prima di tutto, tornerà il podcast di storia, con una puntata dedicata a Roosevelt;

mercoledì sarà la volta invece di un video sull’attualità, incentrato sulla storia del Venezuela degli ultimi trent’anni, fino ai problemi di questi giorni;

giovedì vorrei proporvi la classica diretta mensile riservata agli abbonati, per fare il punto su questo agosto ormai agli sgoccioli;

venerdì sarà il mio compleanno (e saranno 45, ragazzi miei), ma non mancherà un video: sarà dedicato ai viaggi storico-filosofici, con una breve presentazione del Reichstag a Berlino;

sabato e domenica torneranno poi i podcast, prima con quello di filosofia dedicato a Leibniz, poi con quello di storia incentrato di nuovo su Roosevelt;

lunedì prossimo, infine, vorrei riuscire a proporvi un video in cui spiego la riforma presidenziale che l’attuale maggioranza di governo sta proponendo: cosa prevede e quale sarà il suo iter.

Ecco, questo è quanto. Godetevi questi ultimi scampoli di vacanze, se ancora avete qualche giorno di ferie o di pausa dallo studio, e ricordatevi di tornare puntuali qui tra sette giorni. Ciao!