Sull'utilità e il danno degli auricolari per la vita, ma parliamo anche de Il conte di Montecristo, M. Il figlio del secolo, Carl Gustav Jung, Leo Ortolani, Hermann Hesse, Zia Mame e del greco

Cosa avete fatto oggi pomeriggio? Avete partecipato al webinar Donne nella storia: da escluse a protagoniste, che ho tenuto per i tipi di Deascuola? Vi è piaciuto?

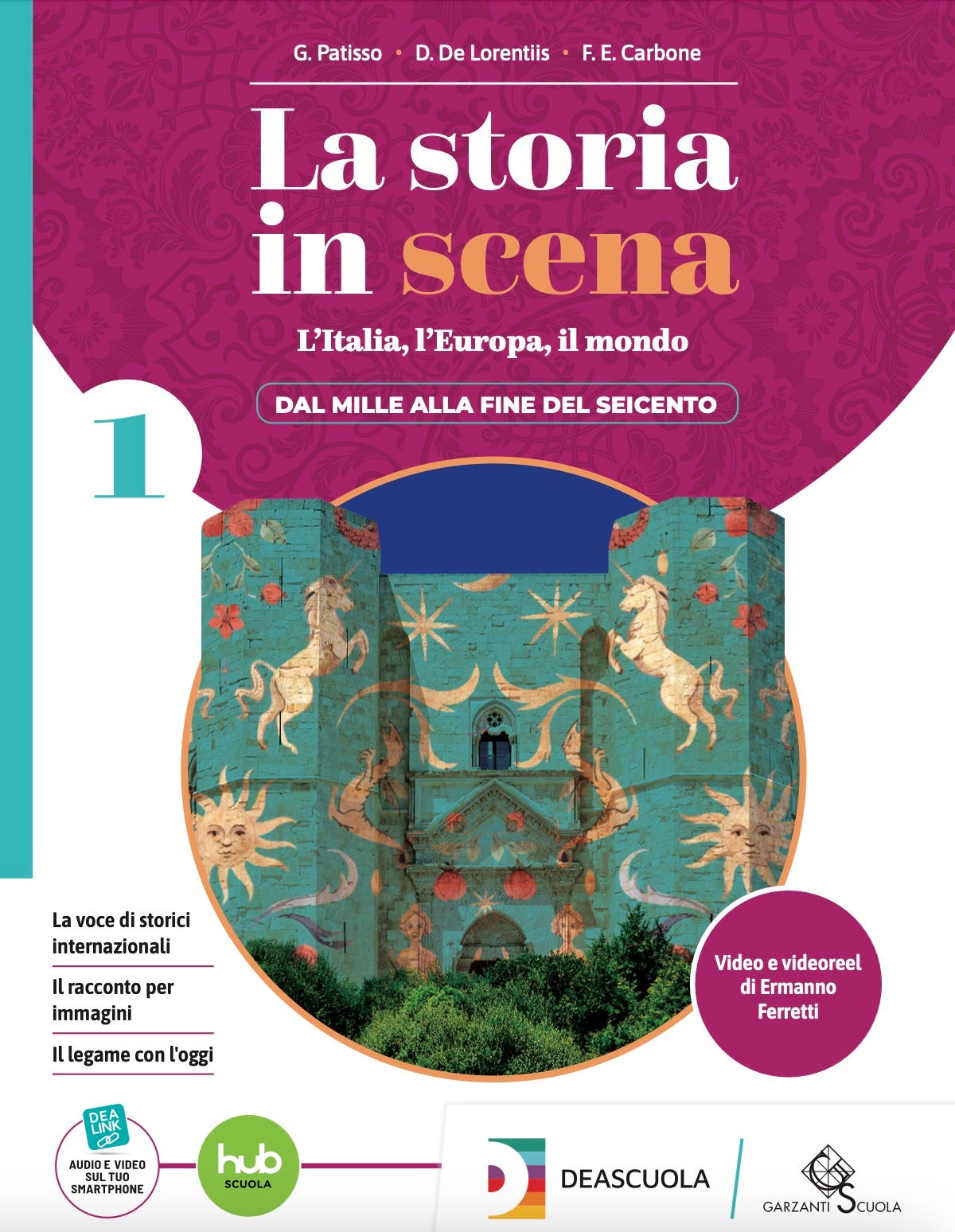

Se mi seguite sui social, sapete già che questa settimana è stata incentrata proprio sui progetti legati a Deascuola: oltre al webinar, mi è arrivato finalmente tra le mani il primo volume di La storia in scena, il nuovo manuale di storia per le scuole superiori a cui ho collaborato negli ultimi mesi (edito appunto da Garzanti/Deascuola). È sempre un orgoglio vedere le cose prendere forma, anche se, in questo caso, ci ho lavorato solo come collaboratore di contorno e il grosso del lavoro l’hanno fatto gli autori veri e propri e la redazione. Però c’è il mio nome in copertina, ed è già tanta roba.

Ma le novità sono anche altre. Questa settimana, a scuola, ho ad esempio fatto partire un nuovo laboratorio pomeridiano sull’intelligenza artificiale, con varie decine di studenti stipati in un’aula a provare a capire come funzionano ChatGPT e i suoi simili. La notizia è finita anche sulla stampa locale, generando anche qualche commento – su Facebook, invariabilmente – un po’ stupido, del tipo: «Studiassero prima l’italiano». E niente, l’IA spaventa, non ci si riesce a raccapezzare davanti al fatto che forse bisogna iniziare a fare i conti – con spirito critico, ovviamente – con le grandi novità che il mondo ci sta proponendo. E che l’italiano è importante, e lo studiamo già parecchio, ma che l’italiano fine a se stesso non serve a molto, se poi non sai relazionarti col mondo; e lo stesso si può dire per la filosofia: non serve a niente conoscere il pensiero di Aristotele o Nietzsche, se poi non sai ragionare (anche tramite loro) sul mondo che hai davanti.

E quindi bisogna cominciare a maneggiare anche le IA, anche se le signore indignate che passano la vita sui social network poi ci regalano commenti un po’ scemi: d’altronde, se dovessimo ascoltare certe signore di mezz’età non andremmo da nessuna parte, rimpiangendo solo il passato che non c’è più.

Noi, invece, andiamo avanti. E anche questa settimana, qui, cominciamo ad andare avanti partendo dai libri.

ps.: ah, sia detto per inciso: proprio oggi abbiamo superato quota 20 milioni di video visti su YouTube. Mica male!

pps.: forse siete ancora in tempo: su Amazon oggi c’è Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva in offerta lampo (in versione Kindle) a 2,99 euro. Lo potete comprare qui.

Quello che ho letto

Noterete che oggi, in lista, non ci sono particolari novità rispetto alla settimana scorsa, né libri che sono riuscito a concludere. Sono stati sette giorni un po’ tirati, in cui sono riuscito a dedicare relativamente poco tempo alla lettura; comunque qualcosa ho fatto. Guardiamo insieme.

Zia Mame di Patrick Dennis: come vi raccontavo la settimana scorsa, da qualche giorno ho cominciato a leggere Zia Mame, romanzo americano degli anni '50 che fu all'epoca un best-seller e che oggi si trova in italiano grazie a una bella edizione Adelphi. Anzi, a dir la verità la settimana scorsa ho detto anche una imprecisione: vi ho parlato di un libro che pensavo ambientato proprio nell'America bacchettona degli anni '50, ma andando avanti con la lettura mi sono reso conto di aver sbagliato; il libro venne scritto appunto in quegli anni, ma è ambientato almeno un ventennio prima, negli anni '20, nei ruggenti anni '20, quando probabilmente il tradizionalismo entrava ancora di più in rotta di collisione con le grandi novità culturali di un'America che era uscita vincitrice dalla Prima guerra mondiale e, seppur con mille contraddizioni, si apriva al mondo. Il romanzo, poi, è in realtà una lunga e gradevole commedia: il protagonista è un ragazzino di buona famiglia da poco rimasto orfano, ragazzino che viene pertanto affidato alle cure dell'unica parente ancora in vita, una eccentrica zia, zia Mame. Mentre la famiglia d'origine del ragazzino era molto perbenista, la zia è la classica pecora nera: ribelle, sfrontata, interessata al jet set e a tutti gli stimoli culturali più radicali. Basti dire, solo per fare un esempio, che è una sfrenata ammiratrice di Freud e vorrebbe che il bambino crescesse nella più completa libertà sessuale, in modo da non maturare alcuna nevrosi e alcuna inibizione: un programma che fa inorridire il tutore legale del bimbo, portando a una serie di gag anche piuttosto divertenti. Per adesso sono ancora agli inizi: c'è stato qualche battibecco e c'è stata la chiusura della prima scuola frequentata dal protagonista, ma credo ne vedremo ancora delle belle. Il libro, se vi interessa, lo potete acquistare qui.

Il lupo della steppa di Hermann Hesse: continuo ad avere sentimenti ambivalenti nei confronti de Il lupo della steppa, classico romanzo di Hermann Hesse che sto leggendo per il Club del libro e di cui vi ho parlato ampiamente nelle scorse settimane. Ormai sto cercando di accelerare e di arrivare al finale, visto che l'appuntamento per discuterne con gli abbonati del canale non è troppo distante. E in realtà finalmente qualcosa, a livello di trama, è anche successo: Harry, il protagonista, ha iniziato a frequentare una ragazza che rappresenta in un certo senso il suo alter ego più vitale e sfrontato, la giovane Erminia. Quest’ultima gli sta facendo conoscere le gioie della modernità, a partire dalla musica e dal ballo, ma gli ha fatto anche incontrare altri personaggi, come Pablo e Maria, con cui c’è finalmente un po’ d’interazione, nel bene e nel male. Non mi voglio esprimere ancora in maniera definitiva sul libro, visto che aspetto ormai di arrivare alla fine prima di dare un giudizio; in ogni caso, se volete recuperarlo, potete acquistarlo qui.

Il lessico dei greci di Giulio Guidorizzi: un pomeriggio di questa settimana l’ho dedicato anche a portare un po’ più avanti Il lessico dei greci, il bel saggio divulgativo di Giulio Guidorizzi di cui vi ho già parlato. Si tratta di una sorta di dizionario culturale ragionato: Guidorizzi ha scelto infatti una serie di termini importanti nella cultura greca e ce li spiega, uno a uno, dando anche una panoramica dei modi e delle occasioni in cui quel termine è stato usato all’interno della letteratura e della filosofia greche. Le analisi sono fatte molto bene, a un livello che mi pare tra l’altro accessibile anche al neofita, e le pagine – quando si ha il tempo di dedicarvicisi – scorrono via molto facilmente, ma lasciando anche il segno. Sono ancora circa a metà dell’opera, ma mi sento già di consigliarla ampiamente. La si può comprare qui.

Quello che ho visto

E veniamo ora alla sezione che riguarda i film e le serie tv (soprattutto le serie, almeno questa settimana).

M. Il figlio del secolo episodio 1.05-1.06 (2025), di Joe Wright, con Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli: su M. Il figlio del secolo, in queste settimane, sui giornali si è detto e scritto di tutto. C'è chi lo trova bellissimo, chi brutto; chi offensivo e chi grottesco; chi l'ha contestato e chi l'ha apprezzato. Io devo dire che, nonostante qualche imprecisione storica che mi ha fatto un po' storcere il naso, l'ho in generale fin qui apprezzato: la scelta di far parlare Mussolini direttamente al pubblico è audace, ma a mio parere anche piuttosto riuscita; la recitazione di Marinelli è decisamente sopra le righe, ma secondo me ci può stare, visto il personaggio e in generale tutto lo stile della serie; e, soprattutto, emerge una personalità di Mussolini che tutto sommato, pur con qualche adattamento, può essere anche in parte realistica. L'unico dettaglio che mi sentirei di segnalare, almeno fino al sesto episodio (cioè fino a dove l’ho vista), è che forse si poteva cercare una maggior rotondità nei personaggi: nel senso che sono sì tratteggiati anche abbastanza bene, ma ad un certo punto mi pare evidente che non si sia voluto esagerare, e quindi un po' di piattezza qua e là emerge. Faccio un esempio: il ritratto di Mussolini mi sembra efficace e in buona misura veritiero, ma manca un dettaglio non di poco conto, cioè l'apprezzamento sincero che il futuro dittatore aveva nei confronti della violenza. A vedere la serie sembra quasi che lui voglia solo sfruttare la violenza altrui e che, soprattutto da un certo punto in poi, proprio non la sopporti. In realtà mi sentirei dire che proprio con la violenza Mussolini aveva un rapporto ambiguo: se è vero che, una volta raggiunto il potere, aveva voluto metterla sotto controllo, quello era stato soprattutto perché voleva controllare i suoi stessi ras e non perché la disprezzasse in sé; mentre nella serie sembra quasi che ritenga i suoi picchiatori fascisti quasi delle bestie, degli ignoranti, dei personaggi di quart’ordine, come se ritenesse la violenza non nobile quanto la politica; e invece Mussolini fu violento, se non con i bastoni quantomeno con le parole, e usò la violenza più spesso di quanto appare dalla serie, pur con qualche ambiguità. Altro esempio: i ras fanno tutti la figura dei cialtroni, dei violenti incapaci e stupidi; e in parte ovviamente lo erano, ma c’erano in realtà anche differenze. Molti erano solo dei violenti senza uno straccio di idee, è vero; ma Italo Balbo, per quanto deprecabile, era, mi pare, una figura più complessa da quella che emerge nella serie, dove pare solo un ragazzino scemo. Insomma, qualche scelta un po’ grossolana qua e là c’è; ma in generale mi pare che la serie funzioni. La trovate su Sky.

Il conte di Montecristo episodio 1.01-1.02 (2025), di Bille August, con Sam Claflin, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot: ho letto, nei giorni scorsi, de Il conte di Montecristo, ultimo adattamento italo-francese del celebre romanzo di Alexandre Dumas che è stato trasmesso dalla Rai; e, incuriosito, sono andato a recuperarmelo su RaiPlay. Devo confessarvi, infatti, che io ho un debole di lunga data per quel romanzo ottocentesco: lo lessi alle scuole medie, in una fase in cui la mia prof di lettere di allora ci obbligava a leggere dei classici (lessi anche La casa in collina di Pavese, che per un ragazzino di seconda media non è proprio agevole); e lo trovai, al tempo, meraviglioso. Non l’ho più riletto da allora, e probabilmente se mi capitasse sottomano oggi lo scoprirei prevedibile, eccessivo, magari pure scritto male (è famosa l’affermazione di Umberto Eco secondo cui Il conte di Montecristo «è senz'altro uno dei romanzi più appassionanti che siano mai stati scritti e d'altra parte è uno dei romanzi più mal scritti di tutti i tempi e di tutte le letterature»). E però, nel ricordo, mi è rimasto magnifico. Così ho guardato con un certo gusto le prime due puntate della serie diretta da Bille August, che mi pare raccontare in modo onesto e lineare la vicenda. È presto per dire quale giudizio dare a tutta la miniserie, ma le prime due puntate scorrono via che è un piacere. La trovate, come detto, su RaiPlay.

Tintoria #239 Leo Ortolani (2025), con Leo Ortolani, Daniele Tinti, Stefano Rapone: vi ho raccontato da poco di aver visto, su YouTube, la puntata di Tintoria dedicata a Maurizio Milani. Ovviamente da lì in poi sull’home page del sito è stato un profluvio di suggerimenti per altre puntate dello show (che ne conta più di 200, quindi ha un catalogo ben fornito da offrire); e non ho onestamente saputo resistere a quella che ha avuto per ospite, non molto tempo fa, Leo Ortolani, il fumettista creatore di Rat-Man. Credo di aver già raccontato di aver avuto un’adolescenza da appassionato di fumetti, e, in una certa e specifica fase, da appassionato di fumetti Marvel. Oggi non leggo praticamente più nulla in quel ramo, ma attorno ai sedici anni consumavo buona parte della mia piccola mancia settimanale in fumetti della Star Comics prima, Marvel Italia poi e Panini Comics alla fine. E però, attorno alla metà degli anni '90, ricordo ancora che notai per caso in fumetteria una serie autoprodotta appena uscita che sembrava proprio fare la parodia di quel mondo, di quel tipo di storie; si intitolava Rat-Man: la comprai (credo di essere uno dei pochi a possederla intera in originale, e magari oggi vale anche qualcosa dal punto di vista economico) e la amai come solo un ragazzino può amare una cosa che lo fa ridere a crepapelle. Tra l’altro, preso dall’entusiasmo per questa serie che mi pareva bellissima ma che nessuno conosceva, scrissi anche una lettera di grandi complimenti a Ortolani – che lasciava addirittura il suo indirizzo di casa, se ricordo bene, per la pagina della posta – e lui mi rispose con un foglio scritto a mano corredato di disegnino di Rat-Man. Per il me sedicenne, considerando poi il successo a cui andò incontro Ortolani, fu una gran cosa, che ricordo ancora oggi con grande piacere. Quindi era inevitabile che guardassi questa lunga intervista disponibile su YouTube, anche per capire cos’è successo al fumettista emiliano in tutto questo tempo (Rat-Man, ahimé, ho smesso di seguirlo una ventina d’anni fa). Lo show è simpatico, racconta alcuni retroscena dell’attività e della carriera di Leo Ortolani e, se conoscete il suo lavoro, non potete perderlo. Lo si può vedere qui.

Quello che ho pensato

In questi giorni mi sono trovato in un paio di diverse occasioni a trattare un argomento che può sembrare all'apparenza secondario – e anzi probabilmente lo è davvero –, ma che mi sembra possa essere interessante per comprendere un po' meglio le caratteristiche del nostro tempo. Il tema è quello dell'uso delle cuffiette tra i giovani.

Se siete insegnanti o semplicemente genitori, vi sarete sicuramente resi conto come negli ultimi anni l'utilizzo delle cuffiette da parte degli adolescenti sia notevolmente cresciuto. Non che si tratti, in realtà, di una novità assoluta: è da quando è stato inventato il walkman, nei lontani anni '80, che i giovani coprono le orecchie con la musica a tutto volume; ma negli ultimi tempi il fenomeno mi sembra abbia assunto connotazioni diverse, soprattutto con l’imporsi di auricolari Bluetooth, che possono essere indossati in maniera ben poco ingombrante ed essere collegati direttamente al proprio telefono.

Questo ha fatto sì, infatti, che gli adolescenti li indossino continuamente: li indossano per strada quando vanno a scuola; li indossano in treno; li indossano quando vanno in bicicletta (con anche qualche rischio per la loro incolumità); li indossano perfino quando sono con gli amici, almeno in una delle due orecchie. A volte si dimenticano addirittura di averli addosso, quegli auricolari, tanto il loro orecchio ormai è quasi conformato a quegli aggeggi.

Di per sé, non avrei nulla in contrario riguardo a questa tendenza: anch’io ho i miei auricolari e ogni tanto li indosso, soprattutto se non voglio disturbare altre persone per strada o sui mezzi pubblici, mentre ascolto della musica, un audiolibro o dei vocali che disgraziatamente mi hanno mandato (sia detto per la cronaca: io odio i vocali, quindi per favore non mandatemene, a meno che non abbiate un discorso complicatissimo da spiegare e obiettivamente poco tempo per farlo). Ma, per quanto li usi, gli auricolari dopo un po' mi danno fastidio, devo assolutamente toglierli perché li trovo un ingombro innaturale nel mio orecchio; e quindi, se proprio devo, preferisco in genere le cuffie più grosse, quelle che coprono completamente l'orecchio, che però, per pudore, utilizzo solo in casa, magari la sera quando non voglio disturbare i figli già a letto.

Io però sono di un'altra generazione e rappresento ormai l'eccezione, non la regola: la regola è che invece i ragazzini oggi vivono quasi in simbiosi con questi auricolari e li indossano costantemente anche in casa, per ascoltare musica come un sottofondo costante alle loro giornate, per sentire al volo il vocale di un amico o anche, spesso, per guardare intere serie tv.

Ebbene, tutti sono preoccupati di quante ore i ragazzi passino sui social network, ma forse mi viene quasi da dire che è più preoccupante quante ore passino con addosso gli auricolari. Tenterò qui di spiegarvene il perché.

Per capirlo, però, dobbiamo andare un attimo indietro nel tempo e ritornare con la mente a quando io e forse anche voi eravamo più giovani, alla nostra infanzia e alla nostra adolescenza. Anch’io, come forse pure voi, passavo allora i miei pomeriggi chiuso in camera mia: mi mettevo là per fare i compiti in santa pace, ma anche per avere uno spazio autonomo rispetto ai miei genitori e ai miei fratelli, per leggere e per chiudermi un po' in me stesso. Avevo un piccolo stereo in cui, soprattutto mentre studiavo, mettevo qualche CD a farmi compagnia, ma raramente ascoltavo la musica con le cuffie: il fatto di chiudere la porta di camera rappresentava già un’intimità sufficiente, e quindi sfruttavo le casse dello stereo. Le cuffie, d’altra parte, avevano all’epoca per forza il filo, e il filo ingombrava, rendeva goffi, si impigliava dappertutto: era molto più pratico non usarle.

Chiunque passava vicino alla mia “tana” così sentiva, più o meno, cosa stavo ascoltando. Certo, ascoltavo musica americana o inglese e i miei genitori quasi sicuramente non riuscivano a distinguere le parole dei testi, ma comunque quello che ascoltavo era più o meno lì, più o meno udibile.

Ogni tanto, come tutti gli adolescenti affamati, lasciavo anche la stanza e scendevo in cucina per uno spuntino. Così facendo passavo davanti a chiunque altro in casa in quel momento (madre, sorella, nonna, cuginetti, amici eccetera) e scambiavo quattro chiacchiere. La musica ovviamente rimaneva in pausa in camera, pronta a ripartire quando fossi ritornato.

Se poi volevo guardare un film o un programma televisivo, cosa che una volta facevo molto più spesso di oggi, dovevo per forza scendere giù, in salotto. Avevamo due televisioni ma erano tutte e due al piano terra; e, allo stesso modo, avevamo un unico computer per tutti, fisso, in studio. Questo implicava che dovevo per forza di cose scendere, anche solo per giocare ai videogiochi o per scrivere qualcosa al pc; e quindi mescolarmi tra la gente – almeno la gente di casa, dove bazzicavano di tanto in tanto perfino delle persone a me sconosciute (o quasi) – senza vivere sempre nel mio mondo.

Certo, se volevo vedere in tv qualcosa di strano che non interessava nessun altro, mi chiudevo nello studio, ma sempre a una sola porta di distanza dalla mia famiglia; e l'audio del programma che guardavo si sentiva sicuramente anche nell'altra stanza. Solo per fare un esempio e per essere estremamente diretto, non avrei mai potuto guardare un film porno in pieno giorno in casa, proprio perché era letteralmente impossibile farlo: i gemiti si sarebbero subito sentiti. E non potevo mettere le cuffie: non ho neppure idea se quei vecchi televisori avessero il jack per le cuffie. Senza contare che mia madre era solita entrare in studio spesso, per prendere cose o anche solo vedere cosa stavo guardando.

Oggi è tutto estremamente diverso. Questa simbiosi tra i giovani e gli auricolari fa sì che i ragazzi vivano per buona parte della giornata in una sorta di mondo parallelo, inaccessibile ai loro genitori ma anche ai loro fratelli (ammesso che li abbiano). La visione di un film non è più, di base, un'esperienza condivisa, a meno che genitori vecchio stampo (come il sottoscritto) non insistano di tanto in tanto per guardare dei film in salotto assieme ai loro figli, costringendoli a passare due ore assieme.

Nella maggior parte dei casi, ormai, la visione di un film o di una serie è un'esperienza puramente individuale, solitaria: non solo il giovane guarda il programma da solo, ma i genitori non hanno neppure la minima idea di quali film i loro figli vedano, di quali serie seguano, di quale musica ascoltino, con chi si scambiano messaggi vocali. Una volta gli amici, per parlarti, dovevano quantomeno telefonare a casa, e il telefono era di norma presidiato dai genitori: mi ricordo ancora quando dovevo telefonare a qualche ragazza e chiedere al papà o alla mamma di turno, all’altro capo del filo, che mi passasse la figlia, spiegando chi ero e in qualche modo presentandomi. Oggi tutto questo è impensabile.

E così, ad esempio, immagino che sia quasi banale per un ragazzino potersi guardare un porno sul cellulare (con tutti i problemi che questo può comportare): ci si chiude in camera con gli auricolari e il cellulare e ci si immerge magari anche per ore in un mondo che ha tratti di problematicità evidenti. Ma ci si può immergere allo stesso modo in video complottisti, in scene deliranti e via discorrendo: non serve più nemmeno avere il computer in camera: basta il cellulare, con uno schermo che si può spegnere in mezzo secondo e che si può nascondere anche a chi entra occasionalmente nella camera.

E, a proposito del porno, non è che ai miei tempi non lo si guardasse: ma succedeva assai di rado, e magari pure assieme a qualche amico. Giravano, tra gli adolescenti, queste videocassette che non si sapeva bene chi avesse comprato in edicola: e quando qualcuno nel tuo gruppo riusciva a procurarsene una, si organizzava una visione collettiva, quasi si avesse paura a guardarle da soli. Mi rendo conto che Freud avrebbe molto da dire su questa cosa, ma era quello che accadeva, almeno nella mia cerchia: e perfino il porno era, insomma, un’esperienza in parte condivisa.

Oggi tutto è solitario, tutto è individuale, ogni parola, ogni visione, perfino ogni gemito va gestito da soli. Mi pare che manchi sempre di più il confronto con gli altri quando si guarda o si fa esperienza di qualcosa: ci si è sempre meno abituati.

Eppure, all’altro lato della medaglia, i nostri figli quando escono di casa sono iper-controllati. Ci sono genitori che attivano il “Trova il mio iPhone” o meccanismi simili per avere sempre chiaro, sulla mappa, dove si trova il loro pargolo; scrivono messaggi abbastanza spesso per avere informazioni sulla festa in cui si trovano, quando rientreranno e altre cose del genere. Senza contare dei genitori che accompagnano i loro figli fin sulla porta della scuola (alle superiori), come se fossimo all’asilo.

Un tempo era vero il contrario: quando uscivi di casa i genitori ti davano un orario di rientro, ma poi quello che accadeva fuori rimaneva affar tuo. Giravi in bici ovunque, magari ti facevi pure dare dei passaggi da persone che conoscevi poco, ma c’era una libertà pressoché assoluta. Certo, al rientro i genitori ti chiedevano con chi eri uscito e cosa avevi fatto, ma non era difficile mentire o inventare bugie di sana pianta. Fuori era un mondo tutto tuo, mentre in casa dovevi in qualche modo scendere a patti con la famiglia; oggi mi sembra quasi che sia più vero il contrario, con un tuo spazio di libertà che si esprime più in casa – nello schermo del cellulare e negli auricolari infilati nell’orecchio – che fuori.

Non serve, credo, che insista su quali possano essere i rischi di questa tendenza, perché in realtà li abbiamo davanti agli occhi: ragazzi sempre più incerti e fragili, chiusi in loro stessi, poco abituati ad affrontare gli altri e la vita; insicuri e titubanti. Non tutti, ovviamente, e non sempre; ma la tendenza, a me, nell’ambito della scuola, pare evidente.

Come si risolve questo problema? Distruggendo gli auricolari? Vietandoli? Credo che la soluzione giusta sia – dal punto di vista di un genitore – una via moderata, e magari anche banale: ovvero provare a guardare qualche serie tv assieme. Ovvero entrargli in camera (bussando) e parlando un po’ di più. Ovvero lasciargli più libertà quando escono, e fare in modo che imparino ad arrangiarsi davanti ai piccoli problemi della vita. Ovvero parlargli, costringendoli così a togliersi quel cavolo di auricolare almeno per sentire cosa state dicendo. O no?

Quello che ho registrato e pubblicato

Facciamo ora il punto sui video e sui podcast che sono usciti questa settimana:

Erich Fromm: libertà, amore, avere ed essere: il pensiero del celebre psicologo tedesco, esponente della Scuola di Francoforte

Una pagina della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: una diretta serale (disponibile anche in differita) per parlare di Rivoluzione francese e diritti

Il pensiero e l'empirismo di D'Alembert (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Il sensismo dell'abate di Condillac (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Il Giappone tra le due guerre mondiali (per il podcast “Dentro alla storia”)

Dittature e populismo in America Latina (per il podcast “Dentro alla storia”)

Il senso di inferiorità di Adler

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Ricordi, sogni, riflessioni di Carl Gustav Jung: la vita e soprattutto la mente di Jung possono apparire, sulle prime, un mistero. Alle sue grandi intuizioni in campo psicologico sono abbinate infatti idee audaci che ancora oggi sono difficili da comprendere. Leggerne la vita e seguirla anche tramite le sue riflessioni può essere quindi un buono strumento per chiarirsi almeno qualche idea. Ricordi, sogni, riflessioni è una sorta di autobiografia anche culturale, che risulta interessantissima per avvicinarsi alla figura di questo grande pensatore. La si può acquistare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo come sempre anche con qualche anticipazione su quello che dovrei riuscire a pubblicare nei prossimi giorni:

domani caricherò sul canale il video sul concetto di “uguaglianza” nell’ambito del liberalismo politico che ho preparato per il progetto LibSophia;

mercoledì si terrà il già citato incontro in videoconferenza per gli abbonati del canale per discutere de Il lupo della steppa di Hermann Hesse;

giovedì vorrei poi riuscire a proporvi un video che riassume il dopoguerra e gli anni '20 europei in un’ora;

venerdì e sabato torneranno i podcast, con una puntata dedicata a Turgot e forse Condorcet in filosofia e una invece incentrata sull’inizio della Seconda guerra mondiale in storia;

domenica sarà la volta di Cuore di cane, l’audiolibro che manca da un po’ sul canale;

lunedì prossimo, infine, mi piacerebbe proporvi un video su una particolare intelligenza artificiale che può offrire qualche spunto interessante per lo studio anche della storia e della filosofia.

E questo è tutto. Con gli abbonati ci vediamo mercoledì sera per il Club del Libro e con gli altri (anche se non direttamente di persona) ogni giorno sul canale YouTube, nei podcast e online. A presto!

Un titolo volutamente nietzschiano !

A proposito di M , non voglio rubarle il lavoro . Comunque a me pare , riflettendoci un poco

oltre a quello che ho studiato al liceo , che i ras fossero sicuramente persone rozze .

L esempio piu' chiaro e' Farinacci , al massimo poteva essere un poco piu' raffinato Pavolini

e Ciano . Non mi sembra che il rapporto di Mussolini con la violenza fosse ambiguo :

Mussolini ERA un violento ! La frase : " Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli…" cos e' se non una dichiarazione violenta?