Come usare i dati per la scienza per avallare i propri pregiudizi (e come evitarlo), ma parliamo anche di Follemente, Beppe Severgnini, Buster Keaton, Thomas Hobbes, Yasujirō Ozu e Vittorio Gallese

Rieccoci qui, cari amici, a una settimana esatta dalla prima riunione delle commissioni d’Esame. Cos’è successo, in questi sette giorni? Be’, abbiamo fatto le prove scritte, abbiamo sudato, abbiamo corretto, abbiamo imprecato contro il sito del Ministero (che andava a singhiozzo) e da domani cominciamo con gli orali. Insomma, quello che normalmente succede ogni anno durante gli Esami di Stato, né più né meno.

Ma ovviamente non mi sono dedicato solo alle prove di maturità: ho letto molto – e ne troverete traccia qui più avanti –, ho lavorato ad altri progetti che presto o tardi vi presenterò e ho iniziato a fissare nuovi appuntamenti dal vivo durante l’estate. Ve ne posso già anticipare un paio: sabato 19 luglio sarò a Thiene, presso la Casa Insieme, per un incontro dal titolo “Fallisco dunque sono”; il 25 luglio, invece, sarò alla libreria Ubik di Grado, in provincia di Gorizia, per parlare ancora una volta di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Segnateveli.

Intanto però rimaniamo sul tema della newsletter, e quindi sui libri, i film e le riflessioni varie. Cominciamo subito.

Quello che ho letto

Si parte anche questa settimana dai libri, con molta filosofia, come noterete.

Leviatano di Thomas Hobbes: vi ho già raccontato che la lettura del Leviatano di Hobbes mi è capitata in un certo senso tra capo e collo, visto che il saggio è stato scelto dagli abbonati del canale YouTube. Ma non me ne dolgo, francamente: perché nonostante alcuni abbonati lo abbiano trovato finora ostico, a me sta piacendo. Non che dica nulla di nuovo: Hobbes l’ho studiato in lungo e in largo fin dai tempi dell’università, e conosco abbastanza bene il suo pensiero. Ma mi piace il suo rigore metodologico, il suo procedere – quasi come se fossimo davanti a un trattato di geometria, anche se in maniera meno netta rispetto a Spinoza, che la geometria la imitava pedissequamente – per definizioni, spiegazioni, deduzioni, fino ad arrivare alle sue conclusioni in maniera molto razionale. È il tipico modo di procedere dei razionalisti, soprattutto di quelli seicenteschi, schiera di cui Hobbes è un ottimo rappresentante. Sono ancora relativamente indietro nella lettura, ma prometto di accelerare nei prossimi giorni. Intanto, se vi interessa, il libro potete comprarlo qui.

Socrate, Agata e il futuro di Beppe Severgnini: non vi avevo parlato troppo bene, un po’ di settimane fa, di Socrate, Agata e il futuro, l’ultimo libro di Beppe Severgnini, e l’avevo fatto perché tutta la prima parte del volume sembrava un autocompiaciuto racconto delle proprie piccole manie. Devo dire però che attorno alla metà del saggio le cose in parte cambiano, e il libro riprende quota. Perché questo mutamento? Semplicemente, a mio avviso, perché Severgnini smette di parlare di sé e comincia a parlare del mondo. Con la scusa di voler presentare alcune virtù adatte all’uomo (e magari anche all’anziano) di oggi, ci racconta dei piccoli pezzi di mondo, delle piccole esperienze che meritano qualche attenzione. Sia chiaro: non è che d’improvviso il libro diventi un fondamentale ritratto della nostra epoca contemporanea, ma almeno può destare qualche interesse, può offrire qualche spunto di riflessione. Vedremo dove andrà a parare il giornalista del Corriere nell’ultima parte del volume: certo è che finora di filosofia non se ne è vista nemmeno l’ombra, e per la verità neppure di Socrate. Aspettiamo e vediamo. Intanto, se vi interessa, il libro potete trovarlo qui.

Oltre la tecnofobia di Vittorio Gallese, Stefano Moriggi e Pier Cesare Rivoltella: di questo libro vi parlerò anche tra qualche riga, all’interno della sezione Quello che ho pensato, ma posso già anticiparvi che finora è stato una vera e propria boccata d’ossigeno. Il tema è infatti attualissimo: come interpretiamo il crescente peso della tecnologia nella nostra vita, nel nostro apprendimento, nelle nostre relazioni? Tendenzialmente l’approccio è tra il tragico e l’apocalittico: i cellulari stanno rovinando i nostri giovani, internet ci sta instupidendo, l’intelligenza artificiale ci disumanizzerà; ma il libro prova a portare avanti tesi diverse, alternative. Non che esalti, come può sembrare, la tecnologia; ma almeno ci invita a ragionare in maniera un po’ più ponderata e un po’ meno isterica su smartphone, computer, IA. Libri come questo servono ad alimentare il dibattito, soprattutto quando si basano – per una volta – su dati scientifici seri e non sul sentito dire (o sui dati che piacciono a noi); perché ormai, in quest’Italia sempre più piegata su se stessa e sempre più sulla difensiva, sembra emergere troppo spesso un’unica via, un unico modo di pensare davanti alle sfide del mondo attuale. Anzi, proprio davanti alle sfide molto spesso l’atteggiamento pare essere la fuga, o la resa preventiva; per fortuna, invece, la cultura ci dà i mezzi (o dovrebbe darceli) per affrontare queste sfide, se abbiamo fiducia in noi stessi. Il libro è breve ma denso, forse non destinato, in realtà, al grande pubblico, ma se vi interessa il tema della tecnologia e di come affrontarla a livello sociale, politico e scolastico può essere il libro giusto, o almeno finora pare esserlo. Lo potete comprare qui.

Quello che ho visto

E passiamo adesso ai film, che questa settimana vanno in alcuni casi anche piuttosto indietro nel tempo.

Le sette probabilità (1925), di Buster Keaton, con Buster Keaton, Ruth Dwyer, T. Roy Barnes: come forse avrete notato leggendo la newsletter in questi mesi, ogni tanto mi capita di andare a pescare film poco noti o molto vecchi: non i classici titoli che ti vengono consigliati appena entri su Netflix o su Amazon Prime Video. Questo lo faccio sia perché le vecchie pellicole tendono generalmente a piacermi, sia perché quelle proposte di solito dalle piattaforme di streaming sono di una banalità sconcertante. Certo, i film vecchi (e belli) devi proprio andarteli a cercare tu; devi, in un certo senso, sapere dove guardare, e a volte devi anche uscire dalle piattaforme classiche. C’è però anche un rovescio della medaglia: se sono abbastanza vecchi, questi film sono fuori copyright e quindi sono rintracciabili su diversi siti in maniera perfettamente legale. È questo anche il caso di Le sette probabilità, pellicola che compie proprio quest’anno cento anni esatti di storia, realizzata un secolo fa da Buster Keaton, uno dei più grandi maestri del cinema muto americano. Sì, avete letto bene: “muto”, perché il film è senza sonoro, cosa che può sembrare a prima vista molto ostica, ma che in realtà non deve frenarvi più di tanto. Il film, per la verità, comincia in modo abbastanza convenzionale, come una classica commedia degli equivoci; e, a dire il vero, sulle prime mi aveva anche un po’ annoiato. Ma poi – più o meno dai due terzi della storia in poi – accelera il ritmo in maniera irresistibile e regala una serie di sequenze veramente memorabili che, non a caso, hanno ispirato vari remake e tentativi di emulazione anche in tempi piuttosto recenti. Vi spiego la trama: il protagonista è un giovane uomo, interpretato appunto da Buster Keaton, che da un lato è innamorato da tempo di una ragazza che sembra anche ricambiarlo, ma dall’altro sta attraversando un periodo di gravi difficoltà professionali, visto che l’azienda per cui lavora è sull’orlo del fallimento. Per sua fortuna, dopo una serie di vicissitudini riceve la visita di un avvocato che gli annuncia la morte di un ricco zio e il lascito di una cospicua eredità di ben 7 milioni di dollari. C’è però una clausola molto importante: l’eredità gli verrà assegnata solo se si sposerà entro le ore 7 di sera del giorno del suo ventisettesimo compleanno. Quando scopre questa novità, il protagonista sta compiendo proprio in quel momento 27 anni, e manca quindi meno di un giorno all’ora X. La scelta più ovvia è quella di recarsi subito dalla fidanzata a chiederle la mano; ma quando quest’ultima scopre che la proposta deriva da una questione di soldi, si offende, convinta di essere stata usata solo per ottenere il denaro. A questo punto, il nostro protagonista – sospinto dal socio in affari – comincia a corteggiare rapidamente altre donne, appunto le sette “possibilità” che danno il titolo al film, incappando però in clamorosi rifiuti. La vera svolta arriva solo quando il socio decide di pubblicare un annuncio sul giornale, mettendo in bella vista anche la faccenda dei milioni di dollari in palio. A quel punto, Buster Keaton si ritrova inseguito per la città da frotte di aspiranti spose: centinaia di donne vestite di bianco che lo inseguono per i lunghi e larghi viali delle metropoli americane. È proprio questa sequenza a regalare le risate e le emozioni migliori del film: Keaton è fantastico nelle scene di inseguimento, e tutte queste spose che investono passanti, autobus e squadre di football creano gag che si stampano nella memoria. Tutto poi si conclude, tra l’altro, in una scena altrettanto celebre, in cui Keaton viene inseguito non più dalle donne ma da una frana che lui stesso ha provocato, scampandovi con effetti ancora più comici. Non vi rivelo come il film vada a finire, ma sappiate che – come anticipavo – è stato poi rifatto in mille modi: l’ultimo riadattamento, per la verità un po’ scialbo, risale a una ventina di anni fa, in una pellicola con Renée Zellweger e Chris O’Donnell, Lo scapolo d’oro. Se volete, comunque, il film originale di Buster Keaton potete vederlo qui.

Follemente (2025), di Paolo Genovese, con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli: nei giorni scorsi ho visto con un certo divertimento Follemente, l’ultimo film di Paolo Genovese, uscito qualche mese fa al cinema e approdato da pochi giorni su Disney+. Lo dico subito: in generale mi è abbastanza piaciuto, anche se ho letto le varie critiche che gli sono state mosse e le trovo globalmente sensate. Ad esempio, è evidente il tentativo di emulare il successo di Perfetti sconosciuti, a partire dal cast corale, con il ritorno di diversi attori di quella pellicola; e, allo stesso modo, l’idea di partenza sembra ricalcare in maniera fin troppo evidente lo spunto di Inside Out, il famoso film della Pixar. Ma questi problemi – che ci sono – non offuscano la buona resa del film e, soprattutto, due o tre scene davvero riuscite, che strappano una sonora risata. La pellicola racconta, infatti, una serata tra un uomo e una donna: lui è un professore di storia e filosofia divorziato (tanto per cambiare: quanti professori di storia e filosofia hanno presentato, di recente, gli sceneggiatori italiani? E mai uno di matematica, di scienze, di informatica…), mentre lei è una ragazza più giovane, reduce da una strana relazione di un anno con un uomo sposato. I due, per qualche motivo non meglio precisato, si sono conosciuti e hanno organizzato un appuntamento, che però si svolge a casa di lei anziché nel classico ristorante. Ma non è questo il vero fulcro della storia. La dinamica, piuttosto, gioca sul fatto che noi spettatori siamo continuamente a conoscenza di tutti i pensieri che passano nella mente di lui e di lei, non tanto perché li sentiamo tramite la classica voce fuori campo, ma perché ci vengono mostrati i ragionamenti interiori dell’uno e dell’altra attraverso una serie di attori che personificano le varie dimensioni del carattere. Un po’ proprio come in Inside Out, appunto. Così, nella mente di lui troviamo la parte sessualmente più vogliosa interpretata da Claudio Santamaria, quella romantica col volto di Maurizio Lastrico, quella razionale, quella disillusa e via discorrendo, che discutono tra loro per determinare le azioni del personaggio maschile; nella mente di lei, le stesse caratteristiche si declinano al femminile, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi e altre attrici. L’esito è comico, e un po’ alla volta la storia comincia a ingranare. Sicuramente la scena più riuscita è quella del rapporto sessuale tra i due, che vale da sola tutta la pellicola e che, rispetto al resto, mostra finalmente anche un pizzico di originalità. Insomma, non un film perfetto, non un film sorprendente né una di quelle commedie che cambiano il paradigma, anche perché, alla fine dei conti, la storia raccontata è in realtà molto piccola; ma comunque un film che, in certi punti, funziona bene, anche grazie alla buona performance degli attori. Come detto, lo trovate su Disney+.

Viaggio a Tokyo (1953), di Yasujirō Ozu, con Chishū Ryū, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara: qualche giorno fa, nella chat degli abbonati, Ludovico – uno dei fruitori più fedeli del canale – ci ha segnalato un film appena apparso su RaiPlay, Viaggio a Tokyo, del maestro giapponese Yasujirō Ozu. Il film risale al 1953 ed è considerato il capolavoro di quel grande regista, anche se è sempre stato difficile da reperire. Personalmente ne avevo solo sentito parlare qualche volta (e lo stesso vale per gli altri due titoli che costituiscono la famosa trilogia del dopoguerra, Tarda primavera e Il tempo del raccolto del grano), ma non avevo mai avuto modo di vederlo. Così, appena ho avuto il tempo necessario per dedicarmici con calma e per intero, ho deciso di recuperarlo. Dico "con calma e per intero" perché il film richiede una certa attenzione. In primo luogo è molto lento, compassato, con dialoghi tra l’altro estremamente ridotti; inoltre non presenta un doppiaggio in italiano e quindi bisogna vederlo in lingua originale, cioè in giapponese, anche se con i sottotitoli in italiano. Come se non bastasse, è recitato in una maniera un po’ inusuale per noi europei: gli attori mostrano un’espressività piuttosto ridotta, contenuta, direi quasi trattenuta, un po’ perché la trama stessa lo richiede, un po’ per il gusto nipponico della recitazione. Insomma, tante premesse ma non vi ho ancora detto com'è questo benedetto film: e devo confessarvi che sicuramente è difficile, sicuramente non è adatto a tutti i palati, ma – altrettanto sicuramente – riesce a colpire, anche se in un modo tutto suo, per certi versi anche incomprensibile dal punto di vista razionale. La trama è semplicissima: i protagonisti sono un marito e una moglie piuttosto anziani che decidono di fare un viaggio a Tokyo per andare a trovare i loro figli, che ormai si sono trasferiti quasi tutti nella capitale. Là, però, i due anziani genitori finiscono per diventare quasi un peso per il primogenito, che fa il medico, e per la secondogenita, che fa la parrucchiera: entrambi paiono non avere mai tempo per loro. L’unica a prestare davvero attenzione alla coppia è la vedova del loro terzo figlio, morto qualche anno prima durante la Seconda guerra mondiale. Durante il viaggio di ritorno verso il paesello, poi, succedono altre cose che adesso non vi sto a raccontare e le dinamiche familiari vengono ulteriormente esasperate. Il film, alla fine dei conti, è una sorta di elegia dei bei vecchi tempi, delle sane famiglie di una volta, del ritmo lento e familiare della provincia contrapposto a quello frenetico e freddo della grande città. Ma, a dirla tutta, il tema conta solo fino a un certo punto: quello che più mi è rimasto impresso, infatti, è il volto della vedova del terzogenito nelle scene finali della pellicola, un volto che, da solo, valeva le due ore di visione. Lo trovate su RaiPlay.

Quello che ho pensato

La settimana scorsa vi ho parlato della circolare di Valditara sui cellulari, e non intendo tornare più di tanto sulla questione (anche se ho visto alcune repliche alla mia tesi). Vorrei però prendere spunto da quel discorso per approfondire un tema collaterale, che secondo me dice molto anche di come discutiamo sui problemi, tema che mi è venuto in mente leggendo Oltre la tecnofobia, libro di cui vi ho già parlato anche sopra.

Come vi raccontavo, l’obiezione più comune ai dubbi che sollevo riguardo alle circolari che prevedono il sequestro del cellulare è sostanzialmente la seguente: «Il cellulare danneggia la mente dei ragazzi, ne rende precario l’apprendimento, crea ansia, e quindi a toglierlo loro di mano, anche in maniera brutale, li stiamo solo salvando». Con qualche accento lievemente diverso, ma più o meno è questa la motivazione riportata da moltissimi. E sembra una motivazione forte, perché Valditara stesso porta a sostegno di quest’idea «numerosi studi scientifici». Poi però vai a vedere, vai a controllare, e i numerosi studi scientifici non ci sono. O sono molti meno di quelli che si penserebbe, e non sono affatto chiari o risolutivi.

Il tema viene affrontato di petto in Oltre la tecnofobia, libriccino che vi consiglio caldamente, anche perché è scritto, tra gli altri, da Vittorio Gallese, uno degli neuroscienziati più prestigiosi d’Italia. Vi riporto un paio di brevi passi del libro, che spiegano già molto di quello che vorrei dire. Il primo discute del successo del libro La generazione ansiosa dello psicologo Jonathan Haidt, il quale sostiene che i cellulari siano stati la causa primaria dell’aumento delle patologie psichiatriche negli adolescenti negli ultimi anni:

In una recente recensione del libro di Haidt pubblicata su Nature, la psicologa Candice Odgers sottolinea che “centinaia di ricercatori, inclusa me stessa, hanno cercato di trovare effetti significativi come quelli suggeriti da Haidt, producendo risultati misti o di modesta entità” (2024, p. 29).

Il secondo passo discute della tesi – più volte sostenuta dai “tradizionalisti” – secondo cui sia dimostrato scientificamente che scrivere a mano sia più utile, a livello di intelligenza, dello scrivere tramite strumenti digitali:

Ci si chiede cosa significhi che “il movimento della carta permette alle neuroconnessioni di fare le operazioni giuste”. Cos’è una neuroconnessione? Una relazione sinaptica? Ma quelle non le produce solo il movimento della penna sulla carta. E quando sono “giuste” le operazioni di cui si parla? E ancora: cosa sarebbe un “rallentamento neurocerebrale”? E i ragazzi si vedono negare l’infanzia dagli smartphone, dai social, o piuttosto dal fatto che sono soli, inascoltati dagli adulti che hanno ucciso le loro aspirazioni e rubato il loro futuro? Poi magari hanno anche sempre in mano il cellulare, ma la correlazione è di per sé causalità? Provocatoriamente Matteo Lancini, presidente dell’associazione Minotauro di Milano (e psicoterapeuta dell’adolescenza) così reagiva su La Stampa, già un anno fa, alla montante vulgata tecnofobica: “Per quanto mi riguarda sono pienamente d’accordo sul divieto di utilizzo di Instagram e TikTok, a patto che si vieti anche Facebook e che il divieto non si limiti ai 18 anni di età ma si estenda fino agli 80 anni, compiuti […] Continuare a sostenere che il malessere giovanile dipenda dall’arrivo nel mondo dello smartphone è un’operazione di pulizia della coscienza da parte di adulti che non considerano le controversie scientifiche a riguardo”. E concludeva: “Il disagio delle nuove generazioni dipende dal fatto che li controlliamo troppo, che abbiamo messo il loro corpo sotto sequestro, che passiamo la nostra vita davanti a uno smartphone e a lavorare […] Vietare alle nuove generazioni comportamenti che ogni giorno governano le nostre vite spingerà i ragazzi e le ragazze a pensare che Internet sia davvero più autorevole di noi adulti: genitori, insegnanti, educatori e psicologi” (Lancini, 2024).

Ecco, in queste due citazioni c’è tutto quello che volevo dire la settimana scorsa, e però anche qualcosa in più. Perché per me è evidente che il divieto assoluto del cellulare a scuola sia una semplice scorciatoia per non affrontare del tutto il problema, ma che sia anche un modo comodo per reagire a un mondo che cambia.

Siamo davanti a una generazione ansiosa? Certo, lo dicono i numeri e spesso lo dice anche l’esperienza diretta di moltissimi di noi insegnanti. Quale sia la causa di quest’ansia è ben difficile capirlo: potrebbe perfino venirci il sospetto che sia almeno in parte colpa nostra, colpa di noi adulti e/o di noi insegnanti, perché certo quei ragazzi che faticano a sopportare la vita passano molto tempo con noi, tanto quanto e anzi di più che col cellulare. Sarebbe però gravoso da sopportare, se così fosse: perché se fosse colpa nostra, allora avremmo fatto un gravissimo danno a questa generazione. Però per fortuna c’è la scappatoia, c’è il capro espiatorio, lì, pronto, davanti ai nostri occhi: il cellulare. Per assolverci, abbiamo qualcun altro su cui scaricare la responsabilità, qualcun altro che – essendo un oggetto inanimato – non potrà certo protestare. E se non fosse il cellulare sarebbe il computer. Oppure il tablet, la tv, lo smartwatch. Va bene tutto: basta che il colpevole non siamo noi.

Anzi, è anche peggio di così. Perché quando diciamo che la colpa dell’ansia giovanile è da attribuire ai cellulari, stiamo in realtà dicendo che i colpevoli sono in fondo i ragazzi stessi. Sono loro che insistono per avere l’iPhone, sono loro che non sanno smettere di usarlo, sono loro che non sanno darsi delle regole. Praticamente stiamo dicendo: se avete l’ansia è colpa vostra. Per fortuna adesso arriviamo noi adulti a proibirvi la vostra “droga” e vi salveremo la vita: preparatevi anzi a ringraziarci.

Questo è, a mio avviso, l’atteggiamento che sottende a molta di quest’ansia che spinge noi adulti a imporre nuove regole (oltre a quelle che di fatto già c’erano, perché i cellulare per uso non didattico erano vietati già da tempo). Ma vogliamo ribadire il concetto, perquisirli all’ingresso a scuola, “salvarli” con ogni mezzo possibile. È come se dicessimo ai ragazzi: voi a 19 anni non siete ancora in grado di gestire voi stessi e vi state friggendo il cervello da soli; per fortuna arriviamo noi adulti, noi saggi, a redimervi da voi stessi.

È questo, credo, che intendevano gli autori di Oltre la tecnofobia quando, nel passo che vi ho citato, citavano Matteo Lancini riguardo a «un’operazione di pulizia della coscienza da parte di adulti». Perché non ci chiediamo nemmeno più se lo smartphone sia l’unica causa del malessere e dei problemi, o la causa principale, o se sia solo un corollario: abbiamo lì il nostro colpevole perfetto e scarichiamo su di lui ogni responsabilità.

Se poi vai a vederti gli studi – e nel libro vengono ampiamente citati –, ti accorgi che non sono affatto conclusivi. Anzi, che è vero che in certi casi chi è maggiormente esposto all’uso degli smartphone può manifestare qualche limite sociale rispetto a chi non lo è, ma in altri esperimenti chi lo utilizza molto presenta invece (sorpresa!) una miglior qualità della vita. E in ogni caso, le differenze sono spesso minime: come diceva Candice Odgers nel passo citato sopra, si sono fatti centinaia di esperimenti sociali e questo “effetto smartphone” in realtà non si vede, non emerge, o è molto meno netto di quanto la vulgata non voglia farci credere. Per la verità, non serve nemmeno industriarsi troppo: se siete insegnanti, provate a pensare ai vostri alunni che hanno manifestato grande ansia in questi ultimi anni. Be’, nel mio caso vi dirò che la maggior parte di loro faceva un uso limitatissimo del cellulare, spesso non aveva neppure installati i social network e non era il classico “studente dipendente dallo schermo”. Segno che lo smartphone non può essere l’unica causa, e forse non è neppure la principale.

Ovviamente non intendo dire che stare attaccati tutto il giorno a uno schermo sia benefico, come non fanno neppure gli autori di Oltre la tecnofobia; ma vi invito a riflettere su come usiamo i dati a nostro vantaggio. Basta il libro di uno psicologo, basta una correlazione, basta un’indagine OCSE (che è in realtà dice tutto e niente) e subito abbiamo la verità in tasca. Anzi, la abbiamo in tasca a patto che sia autoassolutoria, a patto che confermi i nostri pregiudizi, a patto che dia la colpa a qualcun altro.

Quante volte agiamo in questo modo, anche ben al di fuori della scuola? Quante volte prendiamo, ad esempio, i dati di una ricerca economica per piegarli al nostro volere, non guardandoli oggettivamente ma prendendo in mano solo quelle voci o solo quelle interpretazioni che fanno comodo a noi? Quante volte saltiamo rapidamente alle conclusioni anche quando in realtà l’esito delle indagini scientifiche è molto incerto, e lo facciamo solo per portare acqua al nostro mulino? E poi magari diciamo anche: non è un mio pregiudizio, “lo dice la scienza”; quando magari in realtà la scienza non dice affatto quello che vorremmo farle dire?

Insomma, come al solito: dobbiamo stare attenti. Dobbiamo dubitare sempre, e dubitare soprattutto delle supposte verità che ci fanno stare bene, che ci assolvono, che ci dicono che stiamo facendo la cosa giusta e che se il mondo va da un’altra parte è perché è il mondo ad essere sbagliato. Lo so, è umano e naturale cercare conferme, cercare nei dati qualcosa che ci dica che siamo bravi, che abbiamo le idee giuste, che stiamo lavorando bene. Ma è proprio quando tutto ci appaga, quando tutto va come vorremmo che dovremmo cominciare a dubitare e a chiederci se non ci stiamo semplicemente facendo i complimenti da soli, se non ci stiamo semplicemente sedendo, belli comodi, su allori inesistenti.

Perché, alla fine dei conti, il rifiuto della tecnologia – a scuola ma anche nel lavoro, nella società, nella vita – è il modo migliore per confermare che non c’è bisogno di cambiare, che andiamo già bene così come siamo, che non dobbiamo spaccarci la testa nel cercare di capire cosa ci sia di buono e di meno buono in questi diabolici e straordinari strumenti. In una parola, per autoassolverci.

Quello che ho registrato e pubblicato

E vediamo, ora, quello che ho pubblicato questa settimana sul canale:

La guerra tra Israele e Iran (e USA?): un riassunto di quello che è accaduto in questi ultimi mesi in Medio Oriente

Le tracce della prima prova di maturità 2025: la mia opinione sulle tracce d’esame uscite nella prova d’italiano

"Cuore di cane" di Michail Bulgakov - audiolibro spiegato parte 8: una nuova puntata della lettura integrale del capolavoro di Bulgakov

L'esaltazione del pluralismo di John Stuart Mill: LibSophia prosegue con un autore che ci è molto caro, Stuart Mill

Introduzione alla vita e alle opere di Kant (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Il declino degli imperi coloniali (per il podcast “Dentro alla storia”)

Camus scrive agli intellettuali [Email dall'Oltretomba]

Cicerone scrive ai maturandi [Email dall'Oltretomba]

David Hume scrive ai parlamentari inglesi [Email dall'Oltretomba]

Tiktok failed to load.

Enable 3rd party cookies or use another browser

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Storia degli indiani d'America di Philippe Jacquin: il libro di Philippe Jacquin è un vero e proprio classico quando si parla di storia dei nativi americani; e si vede che è un classico fin dal titolo, che usa un’espressione – “indiani d’America” – che forse oggi è un po’ desueta. Pionieristico, ben scritto, fondamentale per comprendere quel pezzo di storia poco noto dalle nostre parti. Lo si può comprare qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

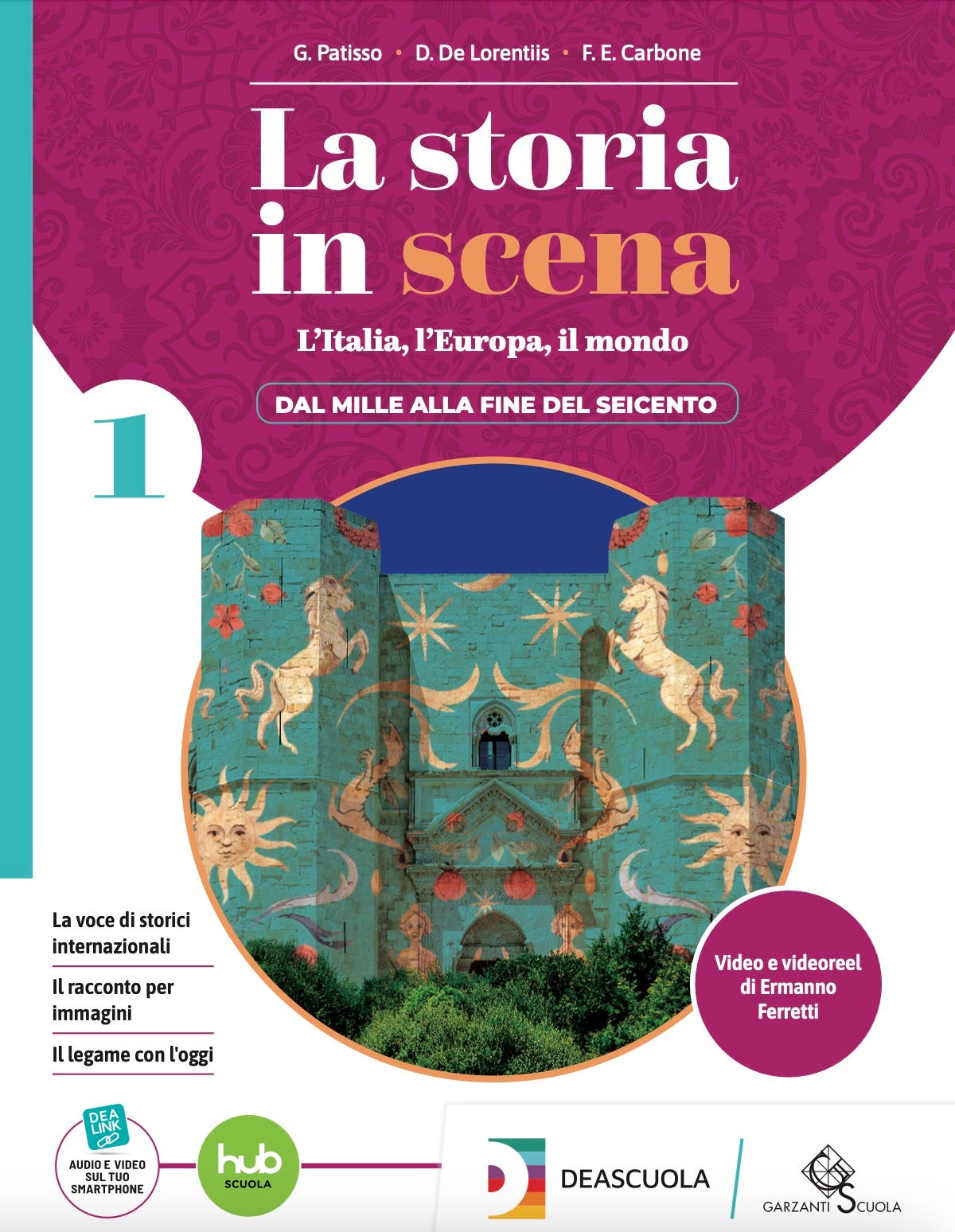

È inoltre da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

Chiudiamo anche con qualche anticipazione su quello che vorrei proporvi nella settimana appena iniziata:

domani e giovedì si parte intanto coi podcast, con una puntata in cui inizieremo ad addentrarci nel criticismo kantiano e un’altra dedicata invece all’indipendenza dell’India;

mercoledì, invece, sarò presente sul canale alle 21 per la consueta diretta mensile riservata agli abbonati;

venerdì vorrei realizzare un video sul filosofo americano Henry David Thoreau;

sabato, per la serie Travel Club, vorrei poi parlarvi dei Fori di Roma;

domenica e lunedì, infine, di nuovo spazio alla Critica della ragion pura di Kant e un avvicinamento al mondo arabo in storia.

E questo è tutto anche per oggi. Di nuovo in bocca al lupo a chi sta per sostenere gli orali di maturità, ma anche a chi è impegnato in esami dell’università, concorsi e qualsiasi altra prova questo pazzo mondo vi riservi.

Buon giorno , provo a replicare di nuovo sul tema del divieto del cellulare .

Abbiamo il conraggio di affrontare con lucidita' la questione , senza paura di sembrare folli .

Sono d accordo con Matteo Lancini , ma sul serio , non come provocazione , che i social andrebbero vietati fino agli '80 anni . Questa e' la natural prosecuzione del divieto degli smartphone in classe . Sono convinto , sinceramente , che i social andrebbero vietati anche agli adulti . Dicevo di condividere il divieto degli smartphone in classe , per un motivo pragmatico :

non potendo vietare smartphone e social completamente , limitiamoci a un divieto durante la lezione . E' chiaro pero' che l uso dei social e o smartphone , fatto dalle persone procurera' dei danni . Da tempo , mi e' venuta l intuizione di chiamare lo smartphone "dummphone" .

Voglio dire : la gente guarda le dirette Facebook di Salvini sui migranti che prendono 35 Euro al giorno e lo votano . I social ci rendono stupidi , dunque !

Dummphone vuol dire "telefono stupido" , all opposto di smartphone ,

"telefono intelligente" . L ho ribattezzato "dummphone" usando una parola tedesca perche' vivo in Germania . Sono d accordo su come cerchiamo di convincerci di quello che gia' pensiamo , lo afferma Luca Ricolfi nell introduzione al suo libro "Illusioni italiche. Capire il paese in cui viviamo senza dar retta ai luoghi comuni" , che vi consiglio di leggere . Dire che i social smartphone non vuol dire incolpare i giovani scaricandoci la coscienza , ma individuare nei social

la responsabilita' , in senso neutro , senza giudizi di condanna . C e' differenza tra la colpa e la responsabilita.