Parliamo di illusioni, di luci e del procedere a tentoni nell'oscurità, ma anche di Mussolini, Ranma ½, De Crescenzo, Keynes, Rocky Horror Picture Show, Memorie di Adriano e Welcome to Wrexham

Se novembre è stato il mese in cui sono stato più in giro per l'Italia, dicembre si sta rivelando, almeno fino ad ora, il mese in cui sto passando il maggior numero di ore a scuola. Sarà che bisogna ultimare tutto prima delle vacanze di Natale, sarà che il primo periodo è costituito da un trimestre che appunto termina a dicembre, sarà per alcuni altri progetti da chiudere, ma in questi giorni sono stato quasi sempre tra le mura del mio liceo.

Almeno abbiamo fatto cose carine. Le attività pomeridiane che ho più seguito in questi ultimi giorni, a parte le classiche riunioni di routine come i consigli di classe, hanno riguardato perlopiù tre cose: l'aggiornamento, le attività orientamento in ingresso e una mostra a cui stiamo lavorando per gennaio assieme ai ragazzi del mio PCTO.

Non vi tedio con queste ultime due cose, che sono un po’ tecniche, ma vi dico qualcosa sulla prima. Quest'anno tutte le scuole sono state inondate dai fondi dal PNRR, il piano varato coi soldi dell’Unione Europea che dovrebbe teoricamente rilanciare l'Italia. Su come questi fondi siano stati finora utilizzati ci sarebbe molto da dire, perché di fatto ci è stato imposto di spendere tutti i soldi quasi subito in progetti che non sempre hanno una reale ricaduta sulla qualità didattica o sulla funzionalità della scuola. Comunque noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e in particolare in queste settimane abbiamo organizzato dei corsi d'aggiornamento come quelli a cui sto partecipando anch’io.

L’ultimo, nello specifico, è stato un corso dedicato alla implementazione della realtà virtuale e della realtà aumentata nella didattica, soprattutto in percorsi di carattere storico e artistico. Per essere più semplice: abbiamo cercato di capire come potevamo usare la realtà virtuale per fare storia in maniera diversa, o per fare storia dell'arte in maniera diversa.

Ovviamente lo stato dell'arte non è troppo avanzato: la tecnologia ci mette a disposizione delle soluzioni molto interessanti, ma ancora non del tutto affinate o piuttosto costose. Però qualcosa si potrebbe già riuscire a fare (e, in laboratorio, abbiamo provato a farlo), ad esempio creando dei percorsi virtuali lungo siti storici o musei, inserendo al loro interno quiz, schede informative, immagini a 360°. Soprattutto, usando questa tecnologia si potrebbe spingere i ragazzi a creare qualcosa di nuovo, coniugando storia e informatica, realtà fisica (anche del passato) e realtà virtuale. Vedremo se riusciremo a imbastire qualcosa nei prossimi mesi, ma penso che in generale sia proprio questa la strada da percorrere: aprirsi alle nuove tecnologie non solo per farle lavorare al posto nostro, ma anche e soprattutto per vedere le cose in modo diverso.

Intanto però ora è il momento di tornare a noi, e cominciare come ogni settimana a parlare di libri, di film e di qualche riflessione varia. Cominciamo.

ps.: questa settimana ci sono stati anche eventi importanti (e a tratti drammatici) in Corea del Sud e in Siria. Se la prima situazione, dopo un “quasi colpo di stato”, sembra essersi rapidamente risolta e avviarsi verso la normalità, nel secondo caso abbiamo assistito praticamente in diretta al crollo del brutale regime di Assad. Dopo anni e anni di guerra civile e una situazione che sembrava ormai stabilizzata, tutto è stato spazzato via nel giro di pochi giorni. Lo dicevo già la volta scorsa: a livello internazionale ci aspettano anni di cambiamenti continui.

pps.: proprio pochi minuti fa ho annunciato sui social un nuovo progetto editoriale che mi vede tra i protagonisti. Si intitola La storia in scena ed è un nuovo manuale di storia per le superiori che uscirà nei prossimi mesi e a cui ho collaborato con un gran numero di video inediti. Più avanti nella newsletter vi mostrerò la copertina e vi darò qualche dettaglio in più.

Quello che ho letto

Cominciamo coi libri, con un nuovo ingresso in lista e due volumi che invece continuano a tenerci compagnia da un po’ di tempo.

Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo: qualche settimana fa vi ho parlato di Così parlò Bellavista, film che segnò l'esordio di Luciano De Crescenzo dietro alla macchina da presa e che ho recuperato quasi per caso in una delle molte piattaforme di streaming. De Crescenzo lo conoscevo soprattutto per sentito dire (o per alcune comparsate televisive), visto che, anche per ragioni anagrafiche, mi ero perso il momento del suo importante successo editoriale e cinematografico e quindi non avevo mai visto o letto nulla di suo. Quel film però mi ha ben impressionato: si tratta di una pellicola leggera, senza chissà quali pretese, ma comunque godibile e simpatica. Così, scartabellando tra i libri dei miei genitori, ho rinvenuto nei giorni scorsi anche il romanzo da cui quel film era stato tratto, che fu un grande successo editoriale nell'Italia dei tardi anni anni '70. Incuriosito, proprio questa settimana ho cominciato a leggerlo, scoprendovi lo stesso tono leggero e tutto sommato interessante del film. Il tema centrale non è tanto la filosofia, come spesso si riporta, quanto la città di Napoli, i napoletani e il loro particolare modo di affrontare la vita, spesso contrapponendo questo modo a quello degli altri popoli (i milanese sono, in questo senso, il contraltare usato più di frequente). Non so quanti fiumi d’inchiostro si siano spesi su questo tema – i napoletani sembrano impegnati quasi sempre a parlare di napoletanità, da secoli e secoli –, eppure De Crescenzo lo fa con un tono non dico originale, ma quantomeno simpatico e divertito, perfino autoironico, e questo è sicuramente un pregio. Non ne esce forse un capolavoro della letteratura, ma sicuramente un libretto godibile, con un suo particolare senso dell’umorismo, che lascia capisce anche perché a suo tempo abbia avuto tutto quel successo. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.

Scritti e discorsi di Benito Mussolini: come vi ho raccontato ormai parecchie volte in queste settimane, sto leggendo anche questa raccolta di scritti e discorsi di Benito Mussolini che si dipanano lungo tutta la carriera politica del leader del fascismo. È una lettura a suo modo istruttiva; non tanto perché in quelle pagine emergano cose nuove (studio il fascismo, in un modo o nell’altro, da venticinque anni, ed è difficile che rimanga sorpreso da documenti già editi), quanto perché leggere i discorsi, anche quelli secondari, aiuta a capire il peso che Mussolini, nei suoi interventi pubblici, dava alle varie questioni, quanto insisteva su un punto o su un altro, e quanto affinasse lungo gli anni la sua retorica. Come vi raccontavo, mi sorprende sempre quanto questo dittatore assoluto si scagliasse contro gli oppositori (oppositori che praticamente non c’erano, o erano ridotti ad agire sommessamente all’estero), un po’ come strategia retorica e un po’ come se si sentisse in realtà sempre criticato, sempre costretto a difendere il suo operato. Da un lato, appellarsi agli antifascisti serviva, com’è ovvio, a cementare l’adesione della propria parte politica, a trovare un nemico, a indirizzare l’odio (lo si fa, solo per fare un esempio, anche in 1984 di Orwell, quando il regime usa il personaggio di Emmanuel Goldstein come nemico pubblico); dall’altro, però, riportare le critiche degli antifascisti in quei discorsi pubblici – critiche che perlopiù all’italiano medio neppure arrivavano, visto che c’era una rigida censura della stampa – sembra anche un’ammissione di debolezza, l’ammettere cioè che non si è riusciti (ancora) a fare dell’Italia un popolo unito come si sarebbe voluto, un popolo con un’unica volontà come si sarebbe voluto, un popolo pienamente e totalmente fascista come si sarebbe voluto. Insomma, a leggere questi discorsi si imparano molte cose, anche (e soprattutto) tra quelle non dette esplicitamente. Se vi interessa, il libro potete comprarlo qui.

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar: questa settimana ho infine concluso, un po' di corsa, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, in preparazione alla riunione del Club del libro che si svolgerà domani sera per gli abbonati del canale YouTube, e pensata proprio per discutere di questo romanzo storico. Devo dire che ho dovuto accelerare un po' negli ultimi giorni, perché ero rimasto indietro; a differenza di quanto accaduto con Kierkegaard, però, questa è stata comunque una lettura abbastanza meditata, tanto che sono riuscito anche a sottolineare alcuni passaggi, come noterete anche andando avanti nella newsletter, visto che una frase del romanzo è infatti al centro della riflessione della settimana nella sezione Quello che ho pensato. Ma al di là di questo, il libro mi è piaciuto. Come forse sapete, si tratta di un'immaginaria lettera che l'imperatore Adriano scrive sul finire della propria vita al giovane Marco Aurelio, suo futuro successore, all'epoca ancora solo un ragazzo di belle speranze. Immaginando questa missiva, l'autrice riesce a far rivivere la figura dell'imperatore romano, passato alla storia per la costruzione del Vallo in Gran Bretagna, per la sua politica di pace e per l'amore verso Antinoo, il giovane ragazzo la cui morte ha portato a consumare fiumi di inchiostro. Anche in questo caso, però, ciò che conta non sono tanto i fatti in sé, quanto il modo in cui l'imperatore reagisce davanti a questi eventi, e come li racconta. Marguerite Yourcenar, infatti, è bravissima nello scavare nella psicologia dei personaggi e, in particolare, di questo imperatore complesso. Di Adriano ci restituisce tutta la complessità, le contraddizioni, gli slanci innovativi e le continuità col passato, gli amori e le rabbie, la paci e le guerre. Alla fine del romanzo, ciò che rimane impresso è proprio l'idea di un personaggio complicato e contraddittorio, come del resto siamo nel nostro piccolo anche noi, quasi duemila anni più tardi; dei “mostri incomprensibili a noi stessi”. In ogni caso, un libro davvero interessante, che piacerà sicuramente a chi ama la bella prosa e le riflessioni ponderate. Se vi interessa, potete acquistarlo qui.

Quello che ho visto

E ora passiamo ai film: anche qui la lista è piuttosto variegata, con una pellicola storica e due serie invece molto recenti.

The Rocky Horror Picture Show (1975), di Jim Sharman, con Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick: confesso una mia grave mancanza: da anni leggo e sento parlare di The Rocky Horror Picture Show (e ne vedo qualche scena, e ne sento qualche canzone), ma il film per intero non l'avevo mai visto. Questa settimana l'ho recuperato in streaming e me lo sono guardato con calma, attivando anche i sottotitoli per non lasciarmi sfuggire troppo, considerando che non esiste un doppiaggio in italiano neppure per le parti recitate, men che meno per quelle cantate. L’esito? Direi molto positivo. Se non sapete di cosa si tratta, The Rocky Horror Picture Show è un film uscito nel 1975, tratto a sua volta da un musical teatrale messo in scena per la prima volta a Londra un paio d’anni prima. I protagonisti sono due bravi fidanzatini, Janet e Brad, che durante un’escursione rimangono appiedati a causa di una gomma bucata e cercano rifugio all’interno di uno strano castello. Vorrebbero solo fare una telefonata, ma si trovano catapultati in un vortice di travestitismo e sessualità sfrenata, condotto dallo strano Frank N. Furter, che presto si rivela essere un professore pazzo che ha l’ambizione di creare la vita alla maniera di Frankenstein. Al di là della trama, però, quello che conta sono le musiche – perlopiù travolgenti, come la celeberrima The Time Warp –, i costumi bizzarri e la recitazione sempre sopra le righe ma anche efficace (Tim Curry, da questo punto di vista, è indimenticabile). Certo non si tratta di uno show per perbenisti, visto che tutti fanno sesso con tutti scoprendo le gioie della lussuria; ma per chi sa ridere di queste cose, è un toccasana. Lo trovate (incredibile a dirsi) su Disney+.

Ranma ½ episodi 1.07, 1.08 e 1.09 (2024), di Konosuke Uda: sarà che la serie originale l'ho già vista a suo tempo negli anni '90 e che ho pure letto il fumetto, ma la visione del remake di Ranma ½ non mi sta ovviamente sorprendendo; in compenso, devo però dire che non mi sta neppure deludendo. Il remake mi pare infatti ben fatto e, se ho ben capito, supera anche quegli spiacevoli episodi di censura che c'erano stati nel primo adattamento in Italia. E in più, per via del fatto che quella trama già la conosco, vederne gli episodi scatena in me una sorta di effetto nostalgia, per cui mi trovo a ridere delle battute o delle situazioni non tanto perché non me le aspetto, ma perché di fatto le riscopro, perché mi ritornano alla mente nel momento stesso in cui le ascolto. Se non suonasse molto prosaico da dire, sosterrei anzi che il meccanismo è simile a quello che Platone immaginava per la reminiscenza: cose che già sai ma che hai scordato di sapere, e che una nuova visione ti riporta direttamente alla mente. Chi l'avrebbe mai detto, insomma, che da un anime giapponese su un ragazzo che cambia sesso quando si bagna si potesse passare così velocemente a Platone? Comunque gli episodi sono ovviamente molto simpatici e, se non conoscete già la serie originale, vale assolutamente la pena di vederla, soprattutto se avete qualche anno sulle spalle e non vi scandalizzate per qualche ammiccamento gender-fluid (quando ancora non si chiamava così). La trovate su Netflix.

Welcome to Wrexham episodi 1.12 e 1.13 (2022), di e con Rob McElhenney e Ryan Reynolds: vi ho parlato in più occasioni di Welcome to Wrexham, la docuserie di Disney+ che segue le vicissitudini di una squadra di calcio gallese acquistata da due divi di Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Ma il bello di questa serie non sono tanto le due star americane, che per la verità vi compaiono anche relativamente poco, quanto la capacità di chi l'ha montata e di chi ha scelto cosa mostrare. C’è da dire che il calcio, come ogni sport, offre infatti tutta la gamma delle emozioni umane, dalla immensa gioia alla tristezza più cupa: ci sono gare in cui tutto riesce facilmente e partite che si perdono da favoriti, match in cui si viene rimontati dopo essersi convinti di aver già messo i tre punti in saccoccia e altri che invece si finiscono per vincere per 6-5 con un goal al settimo minuto di recupero (e una gara del genere c'è proprio nella seconda delle puntate che ho visto questa settimana). Insomma, a saper selezionare il materiale, ce n’è davvero per tutti i gusti. E poi ci sono ovviamente i casi umani: dal giocatore a cui ogni cosa va bene e che segna goal a ripetizione a quello che è in crisi di prestazioni, dal portiere che si infortuna nel momento più delicato della stagione al centrocampista che si trova a vivere problemi personali a casa. Poi ovviamente tutte queste cose bisogna saperle raccontare, e non è facile; perché il materiale di riferimento potrebbe spingerti a scivolare rapidamente nella retorica o nel melodramma, e bisogna gestirlo con un certo senso del ritmo e della narrazione. Onore quindi al merito di chi ha lavorato a questa serie, riuscendo per convincere me (come credo molti altri) a fare il tifo per questi scalcinati giocatori di una sperduta cittadina del Galles, e a dimenticare almeno per qualche minuto le acclamate star della serie A o della Premier League. Insomma, è una serie TV che vi consiglio anche se non siete particolarmente appassionati di calcio. La trovate, come detto, su Disney+.

Quello che ho pensato

«M'indignava quella smania dell'uomo di sdegnare i fatti a vantaggio delle ipotesi, di non riconoscere le sue fantasie per quel che sono. Ben diversamente vedevo i miei obblighi di sopravvissuto. Quella morte sarebbe stata vana se mi mancava il coraggio di guardarla in faccia, di attaccarmi a quelle realtà - il freddo, il silenzio, il sangue coagulato, le membra inerti, - che l'uomo s'affretta a rivestire di terra e d'ipocrisia; preferivo andare a tentoni nel buio senza l'aiuto di deboli lampade».

Queste parole arrivano da Memorie di Adriano, il libro che ho letto per il Club del Libro tra gli abbonati del canale e di cui vi ho parlato anche qualche paragrafo più sopra. Sono parole che riguardano uno dei temi centrali del romanzo, forse quello decisivo: il lutto che l'imperatore romano visse per la morte del giovane Antinoo, il suo amante prediletto.

Ora non ho intenzione di farvi tutta la storia di Adriano e Antinoo, che è pure piuttosto interessante ma che potete facilmente ritrovare sia all'interno del romanzo di Marguerite Yourcenar, sia anche banalmente su Wikipedia. Vi basti sapere questo: Antinoo era un giovane ragazzo che divenne l'amante prediletto dell'imperatore, secondo quella pratica di pederastia che nel mondo greco e in parte nel mondo latino era ampiamente tollerata, se non in qualche epoca addirittura incentivata. La Yourcenar, in particolare, la riprende per parlare d'amore e per parlare anche di omosessualità, tema che tra l'altro la toccava abbastanza da vicino; soprattutto però qui a me interessa l'aspetto del lutto, che va ben oltre gli ambiti puramente sessuali.

Quella frase che vi ho riportato, infatti, secondo me è una frase universale, allo stesso tempo bella e tragica, onesta e drammatica. La Yourcenar la immagina sorgere nella mente di Adriano davanti ai tentativi di molti di consolarlo per la grave perdita: perché ognuno, in quel momento di dolore, tentava di rassicurarlo prospettando che Antinoo fosse salito in cielo, in qualche paradiso, o che in qualche misura il suo sacrificio potesse esser stato utile a qualcosa. E Adriano, tra sé e sé, commentava asserendo che quelli sono sogni, deboli illusioni che gli uomini creano andando al di là di ciò che conoscono e di ciò di cui possono fidarsi. È un tema, questo, che la scrittrice riprende anche in altri passi: davanti a un mondo che vuole credere negli dei, che vuole credere in cose metafisiche e astratte che nessuno ha mai potuto sperimentare, Adriano preferisce la concretezza e però anche l'incertezza che a quella concretezza inevitabilmente si lega.

Questa frase mi ha dato un po' da riflettere questa settimana. Non tanto per declinarla nella chiave religiosa o mistica, quanto perché mi pare che questo atteggiamento di ricerca dell'illusione sia una costante della natura umana. Ripeto: lasciamo per un momento da parte Dio, tema che rischia di trascinarci in una palude, e rimaniamo però sul modo in cui viviamo normalmente la nostra vita.

Moltissimi di noi, a ben guardare, rifuggono dalla realtà concreta, da quello che hanno davanti agli occhi, cercando rifugio in qualcosa di nascosto, di invisibile, di più o meno divino e potente. Questo vale forse per la religione, ma allo stesso modo vale anche per l'economia, la politica, i rapporti umani: anche lì ci appelliamo a forze invisibili che sospettiamo regolino il (nostro) mondo, rifiutando di dar peso alle forze visibilissime che invece ci colpiscono davvero, concretamente. Quante volte non siamo in grado, per esempio, di interpretare i fatti per quello che sono, di giudicare i comportamenti del nostro compagno di banco o del nostro vicino di casa per la concretezza che li contraddistingue, pensando che dietro, nell’ombra, ci sia chissà quale progetto, chissà quale sentimento, chissà quale spiegazione astrusa. Piuttosto che accettare che al nostro vicino di casa non importa nulla di noi, ci illudiamo che il suo comportamento sia indice di ritrosia, timidezza, oppure un modo intelligente e astruso per conquistarci. Tutto tranne accettare la realtà concreta.

Ma questo vale anche per le questioni di politica internazionale. Una buona parte del paese è convinta che ad esempio la Russia di Putin stia invadendo l'Ucraina non per annettersi un pezzo dei suoi territori, ma perché esisterebbe un complicato piano dell'Occidente per mettere il dittatore in difficoltà, o con le spalle al muro. Un'altra parte del paese, invece, è convinta che sia perennemente in atto su tutti i giornali una campagna di disinformazione, ordita a priori, che avrebbe come scopo quello di convincerci a parteggiare per il “grande complotto sionista”, oppure per il radicalismo di Hamas, oppure ancora per i piani delle malvagie femministe o via discorrendo. C'è sempre qualcuno che trama nell'ombra, c'è sempre un'illusione, positiva o negativa che sia, a cui appellarsi o a cui dare la colpa, pur di non ammettere la realtà dei fatti.

Sembra quasi che, sotto sotto, tutto questo serva a dirci che la vita non può essere così semplice, non può essere così nuda e cruda; sembra quasi che ci piaccia sperare che dietro a tutto questo esista un altro mondo, un'altra realtà. Perché il nostro mondo non ci soddisfa, ci pare vuoto e misero, e sognarne uno nascosto (foss’anche oscuro e pericoloso) ci aiuta a illuderci che ci sia qualcosa di più di questa povera realtà.

Proprio in questi giorni sto leggendo, tra le altre cose, i discorsi di Mussolini di cui vi ho parlato anche nei paragrafi precedenti, e a un certo punto lì sono incappato nella definizione di fascismo che si dava nell’Enciclopedia Treccani, una definizione per la verità non scritta di proprio pugno da Mussolini ma redatta in parte anche da Giovanni Gentile. Ebbene, là si dice esattamente questo: che il fascismo rifiuta il materialismo bieco e concreto, rifiuta lo scetticismo di chi procede a tentoni, rifiuta di credere che il mondo sia semplicemente come appare, ma ritiene che dietro all'apparenza della materia si nasconda uno spirito, nel caso specifico uno spirito nazionale, che deve essere protetto e rafforzato.

In fondo, molte ideologie politiche, da quelle di sinistra quelle di destra, pensano qualcosa del genere, cioè pensano che esista un'idea, una dinamica invisibile, un pensiero, uno spirito, un'anima del mondo che guidi la storia. Non vogliono accettare che forse la storia non è guidata da nessuno, e va avanti più o meno a caso, a seconda degli interessi degli uomini che la conducono. No, non può essere tutto così casuale, ondivago, contingente; deve esistere un principio, per forza di cose astratto, che guida tutto: e poi ovviamente in casi del genere di solito spunta qualcuno che si proclama portatore di quel principio, portavoce di quell'idea, duce di quella nazione. Con tutto quel che ne consegue.

Ebbene, mi pare che appellarsi sempre a qualcosa di invisibile sia problematico, soprattutto perché ognuno definisce quell’invisibile in modo diverso, ci vede quel che vuole vederci, e non c’è modo di contraddirlo. Anzi, se una cosa è invisibile, non verificabile empiricamente, potrebbe essere anche una semplice invenzione, una fantasia, creata per interesse o per comodità. Uno che crede che la storia sia portata avanti da una forza invisibile vedrà ovunque i segni di quella forza, e sarà difficile convincerlo del contrario: è il problema delle fedi.

Non solo: mi sembra anche che questo rifiuto costante della realtà dei fatti, se da un lato manifesta un desiderio innegabile di qualcosa di più grande, dall'altro possa comportare anche il rifiuto di quell'unica verità più o meno sicura che abbiamo davanti agli occhi, di quella concretezza con cui invece dovremmo prima o poi imparare a fare i conti.

Mi piace in questo senso la frase che la Yourcenar in bocca ad Adriano: «Preferivo andare a tentoni nel buio senza l'aiuto di deboli lampade». Le lampade certo rischiarano la strada, ma il guaio delle lampade che ci scegliamo, delle “lanternine” (per come le chiamava Pirandello), è che a volte non rischiarano onestamente la via, ma ci mostrano qualcosa illusorio, qualcosa che non esiste davvero. Se le lampade sono le idee forti che danno senso a quello che vediamo, dobbiamo stare attenti a quali idee scegliamo, perché quelle idee deformano inevitabilmente la realtà.

Più che lampade, anzi, mi sembra che dovremmo parlare di proiettori cinematografici, che certo illuminano qualcosa ma lo fanno al costo di proiettarci anche una realtà fittizia, non reale. Credere, ad esempio, nello “spirito italico”, come faceva il fascismo, può dare senso a molti fatti; ma lo fa a costo di imbrogliarci. Perché se inizi a pensare che la storia sia il percorso che lo “spirito italico” (o la “romanità”, o chiamatela come volete) ha compiuto per realizzarsi, allora una guerra acquisisce un senso, visto che può servire a far trionfare quello spirito; e però, allo stesso tempo, se ci accorgiamo che non esiste alcuno “spirito italico” e che quella retorica era vuota, che era costituita solo da parole al vento, ci rendiamo anche conto che la luce di quello spirito non ha rischiarato davvero la strada, non ci ha permesso di vederci meglio, ma ci ha messo davanti agli occhi invece una strada falsa, fallace, ben distante da quella concreta e reale.

E allora forse conviene davvero andare avanti a tentoni, accettare il buio così com'è, provando, riprovando, sbagliando e migliorando. Andare a tentoni, d'altra parte, è proprio quello che fa lo scetticismo, corrente a cui mi sento molto vicino, come ben sapete; ma è anche quello che fa la scienza, che sempre prova e riprova, che ipotizza e corregge, o che, come diceva Popper, procede per congetture e confutazioni. Che è un modo un po' più elegante di dire che va avanti a tentoni.

Quello che ho registrato e pubblicato

E ora passiamo all’elenco dei video e dei podcast che sono usciti questa settimana:

La scomparsa dei micenei: concludiamo il discorso sulla Grecia arcaica con i micenei e i racconti omerici

Tutta la Rivoluzione americana in 30 minuti: parliamo della nascita degli Stati Uniti e di come il paese si configurò immediatamente dopo la rivoluzione

Il papato Ludovisi: vi parlo di papa Gregorio XV, un pontefice legato alla mostra attualmente in corso alle Scuderie del Quirinale

Merito [LibSophia, episodio 4]: torniamo a parlare di concetti centrali nella filosofia liberale, esplorando il complesso tema del merito

La visione della politica dell'Illuminismo (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

L'intellettuale illuminista e la politica (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

Il totalitarismo fascista nella scuola (per il podcast “Dentro alla storia”)

Il controllo dei mezzi di propaganda del fascismo (per il podcast “Dentro alla storia”)

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il progetto

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di John Maynard Keynes: questo libro, datato 1936, è un’opera fondamentale nella storia dell’economia. Scritto negli anni della Grande depressione e quindi nel bel mezzo della crisi economica globale, mise in discussione le idee tradizionali del liberismo classico, dando grande importanza alla domanda aggregata, cioè la somma di consumi, investimenti pubblici e privati e spesa statale, arguendo che se la domanda è insufficiente, l’economia rallenta. Di fronte a questa situazione, Keynes propose un ruolo attivo dello Stato per stimolare l’economia, portando al New Deal e a una serie di altre politiche simili. Il tema è ancora oggi oggetto di grande dibattito, ma da qui si può iniziare a comprenderne almeno alcune dinamiche; il volume può essere comprato qui.

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un ulteriore modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ce n’è uno chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

Come avrete letto sopra, è da poco ufficiale la notizia di un mio nuovo libro. Solo che questa volta io, più che scrivere, ho registrato. DeA Scuola e Garzanti Scuola stanno infatti per far uscire un nuovo manuale di storia per le superiori intitolato La storia in scena, scritto da Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Ermete Carbone, a cui ho collaborato anch’io per una cospicua parte video. Al grande progetto lavoriamo da molti mesi, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo e, se siete docenti, potrete adottarlo se vorrete già dal prossimo anno scolastico. Tra l’altro, oltre a me ci ha messo le mani anche Aldo Cazzullo, ma non mancano anche gli storici di fama internazionale. Io in particolare ho realizzato decine di videoreel che introducono tutti i capitoli dell’opera, e in più ho preparato un ciclo di venti videolezioni specifiche (e inedite) sulla storia delle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Ecco intanto la copertina del primo volume, ma nelle prossime settimane vi mostrerò anche altri dettagli:

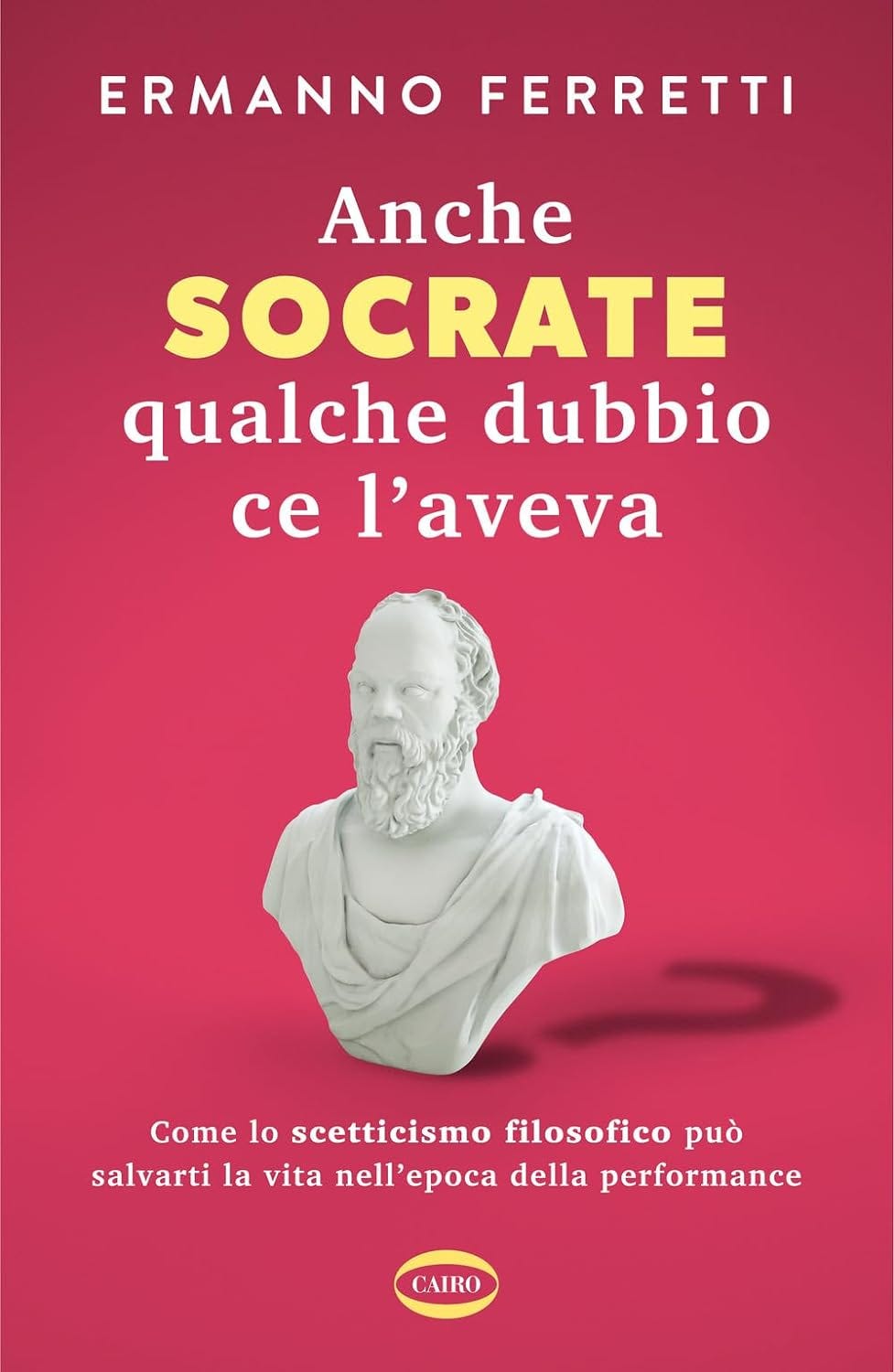

Ultima cosa da ricordare: in tutte le librerie è presente il mio nuovo libro, Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva. Il sottotitolo rende piuttosto chiaro di cosa si occupa: Come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell’epoca della performance. In pratica riprendiamo il pensiero di alcuni grandi filosofia (Socrate, Occam, Montaigne, Hume, Popper e altri ancora) e cerchiamo di trarne degli insegnamenti per vivere meglio oggi, in un mondo in grande cambiamento; e cerchiamo di farlo tramite uno stile non difficile ma stimolante. Il libro è disponibile sia in formato cartaceo che ebook. Ecco qualche link per l’acquisto:

Quello che c’è in arrivo

Chiudiamo anche, come sempre, con qualche anticipazione su quello che vorrei riuscire a pubblicare nei prossimi giorni:

domani partiamo con l’incontro online riservato agli abbonati (dal livello Roosevelt in su) per confrontarci su Memorie di Adriano, il libro di Marguerite Yourcenar di cui vi ho parlato diffusamente anche nei paragrafi precedenti;

mercoledì inizierò la lettura di un nuovo libro all’interno del nostro Book Club storico-filosofico, e la scelta è ricaduta su Cuore di cane, novella di Michail Bulgakov che, spero, vi piacerà;

giovedì sera mi piacerebbe fare una diretta della serie “Una pagina di…”, dedicata a Friedrich Nietzsche e alla celebre pagina de La gaia scienza in cui presenta la morte di Dio, quindi tenetevi liberi;

venerdì, se tutto va bene, vorrei proporvi l’annuale appuntamento col video intitolato “I 10 libri più belli del (mio) 2024” ;

sabato e domenica, poi, torneranno i podcast, in cui parleremo dell’Enciclopedia degli illuministi e dell’economia del fascismo;

lunedì prossimo, infine, vi proporrò uno short dedicato a Fabrizio De André e a una sua canzone che ancora non vi rivelo.

E questo è tutto anche per questa settimana. Ci rivediamo qui tra sette giorni esatti: non mancate!

Buona sera professore ,

io ho riletto qualche anno fa "Cosi' parlo' Bellavista" , sono una persona invece che ha letto sia il romanzo che i due volumi sula filosofia greca all inizio degli anni '80 quando ebbero successo . In "Cosi' parlo' Bellavista " ho trovato molto di piu' di uan discussione sulla napoltaneita' . Mi ha ricordato , in modo piu' terra terra certamente , "Le considerazioni di un impolitico di Thomas Mann " , un saggio enorme e caotico che Mann scrisse un secolo fa in polemica con suo fratello Heinrich per difendere e giustificare culturalmente ,

a modo suo , l entrata in guerra della Germania guglielmina durante la Prima Guerra Mondiale . A ben vedere sia " Le considerazioni di un impolitico " che " Cosi' parlo' Bellavista" procedono per antinomie , concetti contrapposti : "Le considerazioni " si basano

sull opposizione Kultur vs Zivilisation , Germania vs Francia , "Cosi' parlo' Bellavista "

si basa sull opposizione tra i popoli d amore ( che per il professor Bellavista , dietro al quale possiamo vedere Luciano de Crescenzo stesso , sono i napoletani , ma anche gli irlandesi , i russi ) e popoli della liberta' , impersonificati dagli inglesi . Che ne dice della mia tesi?