Quello che c'è da sapere e capire su come sono andate le elezioni europee, ma parliamo anche di Matteotti, Hitler, Aristotele, Ramanujan, Italia-Germania 4-3, i Monty Python e il debito pubblico

La scuola è finita, o almeno sono finite le lezioni: qui in Veneto, a parte per qualche istituto che fungeva da seggio elettorale, l'ultimo giorno è stato quello di sabato scorso, con tanto di saluti finali agli alunni di quinta, qualche pianto e molti arrivederci.

Adesso si apre la stagione degli scrutini, e già stamattina ne ho fatti due; poi, la settimana prossima, sarà la volta degli esami di Stato. Per fortuna quest'anno non sono troppo distante da casa e questo mi permetterà di spostarmi più agevolmente e di poter lavorare con calma anche al canale e alla promozione del libro, oltre che a molti altri progetti che, un po' in silenzio, sto portando avanti in queste settimane.

Sì, perché nel frattempo il libro è effettivamente uscito. Se mi seguite sui social sapete che Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva è ormai giunto in tutte le librerie, e anzi la prima tornata di copie è andata in molte di esse rapidamente esaurita; per fortuna già da questa sera su Amazon ne sono arrivati nuovi quantitativi, e quindi è possibile ordinarli molto rapidamente. Inoltre è disponibile anche la versione e-book, che magari può interessare quelli dotati di Kindle o abituati a leggere comunque su un lettore digitale.

Voi il libro l'avete già ordinato? Avete cominciato a leggerlo? Se avete dei commenti, delle impressioni o anche solo voglia di raccontarmi qualcosa al riguardo, scrivetemi tranquillamente, via mail o sui social.

Ma adesso basta parlare di libri, o quantomeno del mio libro. Questa settimana c'è da discutere delle elezioni europee che si sono tenute nel weekend e, da un punto di vista più propriamente storico, dell'anniversario della morte di Giacomo Matteotti, oltre che di mille altre cose. Cominciamo.

Quello che ho letto

E partiamo come sempre proprio dai libri. In lista ci sono volumi già iniziati nelle settimane scorse, alcuni di cui vi ho parlato di recente e altri di cui non vi parlavo da un po’.

Le confessioni d’un italiano di Ippolito Nievo: sarò onesto: questa settimana ho dedicato solo pochi minuti, tutto sommato, alla lettura de Le confessioni di un italiano, romanzo che per la verità sto stancamente portando avanti da più di un anno. A mia parziale discolpa devo dire che si tratta di un libro veramente immenso, lunghissimo, interminabile; anche simpatico e divertente, a suo modo, però veramente impegnativo. Scritto durante le lotte risorgimentali, racconta la vita di un esponente della nobiltà veneziana al momento della caduta della Serenissima e delle successive guerre napoleoniche, anche se probabilmente la storia proseguirà anche fino a tutto il Risorgimento (ma io non ci sono ancora arrivato). Dicevo che questa settimana non ho portato però particolarmente avanti la lettura, e sono ancora bloccato alla fase delle prime repubbliche giacobine in Italia, nate e poi cadute in quei convulsi anni dell’inizio del XIX secolo. Se il libro vi interessa, potete acquistarlo qui.

Etica Nicomachea di Aristotele: l'Etica Nicomachea di Aristotele è un libro che mi ha tenuto compagnia per diverse settimane, da quando, circa un mese fa, abbiamo scelto di leggerlo all'interno del Club del libro, l’appuntamento mensile degli abbonati al canale YouTube. La lettura, come già vi avevo raccontato, non è delle più semplici, soprattutto perché Aristotele ha questo modo di procedere a volte un po' pedante, puntiglioso, estremamente razionale ma anche didascalico, un modo che certo doveva funzionare bene all'interno della sua scuola, il Liceo, ma che non rende oggi sempre agevole la lettura. Tra l’altro, proprio questa sera abbiamo poi discusso all'interno del Club il valore di questo libro, e molti degli abbonati hanno provato anche ad attualizzarlo, mostrando che almeno di certi elementi della riflessione di Aristotele ci sarebbe bisogno ancora oggi. Io, come ho raccontato là, tendo a sentirmi aristotelico con mio malgrado: a pelle non ho mai provato troppa vicinanza allo stile o al pensiero del grande filosofo greco, eppure mi rendo conto che in molte circostanze probabilmente applico nella vita concreta i suoi principi senza saperlo, o senza rendermene pienamente conto. Detta in altri termini, mi scopro aristotelico a mia insaputa, amante cioè di una riflessione che porta alla medietà nei comportamenti, interessata a praticare un'etica dell'abitudine e della ricerca di una felicità più alta più che un'etica del puro dovere fine a se stesso. In ogni caso si tratta di un libro che, con 2300 anni sulle spalle, continua ad essere stimolante anche per l'uomo di oggi e sicuramente questo non è da tutti. Se vi interessa, può essere acquistato qui.

Il pasto gratis di Veronica De Romanis: più avanti, nella sezione Quello che ho pensato, parleremo del risultato delle Elezioni europee che si sono tenute ieri. In questi giorni però sto leggendo anche un libro di Veronica De Romanis uscito da poco e intitolato Il pasto gratis, libro che riflette su come i governi italiani che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano fatto i conti col debito pubblico e in parte con la stessa Europa. Il ritratto è abbastanza impietoso: la studiosa, che insegna negli Stati Uniti, mostra come si sia ormai creata l'abitudine nella politica italiana di ricorrere ad un aumento del debito pubblico, tranne in casi molto particolari, facendo però contemporaneamente credere agli italiani che questo debito non si contragga davvero o che nessuno prima o poi verrà chiamato a ripagarlo. L'esito è una politica sprecona e inconcludente, che usa le (poche) risorse come delle mancette elettorali, senza pensare a una reale crescita o neppure a un utilizzo più equo di quei pochi soldi a disposizione. E questo, purtroppo, accomuna molti governi anche di colore diverso, segno che, pur con qualche differenza, il problema è sicuramente trasversale. Il libro, se vi interessa, lo si può comprare qui.

Quello che ho visto

Passiamo ora ai film e alle serie TV, anche se noterete che questa settimana c'è anche in lista un programma che non rientra esattamente in queste categorie.

Italia-Germania, la partita del secolo (1970), con la telecronaca di Nando Martellini: questa settimana per me è stata, una volta tanto, almeno in parte una settimana di sport. Mi sono infatti visto gara-1 delle finali NBA, di cui comunque non parlerò qui, e poi anche questo filmato – Italia-Germania, la partita del secolo – disponibile su RaiPlay. Stando alla presentazione disponibile sul sito della Rai, mi aspettavo che si trattasse di una sorta di documentario, con giusto qualche spezzone della partita originale ma anche con interviste, approfondimenti e altri dettagli che venivano ampiamente citati nella presentazione del contenuto. In realtà, non so se per errore mio o per errore della Rai, il programma è la semplice e totale riproposizione della partita del 1970, la famosa semifinale dei Mondiali di calcio del Messico che ci vide prevalere per 4-3 durante i tempi supplementari. I goal di quella partita li ho visti mille volte, però forse non avevo mai guardato tutta la gara nella sua interezza e, aspettando queste famose interviste, mi sono così sorbito tutti i 120 minuti originali. Non me ne sono però pentito e penso che sia forse interessante parlarne anche qui, perché da un certo punto di vista quella gara è anche un documento storico. A rivederla oggi balzano infatti agli occhi molte differenze rispetto al modo di giocare a calcio e di intendere la stessa partita a cui siamo abituati noi: ad esempio il calcio di quegli anni era sicuramente molto più ruvido, fisico, ben poco tecnico e tattico; stupisce infatti notare come la disposizione in campo dei giocatori sembri assai precaria e come alcuni dei goal siano nati da errori clamorosi che oggi ci stupiremmo di vedere in serie B. Molto diverso è poi anche l'arbitraggio, più permissivo su alcuni aspetti e più severo su altri, dando in generale l'impressione che il regolamento sia abbastanza opzionale e che l'arbitro, in quel 1970, si sentiva investito del potere di fare sostanzialmente quello che voleva all'interno del rettangolo di gioco. Infine, stupisce un po' anche la telecronaca originale di Nando Martellini, certo meno enfatica di quelle di oggi ma forse anche meno precisa, sicuramente anche per via del fatto che non c'erano mille telecamere a inquadrare le azioni da diverse angolazioni. E in ogni caso questa telecronaca, a sentirla oggi, risulta anche smaccatamente casalinga, anche se questo è d'uso pure oggi quando si assiste alle partite della Nazionale. Il calcio di 54 anni fa, almeno a giudicare da questa partita, sembra un calcio molto più disorganizzato, molto più episodico, con piedi molto meno buoni e però con anche tanto più fiato; un calcio insomma più atletico, meno bello da vedere ma forse anche più intenso. Da questo punto rivista non vorrei osare troppo nel dire che forse l'evoluzione del calcio può essere preso a simbolo anche dell'evoluzione della nostra società: una società dove tutto è in fondo più preciso (le diagnosi mediche, i programmi scolastici, il lavoro negli uffici e nelle fabbriche), ma dove tutto è anche allo stesso tempo forse meno spontaneo, meno vissuto sullo slancio ideale e sulla voglia di correre dietro a un pallone. Certo, forse esagero, ma sapete com'è: vedere le vecchie partite, anche quelle disputate prima della propria nascita, fa sempre uno strano effetto. Se vi interessa, la gara la trovate su RaiPlay.

L’uomo che vide l’infinito (2015), di Matt Brown, con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones: esiste un genere di film abbastanza prolifico che funziona sempre bene: quello in cui si racconta la biografia di un genio incompreso. I più bravi in questo settore sono probabilmente gli inglesi, che negli ultimi anni hanno realizzato varie pellicole di questo tipo, come ad esempio The Imitation Game, dedicato alla figura del grande e sfortunato matematico Alan Turing. In questi giorni però mi è capitato di imbattermi anche in un'altra pellicola di questo tipo, realizzata all'incirca nello stesso periodo e che però non avevo mai visto, e di cui per la verità non avevo neppure sentito parlare. Si tratta de L'uomo che vide l'infinito, film del 2015 interpretato da una vecchia gloria come Jeremy Irons e da una giovane speranza come Dev Patel, che forse ricorderete per The Millionaire. Al centro della trama c'è anche qui un matematico realmente esistito, l'indiano Srinivasa Ramanujan, che durante la Prima guerra mondiale si trasferì in Inghilterra, superando la diffidenza dei vecchi professori del Trinity College e portando significative innovazioni nei diversi campi della matematica. Ovviamente, come spesso accade con film del genere, non ci viene spiegato più di tanto in cosa consistevano questi contributi o quale fosse la vera generalità del matematico indiano; tutto viene riportato, piuttosto, all'elemento biografico, al razzismo che in Inghilterra ancora dominava nei confronti degli asiatici e al clima comunque claustrofobico della Prima guerra mondiale. Forse proprio per via certi cliché, il film non è secondo me particolarmente riuscito, ma rimane comunque abbastanza interessante, soprattutto perché riesce a spostare i riflettori su un personaggio poco noto che merita probabilmente ma maggior attenzione. Se vi interessa, il film lo trovate su Amazon Prime video.

Monty Python’s Flying Circus episodio 2.08 (1970), con John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle: immancabile questa settimana è anche arrivata la nuova puntata dello show dei Monty Python. Nuova in realtà per modo di dire, perché come ben sapete questa serie ha più di cinquant'anni di storia alle sue spalle e però, nonostante la sua «vecchiaia», gode ancora di ottima salute. Ogni tanto qualche battuta imbastita dal gruppo comico risente un po' dell'età, come nel caso della puntata di oggi, che presenta qualche gag sull'omosessualità che, pur senza eccessi, può sembrare oggi sconveniente; ma in realtà tutta la comicità dei Monty Python ha giocato fin da subito sull'assurdo, e quindi tende ad invecchiare molto bene, visto che trascende le regole normali della logica e risulta così fuori dagli schemi in ogni epoca e in ogni circostanza. La serie è surreale e interessante e potete trovarla, rigorosamente in lingua inglese con i sottotitoli in italiano, su Netflix.

Quello che ho pensato

Al centro dell’attenzione di tutti i giornali, oggi, ci sono i risultati delle elezioni europee, sia sul versante italiano che su quello continentale. Tanto vale, dunque, che ne parliamo un po’ anche noi, spiegando quello che c’è da spiegare e capendo un po’ meglio cosa è successo.

Facciamo prima di tutto il punto su quello che sappiamo. Partiamo dall’Italia. In generale, i risultati possono essere definiti buoni per Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito, ma anche per Forza Italia (che supera la Lega), Alleanza Verdi e Sinistra (con un lusinghiero 6,7%) e soprattutto il PD, che supera le aspettative arrivando oltre il 24%. Deludenti invece per Movimento 5 Stelle, in parte Lega, la galassia liberale e tutti i partiti minori.

In particolare, questi sono dati che credo ormai definitivi:

Fratelli d’Italia: 28,8% (alle politiche di due anni fa prese il 26%, e dopo due anni di governo riuscire addirittura a crescere è sicuramente un segnale forte);

Partito Democratico: 24,1% (nel 2022 aveva preso il 19%);

Movimento 5 Stelle: 10% (partiva dal 15% del 2022 e sperava anzi di rafforzarsi);

Forza Italia: 9,6% (partiva da 8,1%);

Lega: 9% (sostanzialmente stabile, ma apparentemente ormai terza forza della coalizione);

Alleanza Verdi e Sinistra: 6,7% (aveva preso il 3,6%, quasi la metà, due anni fa);

Stati Uniti d’Europa: 3,8% (di poco al di sotto della soglia di sbarramento);

Azione: 3,3% (anche qui al di sotto della soglia: un’alleanza Stati Uniti + Azione avrebbe forse fruttato il 7%, ma due anni fa Italia Viva, Azione e +Europa avevano raccolto complessivamente il 10%);

Pace Terra Dignità: 2,2% (il partito di Santoro, molto lontano dalla soglia);

Libertà: 1,2% (la coalizione di Cateno De Luca, anche qui lontanissima dalla soglia).

Al di là del caso italiano, però, il risultato delle elezioni europee va sempre studiato anche in relazione a quello che è accaduto negli altri paesi. Le notizie più eclatanti, in questo senso, sono giunte dalla Francia e dalla Germania. Per chi se le fosse perse, un breve riassunto:

in Francia, il Rassemblement National, il partito di estrema destra che un tempo era guidato da Marine Le Pen, ha ottenuto più del 30% dei voti, conquistando un vantaggio assai significativo anche sul partito dell’attuale Presidente, Emmanuel Macron; anche per questo motivo, Macron ha sciolto il Parlamento e indetto nuove elezioni nel giro di appena 20 giorni (ne riparliamo tra qualche riga);

in Germania, Alternative für Deutschland, il partito anche qui di estrema destra (che ha posizioni a dir poco ambigue sul nazismo), ha ottenuto il 16% dei voti, piazzandosi al secondo posto dietro alla CDU e davanti alla SPD, il partito che attualmente esprime il cancelliere.

Questi due risultati, tra l’altro maturati nei due paesi più popolosi dell’Unione, fanno il paio con il forte dato anche di Fratelli d’Italia, che negli ultimi tempi si è spostato su posizioni un po’ più moderate di Rassemblement National e Alternative für Deutschland, ma che comunque proviene anch’esso dall’estrema destra. Tutto ciò fa abbastanza sensazione: la destra estrema non era mai arrivata, nel dopoguerra, a cifre del genere in vari paesi e in maniera ormai abbastanza stabile, perché questa tendenza va avanti tutto sommato da anni.

Il che, per la verità, vuol dire tutto e niente. Stando a quello che si capisce dai primi dati, all’affermazione in Germania, Francia e Italia non è seguita una uguale affermazione negli altri paesi: in Spagna Vox è rimasto indietro, in Polonia il partito europeista al governo è arrivato primo e anche altrove hanno vinto i partiti moderati, di centro-destra o centro-sinistra (soprattutto nel nord Europa il centrosinistra pare essere andato meglio del previsto). Per come stanno adesso le cose, pare che il PPE potrà insomma governare più o meno con la stessa coalizione con cui ha governato nei cinque anni scorsi, lasciando le destre all’opposizione: e quindi la nuova Commissione – salvo sorprese – dovrebbe sorgere sulla base di un’alleanza tra Partito Popolare Europeo (di centrodestra), Socialisti & Democratici (di centrosinistra) e Renew Europe (di centro). Detta in altri termini: Meloni, Le Pen e soci dovrebbero rimanere all’opposizione in Europa, vedendo aumentare un po’ i loro seggi ma non in maniera eclatante.

Al di là però di quello che accadrà a Strasburgo o nella Commissione, vale la pena di fare un paio di considerazioni.

Primo: le destre estreme avanzano, ma (forse per reazione) reggono anche tutti gli altri partiti. Ad esempio interpreto così, in Italia, il buon risultato di PD e AVS: giocando in parte sulla paura di una «onda nera», come viene spesso chiamata, queste formazioni sono riuscite probabilmente a mobilitare un po’ il loro elettorato, portandolo al seggio. Dico «un po’» perché uno dei dati più inquietanti di queste elezioni è stato l’altissimo astensionismo: l’affluenza in Italia è stata del 49,7%, al di sotto della soglia psicologica del 50%; e tenendo conto che in varie città c’erano in contemporanea anche le amministrative, bisogna considerare che questo dato avrebbe potuto essere anche più basso.

Il che vuol dire che al momento, in Italia decidono in pochi, tutto sommato. E soprattutto che ci stiamo perdendo tutto il sud: è lì infatti che la percentuale di astensionismo è particolarmente alta. Il flop dei 5 Stelle può essere letto anche così: si sono probabilmente astenuti molti di quelli che prima, nel meridione, sostenevano il partito di Conte.

Questa prima circostanza la si ritrova anche in altri paesi. In Germania, come detto, AfD è andato bene, ma in fondo non va oltre il 16% su base nazionale, con tutti gli altri partiti ben decisi a porre un argine a questo partito estremista.

Secondo: il potere logora, con qualche eccezione. Tutti i partiti europei al governo hanno fatto registrare dati in flessione: sono andati maluccio i socialisti spagnoli, è andato male Macron in Francia, è andato malissimo Scholz in Germania. Tutti tranne uno: Giorgia Meloni esce sicuramente rafforzata dal confronto elettorale, sia perché il suo partito ha tenuto più che bene, sia perché pare che le preferenze a suo nome siano state tantissime. Certo, verrebbe da dire: oltre Giorgia Meloni il deserto. La Lega ormai è il terzo partito, su risultati discreti ma lontanissimi da quelli che aveva avuto pochi anni fa; Forza Italia sembra reggersi ancora sulla memoria di Berlusconi, o sul fatto di rappresentare, a destra, l’unica scelta moderata. Non saranno certo questo Salvini e questo Tajani, insomma, a dar pensiero a Meloni.

Eppure, verrebbe da dire che forse è ancora presto. È vero che Meloni ha retto e che tutti salutano positivamente il suo risultato, ma è passato un anno e mezzo da quando è salita al potere e la legislatura è ancora lunga. La crescita di PD e AVS, da questo punto di vista, è un segnale da non sottovalutare: forse è lecito aspettarsi, da qui in poi, un’opposizione più combattiva.

Sul logorio del potere, d’altra parte, sembra aver scommesso soprattutto Emmanuel Macron. Come dicevamo all’inizio, il Presidente della Repubblica francese ha deciso di sciogliere il Parlamento, subito dopo l’annuncio dei primi exit poll. Una mossa apparentemente affrettata e avventata, che però Macron aveva evidentemente preparato da tempo.

In pratica, sfruttando un potere che gli è concesso dalla Costituzione, Macron ha chiamato i francesi alle urne per rinnovare il Parlamento, affermando che l’esito di queste elezioni europee è troppo netto per essere ignorato e per non essere riportato in qualche modo anche nel parlamento nazionale. Si voterà prestissimo, tra una ventina di giorni.

Detta così, può sembrare un mezzo suicidio: il partito di Macron è andato molto male, mentre ha trionfato Rassemblement National, e nuove elezioni potrebbero costringere Macron ad affidare l’incarico di formare un nuovo governo proprio a un esponente dell’estrema destra.

Il Presidente di Francia, però, probabilmente ha un piano in testa. Cerchiamo di intuirlo. Tra 20 giorni potrebbero succedere due cose: o il Rassemblement National si confermerà con cifre sopra al 30%, oppure si sgonfierà. Questa seconda possibilità non è da escludere: in Francia, come anche in Italia, le elezioni europee tendono ad avvantaggiare i partiti di protesta, perché tanto si sa che questi, anche in caso di affermazione, non governeranno il paese; quando però si tratta di dar loro le «chiavi di casa», il voto si fa più titubante. Paradossalmente, Macron sta tentando, insomma, di fare uno sgambetto a RN: se, dopo il 30% e passa alle europee, il partito perdesse diversi punti percentuali, si potrebbe già parlare di una protesta subito rientrata nei ranghi.

Inoltre il sistema elettorale francese sembra favorire, in questo senso, animi più calmi: c’è infatti il doppio turno e per ottenere un seggio all’Assemblea un candidato deve ottenere il 50% + 1 dei voti al ballottaggio (a meno che non arrivi alla maggioranza assoluta già nel primo turno). Questo finisce inevitabilmente per favorire i partiti “di sistema” rispetto a quelli estremi.

Se, invece, il partito di Le Pen e Bardella andasse bene anche alle politiche, Macron dovrebbe probabilmente affidare proprio a Julian Bardella l’incarico di formare il governo; ma questo avverrebbe con comunque Macron stesso all’Eliseo a supervisionare il tutto, e con una prospettiva di due anni e mezzo. Nel 2027, infatti, si voterà di nuovo per le presidenziali: la scommessa di Macron pare essere quella – come dicevamo all’inizio – di logorare il partito, in modo che in due anni e mezzo questo RN, che è sempre stato all’opposizione, possa deludere un po’ di aspettative e sgonfiarsi da solo. Certo, come detto in Italia tutto questo – dopo un anno e mezzo – non è avvenuto: si tratta infatti proprio di una scommessa, forse addirittura di un azzardo.

Terzo: sono da anni convinto che questi risultati – in Italia come in altri paesi – siano profondamente falsati dal grande astensionismo. È vero che non si può mai dire cosa accadrebbe se più persone andassero a votare, e che la storia non si fa con i «se» e con i «ma», ma è piuttosto evidente che a vincere le elezioni è ormai solo chi riesce a mobilitare di più il proprio elettorato; ovvero: a vincere sono sempre quelli abbastanza arrabbiati da voler cambiare le cose ma non abbastanza da aver perso ogni fiducia.

Questo meccanismo favorisce i partiti più estremi, ovviamente, o comunque percepiti come anti-sistema. Pensate a quanto prendeva il Movimento 5 Stelle solo cinque anni fa, e guardate quando prende oggi, quando è diventato quasi un «partito classico». E lo stesso accade in tutti i grandi paesi, dove il distacco tra città e campagne, tra zone ricche e zone povere si fa via via sempre più netto.

Se un tempo le differenze di voto erano infatti prettamente geografiche (il sud e il Veneto votavano DC, il centro Italia votava PC), oggi sono sulla base dei quartieri (il centro storico vota PD, la periferia FdI) o del malcontento.

In un modo o nell’altro, dal 2007 in poi la percezione è che in Europa qualcosa si sia rotto; che quella crisi economica non sia mai del tutto passata, almeno nell’immaginario, almeno nel sentimento di chi vota. Siamo in una lunga fase in cui l’Europa si è convinta – vero o falso che sia – che il vecchio continente non sia più il posto migliore in cui vivere, o che non sia un posto abbastanza buono da meritare il nostro impegno e il nostro voto. E allora si vota a volte per far cadere tutto (come con AfD in Germania, o come con altri partiti più o meno nettamente anti-sistema), oppure non si vota affatto. Il vero dato significativo è quel 50% di italiani che non hanno voluto votare; ma sarà anche il dato di cui ci dimenticheremo presto, esaltando Meloni o Schlein o chi per essi.

Quello che ho registrato e pubblicato

E facciamo ora il punto sui video e sui podcast che sono stati pubblicati questa settimana:

Elezioni europee 2024: come e per cosa si vota: il video di presentazione per le elezioni che si sono appena svolte

Vita e morte di Giacomo Matteotti: proprio oggi, come ho detto e ripetuto ormai più volte, ricorre il centenario della morte di Matteotti

I temi di attualità del 2024: Gaza, Ucraina, Matteotti, Oppenheimer, ChatGPT...: tutto quanto di più importante è accaduto in quest’anno scolastico

Crisi del '29 e New Deal in 45 minuti: un riassunto per prepararsi all’Esame di maturità (e non solo)

Lo stato di natura secondo John Locke (per il podcast “Dentro alla filosofia”)

La stabilizzazione della Germania di Weimar (per il podcast “Dentro alla storia”)

Quello che devi fare per seguirmi sui social

Ah, prima di dimenticarci vi lascio anche un veloce “reminder” di dove e come mi potete trovare sui social:

Il canale YouTube | Instagram | Facebook | Twitter/X | TikTok | Threads

Quello che puoi fare per sostenere il canale

Se quello che faccio vi piace e volete darmi una mano a farlo sempre meglio (con attrezzatura nuova, libri nuovi ed altro ancora), potete sfruttare alcune modalità di sostegno che ho implementato per voi. In primo luogo ci sono gli abbonamenti, che trovate esposti qui di seguito; poi c’è il merchandising se vi piacciono le magliette, ci sono le donazioni se vi trovate meglio con Paypal (altre info sempre qui di seguito) e, infine, ci sono libri che non fanno mai male e che ci fanno arrivare qualche centesimo di euro. Ecco, a tal proposito, i consigli della settimana.

Hitler di Ian Kershaw: quello del successo e dell'ascendente di Hitler rappresenta uno dei problemi storici più importanti del Novecento. Forse lo studioso che più di tutti l'hai indagato è stato Ian Kershaw, che al tema ha dedicato diverse opere. Questo Hitler, libro monumentale di ben 1.700 pagine, è una summa di molti anni di ricerche: certo un libro impegnativo, ma immancabile per chi vuole conoscere a fondo il problema. Lo si può acquistare qui (a un prezzo tra l’altro molto buono per la mole di pagine).

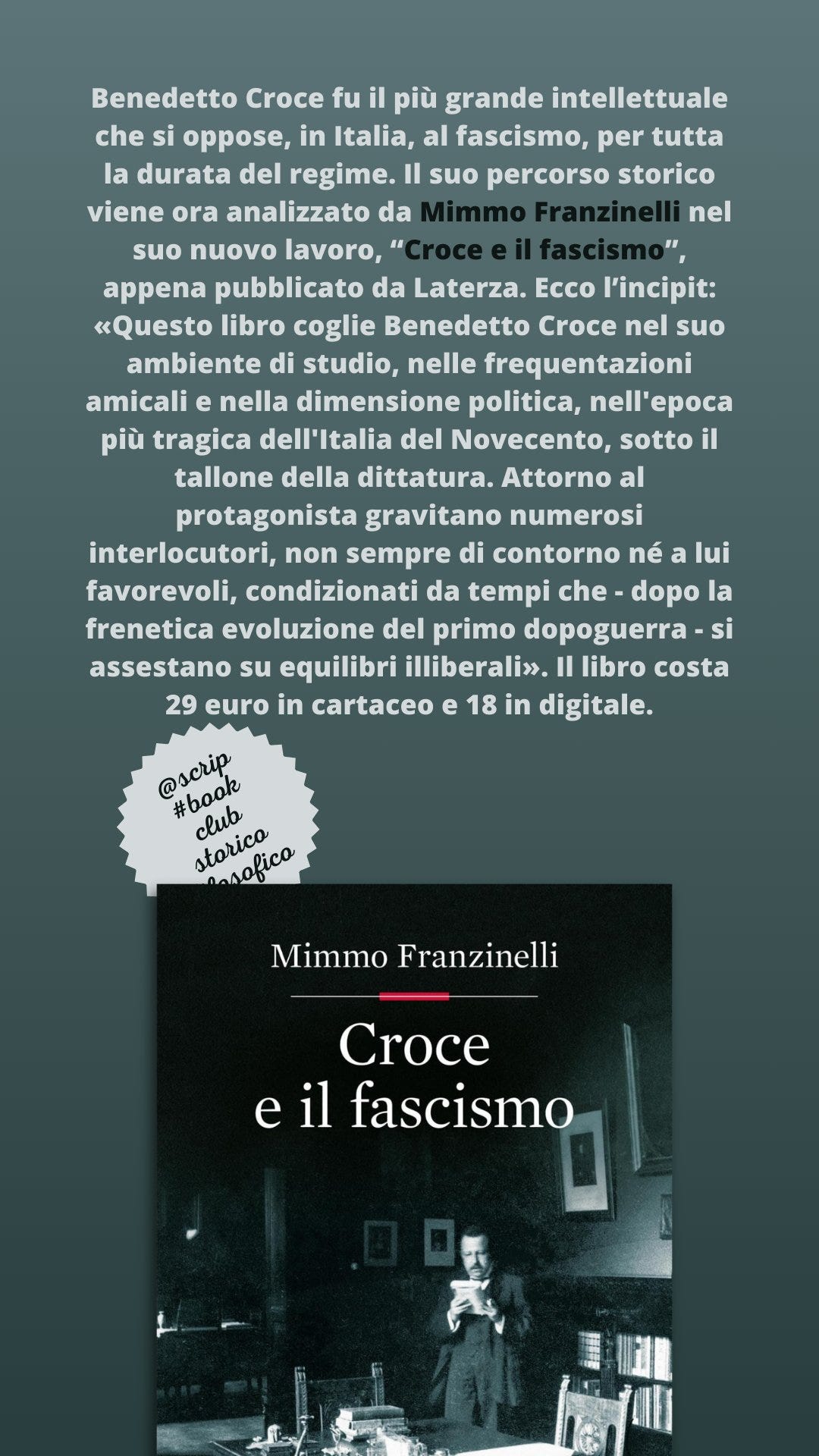

sui social questa settimana ho segnalato come al solito diversi libri appena usciti che mi paiono interessanti, una sorta di “lista della spesa” che dovrebbe rivelarsi utile anche in primis per me. Ecco i volumi, se ve li siete persi (se vi interessano, cliccate sopra alle immagini per altre informazioni):

C’è poi un nuovo modo per sostenere il progetto ed è quello dell’abbonamento. Sotto ai video, di fianco al classico pulsante “Iscriviti”, ne è comparso uno nuovo chiamato “Abbonati”. Cliccando lì potete consultare tutte le varie proposte e cosa viene dato in cambio: da video-dirette in esclusiva a un vero e proprio manuale di filosofia a puntate, passando anche per il Club del Libro e il Simposio. Ulteriori informazioni le trovate qui.

Se poi non volete né leggere, né abbonarvi, si può sempre liberamente usare Paypal. E grazie anche a chi ha già donato nelle settimane scorse!

Quello che c’è in arrivo

E chiudiamo, infine, con qualche anticipazione su quello che arriverà nei prossimi giorni:

domani toccherà a uno short di un minuto, in cui vi parlerò di un tema presente all’interno di Anche Socrate qualche dubbio ce l’aveva;

mercoledì sarà la volta del podcast filosofico (su Locke) e giovedì di quello storico (sul dopoguerra);

per venerdì vorrei riuscire a preparare un video sul Positivismo inglese in un’ora;

sabato, sulla stessa falsariga, vorrei parlare di Boom economico in un’ora;

domenica e lunedì prossimi, infine, ancora podcast.

E questo è tutto. Ricordatevi Anche Socrate eccetera eccetera e tornate qui, tra sette giorni esatti, per la nuova newsletter. Ciao!

Poi , per quanto riguarda le considerzioni sulle elezioni Europee , non condivido il suo ragionamento che sembra considerare l astensionismo una mancanza , un errore di chi non vota. Ma l astensionismo non e´ si puo´considerare soltanto pigrizia , ignoranza , e´ anche la scelta consapevole di NON votare , data la scelta disarmante tra i partiti presenti . Considerare gli astensionisti solo dei pigri disinterssati , insomma , e´un giudizio superficiale !

Oltre a "L uomo che vide l infinito" , che e´ anche un romanzo di Robert Kanigel , esiste

(io lo preferisco ) "Il matematico indiano" di David Leavitt , l autore che divenne famoso negli anni 80 con "Ballo di famiglia ".